Ein Leben voller Arbeit und Struktur

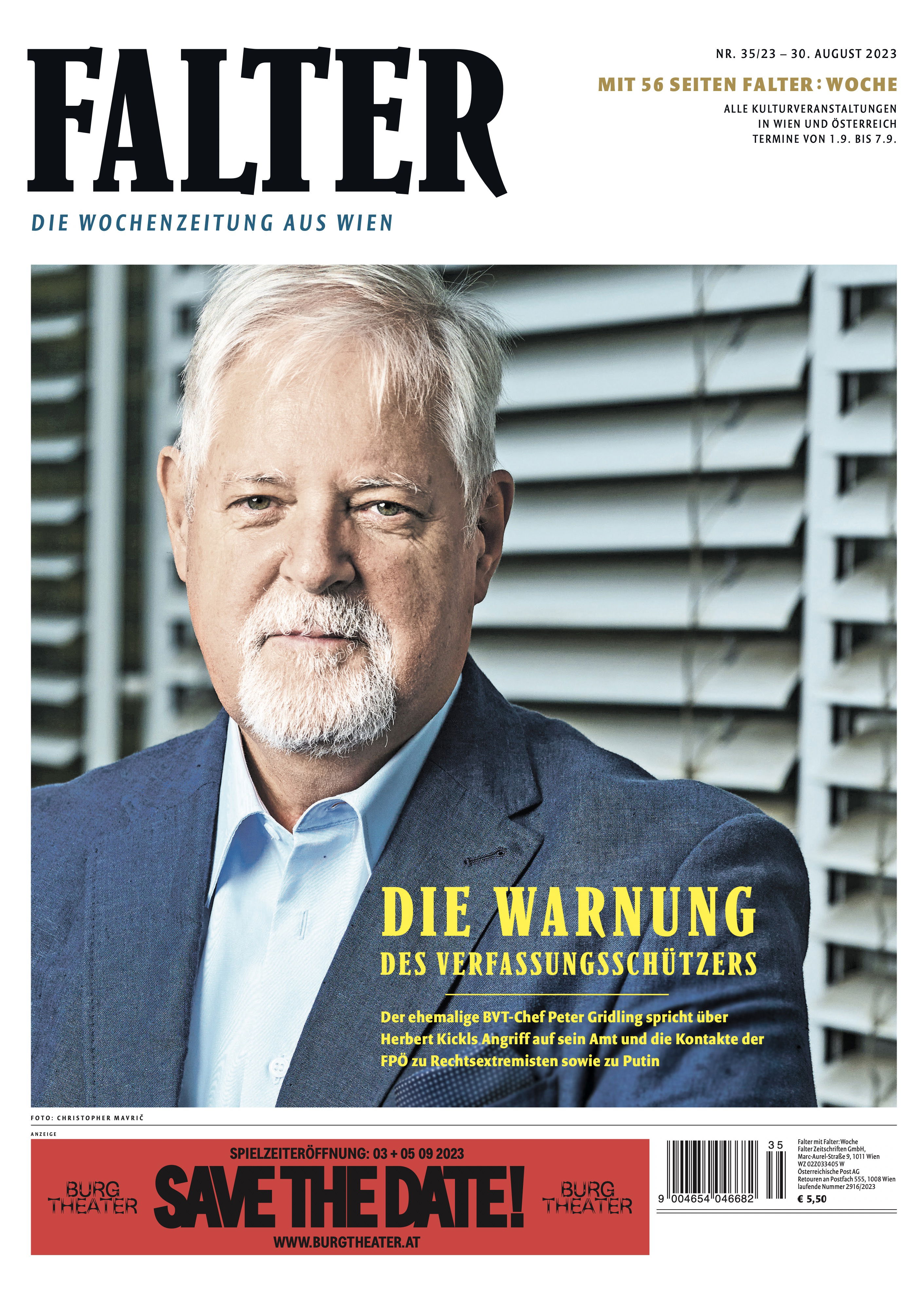

Sebastian Fasthuber in FALTER 35/2023 vom 30.08.2023 (S. 27)

Da sitzt einer in seinem Zimmer und produziert Kunst. Für sich, ohne der Welt etwas davon zu zeigen, über Jahre und Jahrzehnte hinweg. Er lebt zurückgezogen, malt aus der Zeit gefallene Bilder. Oft ist die Supermarktkassiererin wochenlang der einzige Mensch, mit dem er ein paar Worte wechselt.

Später beginnt er zu schreiben. Auch hier vergräbt er sich in seinen vier Wänden, arbeitet manisch an unzähligen Textfassungen. "Ich mache im Schrott immer so lange rum, bis ich hoffe, dass es kein Schrott mehr ist", so umreißt er seine Methode.

Als ihn plötzlich der Erfolg ereilt, weiß er schon, dass er nicht mehr lang zu leben hat. Er, der stets ewig herumgetüftelt hat, haut als Krebskranker binnen kurzer Zeit zweieinhalb Romane und ein erschütterndes Onlinetagebuch raus, in dem er über seinen Zustand berichtet. Bevor er es nicht mehr selbst in der Hand hat, beendet er sein Leben durch eine Kugel in den Kopf.

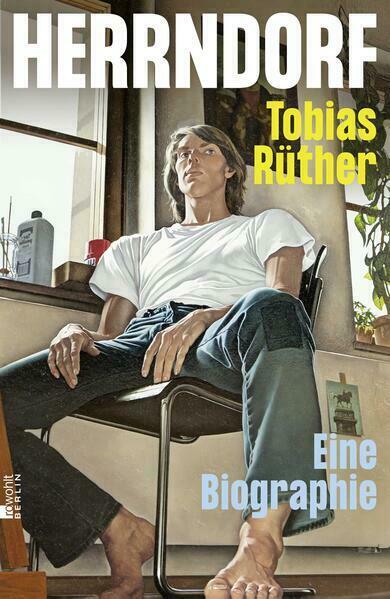

Die Lebensgeschichte von Wolfgang Herrndorf in drei Absätzen. Der FAZ-Literaturredakteur Tobias Rüther erzählt sie in der ersten Biografie des Autors und Malers auf 384 Seiten. Voll Zuneigung und Bewunderung für diesen radikalen Menschen, der alles der Kunst unterordnete.

Aber auch mit angenehmer Distanz. Rüther gehörte -neben dem Falter - zu den Ersten, die Herrndorfs Roman "Tschick" rezensierten, bevor dieser sich zum Bestseller entwickelte. Persönlich bekannt war er mit ihm hingegen nicht. Sein Buch versucht Nähe auch nicht vorzutäuschen. Es ist eine höfliche Biografie, die Lust darauf macht, Herrndorf wieder zu lesen.

Dieser hat kaum Interviews gegeben. Ein bisschen aus Prinzip, aber die Weigerung war auch den Umständen geschuldet. Zunächst interessierte sich niemand für ihn. Und als er dann einen Namen hatte, wollte er jede Sekunde der noch bleibenden Zeit in sein Werk investieren und nicht mit Pressearbeit verplempern. Das hat zur Folge, dass es in "Herrndorf" untypisch für das Format ganz wenig O-Ton des Porträtierten gibt.

Das Buch basiert auf Lektüren sowie Gesprächen mit Herrndorfs Eltern, seiner Frau, die er noch kurz vor seinem Tod geheiratet hat, und den wenigen, dafür jedoch engen Freunden: allen voran ein neuseeländischer Student, mit dem Herrndorf sich im Stuttgart der späten 1980er angefreundet hat, und die Autorin Kathrin Passig.

Herrndorf wuchs als Einzelkind unweit von Hamburg in einer noch fast ländlichen Umgebung auf. Den Blick aus dem Fenster seines Jugendzimmers -"ein norddeutsches Feld mit Wolken und Himmel" - würde er später immer wieder malen und beschreiben.

Eine Mischung aus Sensibilität und Stärke zeichnete ihn als Jugendlichen aus. Herrndorf war ein guter Schüler, vor allem in den Naturwissenschaften. Ein Stiller, der geduldig Bastelprojekte in die Tat umsetzte, gleichzeitig aber die gleichaltrigen Großmäuler in seinem Umfeld heimlich bewunderte. Er selbst fiel nicht auf. Höchstens bei der Abiturfeier, als er sich gegen seine Mutter durchsetzte und im zerschlissenen T-Shirt erschien.

Als finstere Periode zeichnet Rüther die Akademiejahre in Nürnberg. "Wirklicher als die Wirklichkeit" wollte der junge Herrndorf malen. Vermeer und Dürer waren seine Helden. Moderne Kunst interessierte ihn nicht nur nicht, sie stieß ihn ab. Er schloss zwar als Meisterschüler ab, war mit seiner Professorin aber ständig über Kreuz. Später tauchte sie immer wieder in seinen Texten auf, wie so viele biografische Splitter, die er mit Vorliebe als Material nutzte.

Die Techniken, die er sich mehr im Selbststudium angeeignet hatte, konnte Herrndorf bei seinen Arbeiten als Zeichner für das Satiremagazin Titanic und Gestalter von Buchcovers nutzen. Nicht Abstraktion, sondern peinlich genaue Ausgestaltung zeichneten sie aus. Ein Höhepunkt: der Kalender "Klassiker Kohl 1998" mit Porträts von Helmut Kohl im Stil alter Meister.

Er machte die Dinge mit sich selbst aus. Dass er in Berlin das Malen aufgab und stattdessen schrieb, erfuhren Freunde und Familie erst mit Verzögerung. Ganz allein hätte es der Einzelgänger indes nicht geschafft. Um den Bachmannpreis 2004 bewarb er sich auf Anregung der Online-Community "Wir höflichen Paparazzi" um Tex Rubinowitz und Passig, zu der er zahlreiche Texte beisteuerte. Falter-Kritiker und Juror Klaus Nüchtern hatte den Autor eingeladen, der dann den Publikumspreis gewann. Sein erster Roman "In Plüschgewittern"(2002) und der Erzählband "Diesseits des Van-Allen-Gürtels"(2004) zeigten Herrndorf bereits als ziemlich virtuosen Stilisten, wenngleich die Texte auch noch etwas epigonal waren und Christian Kracht sowie der Popliteratur eines Rainald Goetz einiges verdankten. Mit dem Coming-of-Age-Roman "Tschick" (2010), der alle Altersgruppen bezauberte, gelang ihm ein Volltreffer. Der Autor verlegte "Fänger im Roggen", den Unterwegs-Klassiker des US-Autors J. D. Salinger, auf die deutsche Autobahn. Die Hauptfigur Maik steht für den 14-Jährigen in uns allen, mit dem richtigen Maß an Selbstzweifeln und Selbstüberschätzung.

Das nächste Meisterstück folgte. Der wahnwitzige Agententhriller "Sand" bildete 2011 das nihilistische Gegenstück zum menschenfreundlichen "Tschick". Schwer zu sagen, worum es in dem Buch geht. Letztlich aber auch egal: Es ist so fantastisch geschrieben, dass man es nicht weglegen kann. Den Roman "Bilder deiner großen Liebe" konnte Herrndorf dann nicht mehr ganz fertigstellen.

Als drittes Werk wird sein Tagebuch "Arbeit und Struktur" die Zeit überdauern, in dem er Auskunft gibt, wie er als Schwerkranker um sein Schreiben kämpfte. Der Titel charakterisiert Herrndorfs Lebensweise perfekt. Der erste Satz, von März 2010, lautet: "Gestern haben sie mich eingeliefert." Einer der letzte Einträge, Anfang August 2013: "Ich kann nichts schreiben, nicht lesen, kein Wort." Keine Arbeit mehr möglich: Für Herrndorf war es das Ende.