Transatlantische Verstrickungen

Julia Kospach in FALTER 11/2022 vom 16.03.2022 (S. 39)

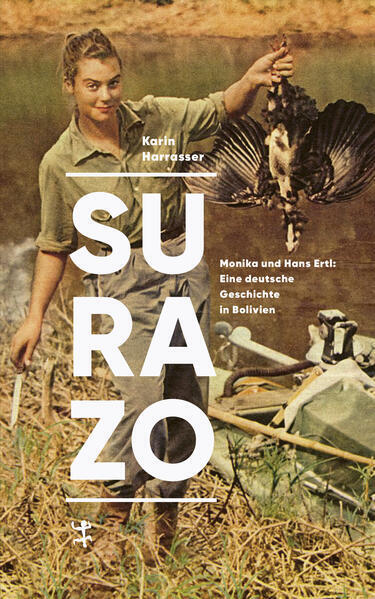

Im Mai 1973 wird Monika Ertl in La Paz auf offener Straße erschossen. Die 35-Jährige ist Mitglied der bolivianischen Guerilla ELN, die gegen die Militärdiktatur kämpft. Drei Jahre zuvor hatte sie mit ihrer gutbürgerlichen Herkunft gebrochen, Kampftrainings auf Kuba absolviert und 1971 in Hamburg bei einem Attentat den bolivianischen Konsul Roberto Quintanilla Pereira getötet, der für die Erschießung Che Guevaras verantwortlich war.

Zum Zeitpunkt von Monikas Tod lebt ihr Vater Hans Ertl auf einer Hazienda im bolivianischen Tiefland. Der Kameramann und Kurzzeitliebhaber Leni Riefenstahls sowie Erwin Rommels liebster Frontfotograf war Anfang der 1950er-Jahre mit seiner Familie von Nachkriegsdeutschland nach Südamerika ausgewandert. Sein Nachbar: der bolivianische Diktator Hugo Banzer, mit dem Hans Ertl eine Männerfreundschaft verbindet.

Ein anderer guter Freund der Familie, den Monika und ihre Schwestern nur „Onkel Klaus“ nennen, ist Klaus Barbie: der als „Schlächter von Lyon“ in die Geschichtsbücher eingegangene NS-Kriegsverbrecher, der in Bolivien jahrzehntelang als Geheimdienstberater und Waffenhändler mit Drogengeld Diktaturen unterstützt. „Onkel Klaus“ war es wohl auch, der als Drahtzieher hinter Monikas Erschießung stand. Hans Ertl, der seine Tochter um ein Vierteljahrhundert überlebte, beklagte, „unverschuldet in das Mahlwerk südamerikanischer Guerillero-Politik geraten“ zu sein. Zur Verurteilung der Ermordung seiner Tochter kann er sich ebenso wenig durchringen wie zur Distanzierung von seiner NS-Vergangenheit.

In diese verworrene Gemengelage transatlantischer Beziehungen zwischen Altnazis und rechten südamerikanischen Diktaturen und, später, zwischen linkem Guerilla-Kampf und internationaler 68er-Politik taucht die Kulturwissenschaftlerin Karin Harrasser mit ihrem Buch „Surazo“ tief ein. Harrasser, Professorin und Forschungsvizerektorin der Kunstuniversität Linz, spannt einen weiten Bogen: von der kulturellen Kolonisierung durch jesuitische Missionare in Bolivien über Nachkriegsverstrickungen der dortigen deutschen Kolonie bis zu Harrassers Tiroler Heimatstadt Kufstein als zentralem Knotenpunkt rechter Netzwerke. Dort lebte etwa der NS-Sturzkampfflieger Hans-Ulrich Rudel und konnte auch in den Nachkriegsjahren „bei voller Beleuchtung unsichtbar bleiben“ und rege Kontakte zu südamerikanischen Diktatoren und ausgewanderten NS-Kameraden pflegen.

Harrasser setzt ihre fesselnden Recherchen Steinchen für Steinchen zu einem mosaikartigen Text zusammen. Sie beleuchtet, wie sich die Verbindungen zwischen Nationalsozialismus und Alpinismus auch in den bolivianischen Bergen fortsetzten, und analysiert die Natur- und Ethno-Dokumentarfilme, die Ertl in Bolivien drehte. Sie forscht nach Hinweisen auf die Motive für die Radikalisierung ihrer Protagonistin Monika Ertl, von der es kaum eigene Zeugnisse gibt.

Vor allem geht Harrasser der Frage nach, was es für die Geschichtsschreibung bedeutet, „dass die Langzeitfolgen von Naziwissen und Nazitechniken einen ganzen Kontinent ein halbes Jahrhundert lang geprägt haben“ und etwa „das Folterwissen der Gestapo, gehätschelt im antikommunistischen Kampf der USA, bis in die Achtzigerjahre in Bolivien, Argentinien, Chile, Uruguay weiter perfektioniert wurde“.

Mit dem Buchtitel „Surazo“ ist dabei nicht nur der Name eines eisigen südamerikanischen Windes gemeint. „Surazo“ sollte auch der letzte Dokumentarfilm heißen, den Hans Ertl in Südamerika drehte. Die Kälte ist auch ein Motiv von Harrassers Buch: von der „Eisprinzessin“ Leni Riefenstahl über die von den Nazis verklärten eisigen Bergwelten und Hans Ertls Film „Nanga Parbat“ aus den 1950er-Jahren bis zu einem Männerbild, in dem Kälte und Härte miteinander verschmelzen.