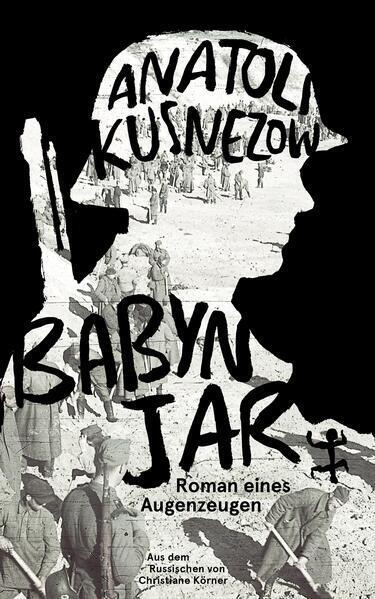

Nicht „Juden“, sondern „Sowjetmenschen“

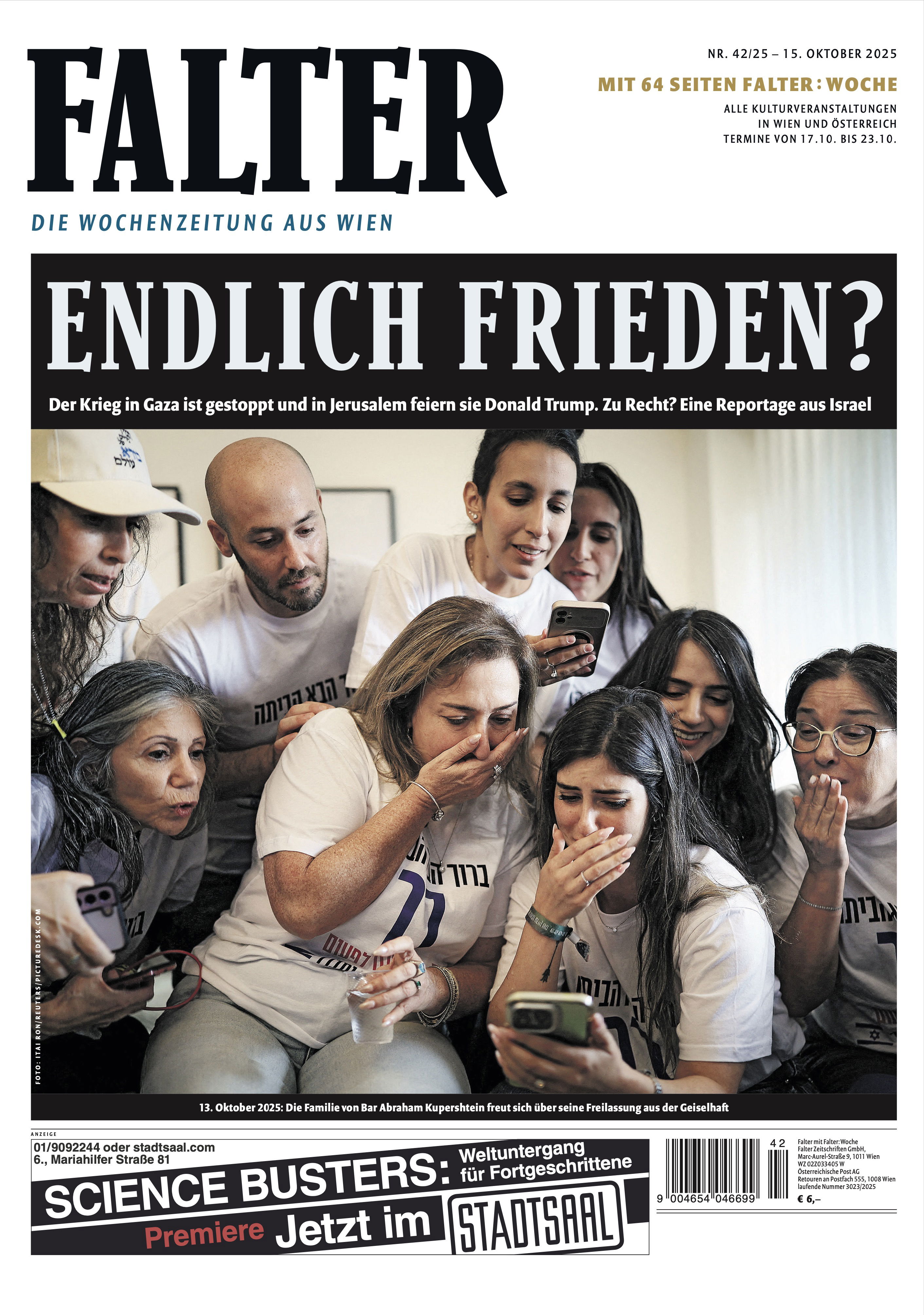

in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 15)

en Einmarsch der Deutschen erlebte der ukrainisch-russische Autor Anatoli Kusnezow als Zwölfjähriger. Kaum drei Monate nach Hitlers Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 stand die Wehrmacht am Dnepr. Gleich nach Beginn der zweieinhalbjährigen Besatzung Kiews fand dort eines der größten Massaker des Zweiten Weltkriegs statt. Am Stadtrand, in der sogenannten „Weiberschlucht“, „Babyn Jar“, wurden am 29. und 30. September 1941 über 33.000 Jüdinnen und Juden erschossen.

„Alles in diesem Buch ist wahr“, schreibt Anatoli Kusnezow am Anfang seines in den 1960er-Jahren entstandenen „Roman-Dokuments“ über die „Schlucht der Leiden“. Unweit des Tatortes aufgewachsen, verschneidet Kusnezow persönliche Erinnerungen, die er unmittelbar nach dem Krieg notiert, mit Zeitdokumenten und Protokollen späterer Gerichtsverfahren.

Der Fokus liegt dabei einerseits auf der in Sowjetzeiten tabuisierten Ermordung der Kiewer Juden (es wurde stattdessen von ermordeten „Sowjetmenschen“ gesprochen); nicht weniger wichtig aber ist die höchst ambivalente Haltung der lokalen Bevölkerung gegenüber der Sowjetmacht, die beim Eintreffen der Deutschen zutage trat.

Während der jugendliche Erzähler mit seinem Großvater im Hof einen Bunker baut, machen sich die zerlumpten Rotarmisten fluchtartig aus dem Staub. Die Prawda berichtet zwar von erbitterten Kämpfen, doch eine Nachbarin überbringt schon die frohe Botschaft: „Die Deutschen sind da!“ Auch der Opa macht nach der Erfahrung von Stalins Terror in der Vorkriegszeit keinen Hehl aus seiner Verachtung für die Kommunisten: „Jetzt wird es wieder Leben geben!“

Im Chaos der „Befreiung“ durch die Deutschen plündern die Kiewer eifrig Geschäfte, und als die Hausmeister die Wohnungen der geflohenen Sowjetnomenklatura im Stadtzentrum übernehmen, feixt der Großvater bloß: „Das Volk holt sich nur zurück, was ihm die Bolschewiken weggenommen haben.“ Und: „Schlimmer als die Sowjets können die Deutschen nicht sein.“

Kusnezow, der nach seiner Ausbildung am Moskauer Literaturinstitut als durchaus linientreuer Autor begann, dekonstruiert mit den Mitteln des traditionellen Realismus und aus dem Geist der Tauwetterperiode, die damals schon einen Stalin-Kritiker wie Alexander Solschenizyn hervorgebracht hatte, alles und jedes: die Propaganda der Sowjets und der Nazis, die Ressentiments der lokalen Bevölkerung und die eigene Familiengeschichte.

Die Großeltern hatten die Revolution und die Hungerkatastrophe der 1930er-Jahre nur mit knapper Not überlebt, aber die Sowjetmacht ermöglichte der Mutter eine Ausbildung zur Lehrerin, der Vater wurde zum strammen Kommunisten. Als der Erzähler ein deutsches Flugblatt liest – „Juden, Polen und Moskowiten sind die Feinde der Ukraine!“ –, muss er entscheiden, wie er sich jetzt gegenüber seinen jüdischen und polnischstämmigen Freunden verhalten soll. Wobei Kusnezow den eigenen, mittlerweile überwundenen Antisemitismus nicht verschweigt.

Wenige Tage nach der Besetzung sprengt der sowjetische Geheimdienst die deutsche Kommandozentrale in die Luft, Kiews Hauptstraße liegt in Trümmern. Die Deutschen setzen eine Vergeltungsaktion an: Alle Juden der Stadt hätten sich am 29. September 1941 an einer bestimmten Straßenecke einzufinden, Zuwiderhandelnde würden erschossen.

Worauf der Großvater prophezeit, dass es am nächsten Tag in Kiew keinen einzigen Juden mehr geben würde. Er sitzt der Propagandalüge offensichtlich auf: „Es scheint doch zu stimmen, was die Leute erzählen: dass die Juden den Chreschtschatyk angezündet haben.“ Das Kind denkt: Das kann ich mir nicht entgehen lassen. Ob es den Ort des Verbrechens tatsächlich aufsucht, bleibt offen. Stattdessen integriert der Erzähler den Bericht der Schauspielerin Dina Pronitschewa, die als eine der wenigen das Massaker, lebendig begraben, überlebt hatte.

Die Teile zwei und drei des Buches zerfallen sukzessive in einzelne Erzählungen und essayistische Betrachtungen zur Geschichte Kiews, zum Kommunismus, zum Schwarzmarkt und zum kulturellen Leben im Besatzungsalltag. Am Ende stehen die Rückkehr der Roten Armee im November 1943 und der Anblick der wegen Kollaboration öffentlich Hingerichteten. Zwar heißt es zuletzt, „Babyn Jar gibt es nicht mehr“, doch Anatoli Kusnezows bereits auf Deutsch erschienenes und jetzt neu übersetztes Buch erinnert höchst eindringlich daran, was damals geschehen ist.