Der Zauberer der Zeichen

Thomas Edlinger in FALTER 43/2011 vom 26.10.2011 (S. 21)

Der verstorbene Germanist Friedrich Kittler erforschte das Rauschen des Geistes

Ein Sound ist gestorben. Friedrich Kittler, der Mann, der die Technik auf ihre Psyche und die Psyche auf ihre Technik abhörte, ist tot. In seinem berühmten Buch "Grammophon Film Typewriter" deutete er die Plattennadel als den alle Fehlleistungen protokollierenden Kugelschreiber Freuds.

Für den in Berlin lehrenden Professor mit dem schlohweißen Haar gab es keine Welt, die ohne ein Nachdenken über die Codes ihres Erscheinens darstellbar war. Als gelerntem Germanisten waren ihm von Anfang seiner Karriere an die Grenzen der literaturwissenschaftlichen Textaus-

legung zu eng. 1980 propagierte er die

Austreibung des Geists aus den Geisteswissenschaften – und meinte das durch-aus positiv. Die Zeichenbildung, technischer formuliert: die Codes, sollte auf ihre weltformende Bedeutung hin untersucht werden.

Kittlers Credo war, dass alles, was wir fühlen und denken, von den medientechnischen Voraussetzungen unserer Erfahrung abhängt – und nicht umgekehrt. Kittler stellte so den kanadischen Säulenheiligen der Medientheorie, Marshall McLuhan, gewissermaßen auf den Kopf. In seinem "antihumanistischen" Weltbild sind die Medien nicht wie bei McLuhan Extensionen der Sinnesorgane, sondern strukturieren das, was wir als den Menschen bezeichnen. "There's someone in the head but it's not me", sangen die von ihm verehrten Pink Floyd 1973 in "Brain Damage". Kittler war aber nicht nur ein Funken schlagender Philosoph der Psychedelik, sondern auch ein passionierter Bastler, der die Raffinesse eines Linux-Algorithmus genauso schätzte wie die eines Hölderlin-Gedichts.

Der von ihm früh verkörperte Prototyp des Nerdhippies mit den Zusatzqualifikationen Altgriechisch und Heidegger'sche Ontologie bastelte in den 80er-Jahren eigene Synthesizer, schrieb Programme zur Erkundung des Unbewussten der Festplatte und vertiefte sich immer mehr in die Geheimgeschichte des Militärs, die den Krieg als Vater der meisten Dinge und Medien erscheinen ließ. Angefixt durch das schillernde Wissen, das sich in den paranoid angeschärften Techno-Visionen von Thomas Pynchon, der großräumigen Diskursanalyse des von ihm verehrten Michel Foucault und der Psychoanalyse Jacques Lacans auftürmte, setzte sich Kittler vor die Tasten und fabrizierte 1985 seine Habilitation.

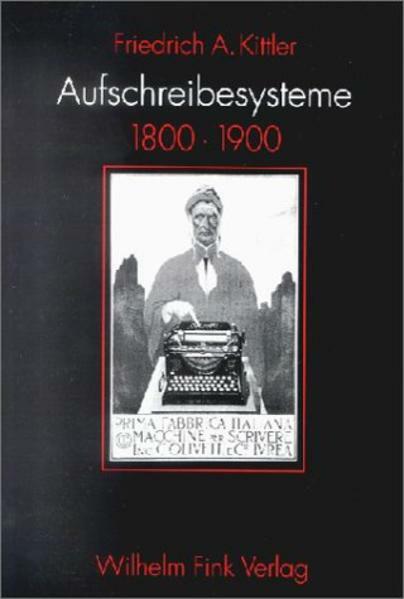

Sie hieß "Aufschreibesysteme 1800/ 1900" und musste zuerst von zwölf Gutachtern missverstanden werden, bevor sie eine neue Transdisziplinarität des Denkens begründete und als lutheranisches Erweckungsmoment für die bis heute wirkende Missionarsbewegung der sogenannten Kittlerjugend gewertet werden konnte. Der Medientheoretiker Norbert Bolz, einer seiner prominentesten Freunde, meinte in einem Nachruf, jedes Treffen mit Kittler hätte ihn dazu veranlasst, sein Leben ändern zu wollen.

Wegen ihres Technofetischismus und des als apolitisch verdammten Mediendeterminismus geriet die von Kittler gepushte Medientheorie später dann in Verruf. Enttäuschte Jünger berichten, dass sie von ihrem Messias im Hörsaal als Deppen bezeichnet wurden, später aber doch wieder in seinen suggestiven Flow über Dracula, Hebbel, E-Gitarren und Quellcodes hineinkippten. Als Kittler vor einem Jahr nach Österreich kam (siehe Interview), war er schon des Längeren gesundheitlich angegriffen, trank aber zwischen den Hustenanfällen lieber Rotwein als Wasser.

Das Pathos der Erinnerung, das viele in Bezug auf Kittler erfasst, hat mit seiner Erscheinung und mit dem Staunen über seine ungesicherten geistigen Klettertouren zu tun. Der Aufstieg führte den Anarchisten mit dem Hang zu Napoleon zum Horizont der digitalen Gegenwart, der Abstieg geleitete ihn bis zu den alten Griechen.

Dort schürfte er zuletzt an den Grundlagen des Denkens, dort, wo sich das griechische Vokalalphabet bildet, wo die Zeichensysteme Mathematik und die Musik entstehen und uns bis zu den Verschaltungsorgien im Bann der Nullen und Einsen leiten. Zuletzt sann dieser höfliche, verschmitzte und manchmal auch arrogante Professor über ein Phänomen nach, dessen Code nach wie vor kaum zu knacken ist – über die Liebe.