Die Kunst des Weder-noch

Maik Novotny in FALTER 9/2015 vom 25.02.2015 (S. 38)

Der Architekt Adolf Krischanitz sorgte für viel Aufregung. Dabei ist er einer der im besten Sinne unspektakulärsten Architekten des Landes

Die Wiener waren entrüstet: Eine fensterlose gelbe Blechkiste mit einer durchgesteckten blauen Stahlröhre, direkt auf dem Karlsplatz. Die Kunsthalle, 1992 als Provisorium gegenüber der Secession errichtet, erhitzte die Gemüter, der Boulevard schäumte. Das "Ding" verstelle den Blick auf die Karlskirche, heulten manche. Worauf der honorige Architekturkritiker Friedrich Achleitner trocken entgegnete, jedes Gebäude in Wien verstelle den Blick auf die Karlskirche, wenn man davorstünde.

Das freche bunte Provisorium am Karlsplatz hielt länger als geplant. Erst nach zehn Jahren wurde die Schachtel demontiert, nach überstandenen Kontroversen war sie zum durchschlagenden Erfolg geworden. Provokante Kunst, mitten im öffentlichen Raum platziert, hürdenfrei zugänglich. 2001 bezog die Kunsthalle schließlich ihr neues Quartier im MQ – ein Backsteinriegel mit dem Look einer norddeutschen Kleinstadtbibliothek, versteckt im Hinterhof eines Innenhofs, hinter die Winterreithalle gequetscht, der lange Weg von Stadt zu Kunst ein entmutigendes Labyrinth. Kein Wunder, dass heute noch viele der so simplen wie effektiven Halle am Karlsplatz nachtrauern. Geplant hat sie Adolf Krischanitz.

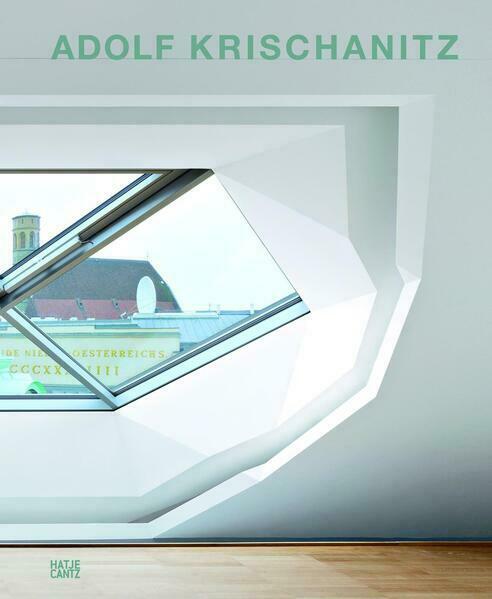

Jetzt ist ein Buch über den 1946 geborenen Architekten erschienen, auch darin spielt die Kunsthalle eine Rolle. Im Schaffen von Adolf Krischanitz waren öffentliche Kontroversen kein Einzelfall, was umso erstaunlicher ist, als seine Architektur von ruhiger Sorgfalt und Präzision und einer bewussten Abkehr vom Spektakulären gekennzeichnet ist. Viele Bauten, sagt Krischanitz im Gespräch, seien eigentlich "Nicht-Projekte" gewesen, die ihm eben so passiert seien. Oft war für die Projekte ein minimales Budget vorgesehen, etwa bei der temporären Kunsthalle auf dem Berliner Schlossplatz, einem erfolgreichen – und vergleichsweise spottbilligen – Update seiner Wiener Kiste.

In Wien dagegen sorgte 1994 seine "Neue Welt Schule" im Prater für Aufruhr, denn das Farbkonzept des Künstlers Helmut Federle sah nur eine Farbe vor: Schwarz. Schule und Kindergarten in Schwarz! Sodom, Go

morrha, Zynismus! Dabei ist die Fassade, je nach Licht und Witterung, eher von einem winterwarmen Anthrazit, und die Kinder fühlen sich, wie man hört, keineswegs unwohl.

Auch die unter Krischanitz' Federführung entstandene, im Auftrag der Zementfirma Lafarge Perlmooser als Experiment lancierte Betonsiedlung in Hadersdorf, 2007 errichtet, musste wegen ihrer radikal einfachen Sichtbetonfassaden im Wienerwaldidyll viel Kritik einstecken, und die Kompromisslösung für die Wohnbebauung beim Otto-Wagner-Spital am Steinhof, von Krischanitz als Vorsitzendem der Expertenkommission gesteuert, konnte die aufgebrachte Bürgerinitiative dort nicht ganz beruhigen.

Dabei ist Krischanitz keineswegs ein Aufrührer. Ihm ist in seiner ruhigen, geschichts- und kontextbewussten Präzision das eitle Spektakel fremder als vielen anderen Wiener Kollegen. Diese Ambivalenz ist jetzt nachzulesen in einer Monografie, herausgegeben vom Architekturkritiker und ehemaligen Mitstreiter Otto Kapfinger. Gemeinsam mit Angela Hareiter hatten die beiden 1968 die Gruppe Missing Link gegründet, die bis 1980 mit Installationen, Filmen und Performances an der Schnittstelle von Architektur und Kunst aktiv war.

Als Leitlinie des Buches fungiert ein in mehrere Kapitel aufgeteiltes Gespräch zwischen Kapfinger und Krischanitz, eine bewusste Entscheidung zur Annäherung an Architektur über den Text anstatt der üblichen Bilderflut. Architektenbildbände interessieren ihn nicht, sagt Krischanitz. Das ausführliche Reden über Architektur ist in der Tat ein wohltuender Anachronismus, wenn auch der Dialog zweier Kollegen, die seit über 40 Jahren befreundet sind, dem Leser bisweilen mit seiner Privatgespräch-Hermetik den Rücken zuwendet.

Dennoch überwiegen die eindrücklichen Erkenntnisse. Die Verdienste, die sich Krischanitz in Wien mit seinen Renovierungen der Secession, der Werkbundsiedlung und des 21er Hauses als Bewahrer der Baugeschichte erworben hat, werden ohne überzogenes Selbstlob herausgestellt, auch die von einigen Kollegen geäußerte Kritik an den massiven Veränderungen am 21er Haus durch Herausnahme der großen zentralen Stiege wird nicht verschwiegen.

Am bemerkenswertesten ist wohl, dass Krischanitz mit Professur in Berlin und Projekten in Zürich einer der wenigen zeitgenössischen Architekten ist, die im Ausland mehr Renommee haben als in Österreich. So konnte er in Weimar seinen komplexen, rein auf einem klugen Parzellenzuschnitt basierenden Städtebauentwurf für die Siedlung Am Horn umsetzen, während der ebenso strategisch kluge Masterplan für die DonauCity, den er mit Heinz Neumann 1992 entwarf, in der Magistratsschublade verschwand, mit den bekannten deprimierenden Folgen für die Stadt.

Vor allem in der Schweiz ist Krischanitz aktiv, auch dies eine Seltenheit in der ansonsten selbstbezogenen helvetischen Architekturszene. Eignet seinen Bauten etwas speziell Schweizerisches? Das könne er nicht sagen, so Krischanitz, eher sei es so, dass die Schweizer bei den Österreichern das Wissen um den Wohnbau und die reiche imperiale Vergangenheit schätzten, ganz zu schweigen von der Sicherheit, mit der hiesige Architekten Möbel entwerfen. Mit anderen Worten: Den Calvinisten reicht es, wenn ein Raum hell und trocken ist und man darin arbeiten kann. Soll es dann doch ein bisschen mehr sinnliche Qualität sein, heißt es dort: "Für die Innenräume brauchen wir einen Katholiken!"

Katholisch und protestantisch, nüchtern und barock. Ein Architekt, dem es gelingt, die Räume gleichzeitig aufzuladen und in Ruhe zu lassen. Adolf Krischanitz nennt es seinen "latenten Hang zum Weder-noch". In den heutigen Zeiten vermarktungsplakativer Eindeutigkeit eine lohnende Lektion in Ambivalenz.