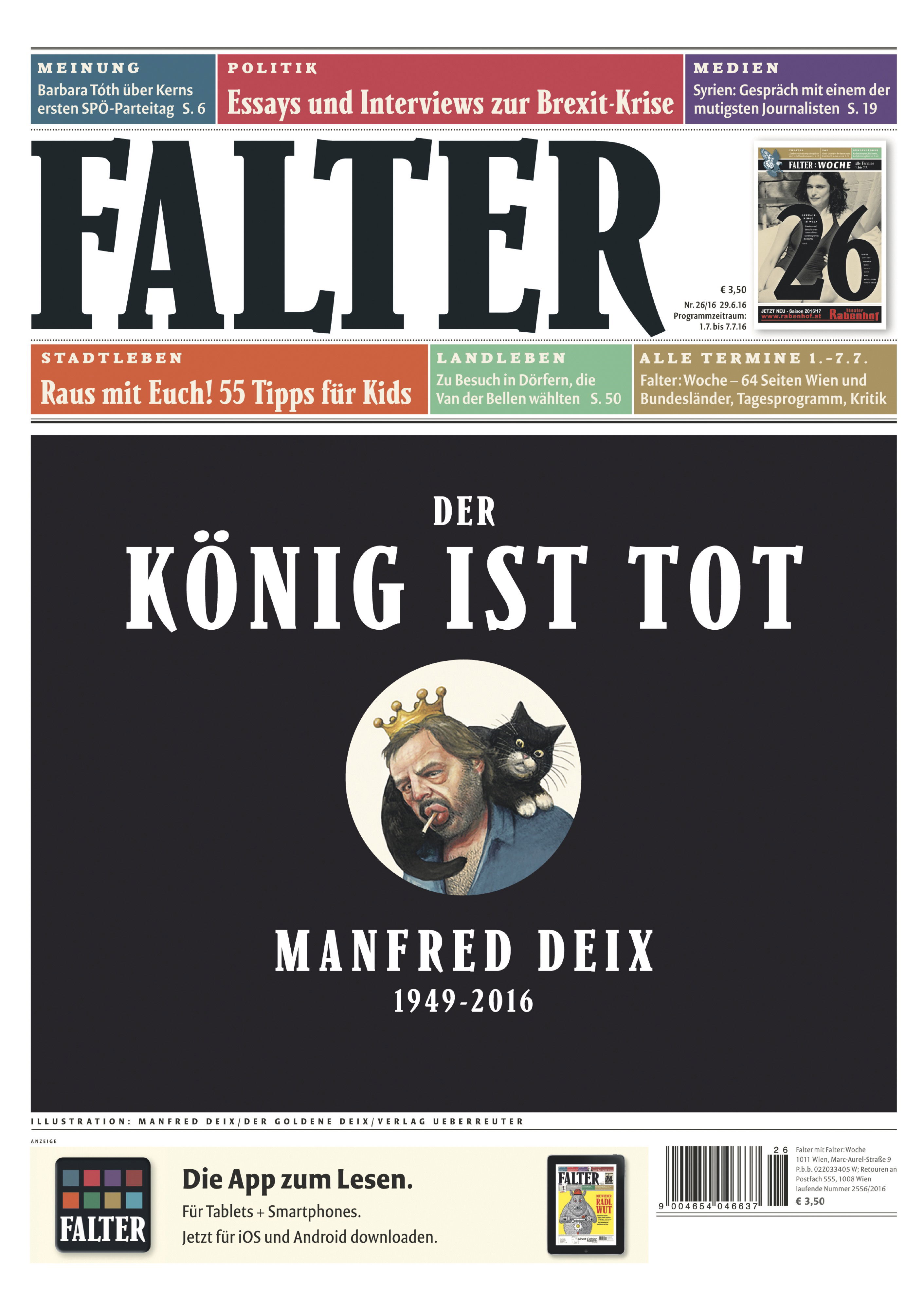

Der König ist tot

Thomas Maurer in FALTER 26/2016 vom 29.06.2016 (S. 24)

Dank Manfred Deix wird man noch in Jahrhunderten nachvollziehen können, wie es war, damals in Österreich zu leben. Erinnerungen an einen genialen Freund und Exzentriker

Nach David Bowie und Muhammad Ali jetzt also Manfred Deix. Mir ist damit heuer schon die dritte Großpersönlichkeit gestorben, deren öffentliches Wirken ich mit größter persönlicher Anteilnahme verfolgt habe, seit ich so einigermaßen selbständig geradeaus denken kann.

Und Deix war noch dazu der Einzige aus dieser Troika, mit dem ich nicht nur gerne persönlich bekannt gewesen wäre, sondern, auf eine recht weitmaschige, aber herzliche Weise tatsächlich befreundet gewesen bin.

Wobei unsere erste Begegnung noch stark von einer klassischen Fan-Star-Beziehung geprägt war. Ich war etwa 15 oder 16 Jahre alt und ein immerhin so begabter Zeichner, dass ich – ich weiß gar nicht mehr genau, wie und warum – einen Comic in der längst verblichenen Jugendzeitschrift Wunderwelt zeichnen durfte. Und mehr als das: Ich wurde sogar dafür bezahlt.

Jedenfalls war mir dadurch selbstverständlich die Idee gekommen, künftig vom Zeichnen und Ausdenken von Comics oder Karikaturen zu leben. Und weil die Wunderwelt damals im gleichen Verlag erschien wie das Profil und ich jung und ohne Genierer war, stiefelte ich in die Redaktion des Nachrichtenmagazins und zog dort irgendjemandem Deixens Telefonnummer aus der Nase.

Diese rief ich umgehend an und erklärte dem vermutlich noch etwas schlaftrunkenen Künstler, ich beabsichtige, ihn besuchen zu kommen und mir von ihm erklären zu lassen, wie man Karikaturist wird. Verblüffenderweise gab mir der solchermaßen Überrumpelte tatsächlich seine Adresse und einen Termin.

Damals – in den frühen 80ern – hatten sowohl Deix’ zeichnerische und satirische Meisterschaft als auch sein daraus resultierender Ruhm einen ersten Höhepunkt erreicht.

Hier trat eine wahrlich geniale Pranke – ich glaube ganz ernsthaft, ohne verdienten Kräften wie Egon Schiele nahetreten zu wollen, dass es im 20. Jahrhundert keinen besseren oder auch nur ebenbürtigen österreichischen Zeichenkünstler gab – in den Dienst einer brachialen, gerechten Wut auf die Zustände und produzierte, nach Hinzutreten eines ebenfalls singulären Talents zur Komik, jene klassischen Blätter, mit deren Hilfe man noch in Jahrhunderten nachvollziehen wird können, wie es war, damals in Österreich zu leben. Und über die man, ungeachtet der meist tagespolitischen Anlässe – vermutlich immer noch lachen wird können.

Über die herrlich hässlichen Details, all die mit brennender Hassliebe durchtränkten Darstellungen von Schädeln und Schrankwänden, Dutteln und Domherren, Dichtern und Duttern, Pratzen und Katzen. Und Zumpferln, natürlich. Alleine für die Entdeckung des komischen Potenzials jenes zuvor in dieser Hinsicht übersehenen Körperteils verdient Deix einen Fixplatz in den Annalen der Kunstgeschichte, von der virtuosen und nahezu im Monopolbetrieb vorgenommenen Nutzung dieses Potenzials einmal ganz abgesehen.

In jeder halbwegs sinnvoll durchlittenen Pubertät gibt es ein paar lebensrettende Künstler, die dem oder der Heranwachsenden ein Gefühl dafür vermitteln, wie man auch leben, wie man die Welt auch sehen könnte. So einer war für mich „der Deix“.

Woher ich die Chuzpe genommen habe, ihn einfach heimzusuchen, ist mir nachträglich ein Rätsel. Immerhin hätte ich, am Weg zu seiner damaligen Hütteldorfer Villa, auch nicht viel aufgeregter sein können, wäre ich mit einer neuerworbenen Gitarre im Gepäck auf dem Weg zu einer von Keith Richards zugesagten Privatlektion gewesen.

Natürlich erinnerte ich Manfred an diesen Besuch, als wir uns gute zwei Jahrzehnte später sozusagen zum zweiten Mal kennenlernten.

Ich war einerseits zwischendurch bei ihm vorübergehend in Abwesenheit in Ungnade gefallen, weil ich in einer Kolumne darüber gemault hatte, dass sich der subversive Saubartl Manfred Deix auf die Lohnliste des bösartigen Reaktionärs Hans Dichand hatte setzen lassen. (Ein sehr lustiger deixscher Kirchen-Cartoon löste dieses atmosphärische Problem allerdings nach kurzer Zeit durch fristlose Kündigung seitens Dichands.) Andererseits hatte ich kurz vor unserer Wiederbegegnung bei einem Fernsehinterview sinngemäß die Deix-Blätter mit der Wucht der besten Rolling-Stones-Alben verglichen und somit einen dicken Stein im Brett.

Lob konnte Manfred Deix nämlich aufsaugen wie eine hellgraue Flanellhose Fettflecken. Da gab es keine Obergrenze. Allerdings war er auch ein großer Jubler, von seinen persönlichen Helden (Carl Barks, Robert Crumb, sämtliche Beach Boys und, natürlich, Muhammad Ali) konnte er beredt und ausdauernd schwärmen, und dass ihm gelegentlich auch angesichts der eigenen Werke die Pferde durchgingen, hatte mehr mit dieser Begeisterungsfähigkeit für das Gute, Wahre, Schöne zu tun als mit banaler Eitelkeit.

An den pickeligen Jungspund, der ihn vor langer Zeit, mit einer Zeichenmappe bewaffnet, heimgesucht hatte, konnte sich Manfred erwartungsgemäß nur noch sehr undeutlich erinnern, stellte aber sein – bei aller in seinen Charakter elementar eingeschriebenen schadenfrohen Bosheit – letztlich doch batzweich gutes Herz ein zweites Mal unter Beweis, indem er sich besorgt erkundigte: „Und war i sehr oasch damals? Weißt, i hab nämlich zu der Zeit ziemlich tschechert.“

Nein, konnte ich wahrheitsgemäß angeben, er sei die Freundlichkeit selbst gewesen, habe mir seine Katzen und seine bevorzugten Aquarellfarben gezeigt, meine eigenen Blätter mit freundlicher Nachsicht kommentiert, mich in den seinen stöbern lassen und mir unter Missachtung sämtlicher Jugendschutzüberlegungen am hellichten Tag zwei oder drei Biere verabreicht, ehe er mich, von diesen ebenso betäubt wie vom Erlebnis dieser Begegnung, wieder entließ.

Und hier vielleicht noch eine kleine Anmerkung zum Thema Alkohol.

Wir hatten uns bereits etwa zwei Stunden miteinander unterhalten (ich glaube übrigens, dass seine Frau Marietta absolut unüblicherweise bei dieser Gelegenheit nicht an seiner Seite war), als Manfred, auf sein früheres Tschechern Bezug nehmend, erwähnte, dass er ja seit gut einem Jahr nicht mehr trinke. Diese Mitteilung verwirrte mich ein wenig, vor allem deshalb, weil wir gerade im Begriff waren, die dritte Flasche Veltliner in Angriff zu nehmen. Meiner diesbezüglichen Rückfrage wurde die durchaus ernst gemeinte und gerade dadurch besonders deixöse Antwort beschieden, dass er ja nur mit Rotwein Probleme gehabt hätte, weil er da keine Gnade und keine Bremse kenne. Weißwein hingegen sei gar kein Problem.

Natürlich sind es derlei Prinzipien der Selbstmedikation gewesen, die, neben dem jahrzehntelangen Konsum von gut 100 Zigaretten täglich, dazu geführt haben, dass ich nun einen Nachruf auf einen lediglich 67-jährigen Mann schreiben muss.

Das Manische, Neurotische, Selbstzerstörerische war eben leider auch immer eine tragende Säule der Deix-Persönlichkeit.

Meist ist ja ein Gutteil Koketterie im Spiel, wenn Menschen sagen, ohne ihre Partner wären sie wohl schon längst zugrunde gegangen. Im Fall Deix ist es vermutlich die Wahrheit gewesen.

Ohne die unerschöpfliche Geduld, Liebes- und Leidensfähigkeit von Marietta Deix hätte ihr Manfred ziemlich sicher auch das bescheidene Alter von 67 nicht erreicht. Sie waren ein absolut symbiotisches Paar. Abgesehen von der erwähnten Wiederbegegnung kann ich mich an kein einziges Mal erinnern, wo ich die beiden nicht miteinander auftreten gesehen hätte.

Wir haben nicht allzu viele, aber fast immer fulminant lustige Abende miteinander verbracht, vor allem, wenn die beiden im biografischen Anekdotenschatzkästchen kramten. Manfred, dessen gnadenlos schadenfroher Pointeninstinkt auch vor der lustvollen Demontage der eigenen Person keineswegs haltmachte, gab dabei in der Regel das Grundthema vor, während Marietta nicht minder instinktsicher jede Gelegenheit nutzte, noch ein kompromittierendes Detail, noch eine zärtliche Hinterfotzigkeit, noch eine liebevolle Bosheit draufzusetzen. Hier lieferte ein eingespieltes Duo ganz privat große Vortragskunst, und der wohl beste vorstellbare Nachruf wäre es, ein paar Stunden solcher Gespräche zu veröffentlichen.

Leider hat die nie jemand mitgeschnitten, wohl auch, weil sich – trotz des exzessiven Lebenswandels, trotz der existenziell bedrohlichen Erkrankung vor einigen Jahren und der danach merklich angegriffenen Vitalität – niemand, der ihm nahestand, vorstellen konnte, dass ein Deix tatsächlich einmal einfach nicht mehr da sein könnte. Aber das konnte man ja bei David Bowie auch nicht. Oder bei Muhammad Ali.

Von Manfred Deix besitze ich immerhin ein paar Blätter und die Erinnerung an das Privileg, mit einem Genie befreundet gewesen zu sein. Und die Aussicht darauf, dass ich, ebenso wie praktisch alle, die seine Arbeit kannten, wohl für immer bestimmte Gesichter, Körperdetails oder Situationen als „deixisch“ empfinden werde. Gegen die Traurigkeit freilich hilft das nicht.

Stäbchenstör und Busenbarsch

Peter Iwaniewicz in FALTER 43/2015 vom 21.10.2015 (S. 31)

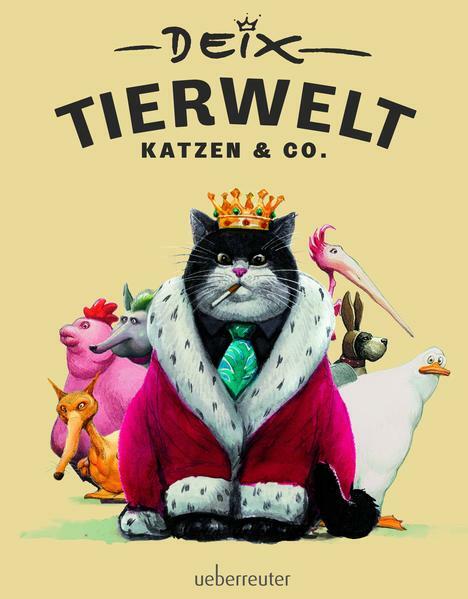

Die Tierzeichnungen von Manfred Deix zeigen seine Kunst abseits des lauten Schenkelklatschens

Erste Hälfte der 1970er-Jahre. Ein noch völlig unbekannter Manfred Deix veröffentlichte in dem von Günther Nenning gegründeten, satirischen Jugendmagazin Neue Freie Presse seine ersten Zeichnungen. Diese schlugen damals in der bürgerlich-braven Karikaturistenlandschaft wie eine Bombe ein: stets die Grenzen des „guten Geschmacks“ überschreitend, respektlos vor jeglichen Autoritäten und für Freunde des gemäßigten politischen Tadels à la Ironimus eine einzige obszöne Provokation.

Diese frühen Zeichnungen erzählten etwa Szenen aus dem Alltag Schweinsbraten verschlingender und Kellnerinnen begrapschender Antisemiten und enthielten alle wesentlichen Elemente späterer Arbeiten: detailgenaue Beobachtung des privaten Alltags, bitterböse Enttarnung gesellschaftlicher Zustände und eine stets treffend-lockere Linienführung.

Kunsthistorisch würde man demnach Deix’ Vorbilder bei Carl Spitzweg, Francisco de Goya und Wilhelm Busch verorten. Dazu würde dann auch die Analyse Gerhard Roths passen, der im Vorwort zur neuen Karikaturensammlung „Tierwelt“ schreibt, dass sich darin „Menschen und Tiere einander absichtlich oder unbeabsichtigt imitieren und daraus gleichsam symbiotisch eine multilinguale Sprache des gegenseitigen Erkennens, Gedankenlesens, Liebens und Hassens entwickelt haben“.

Das mag grundsätzlich auch stimmen, entspricht aber mit dieser Artsy-fartsy-Sprache nicht einem so geradlinigen Künstler wie Manfred Deix. Dieser wurde in einer Welt US-amerikanischer Comics sozialisiert und bewundert den „guten“ Zeichner des Entenuniversums Carl Barks so wie Robert Crumb, einen der wesentlichsten Kräfte der Underground-Comix. Diese Einflüsse sind sichtbar: Wie bei Barks wird die menschliche Natur erst durch die Tiergestalt wirklich erkenntlich und Crumbs Tabulosigkeit ist den Bildern grundsätzlich immanent.

Der Ueberreuter Verlag hat jetzt eine Sammlung seiner Tierzeichnungen aus 20 Jahren herausgebracht. Hier ist – so viel sei vorweggenommen – Deix am besten.

Die Leichtigkeit der Aquarelle, die zarten Bleistiftstriche nehmen den Bildern jede Derbheit, lassen aber viel Freiraum für Details, die man oft erst auf den zweiten Blick erkennt. Im Unterschied zu vielen Cartoons dominiert hier nicht der schnelle Witz, der sich sofort verflüchtigt, sondern der Betrachter muss sich darin – wie bei jedem guten Kunstwerk – kontemplativ versenken.

Ein Bild wie „Dürers Feldhase mit betenden Händen“ brennt sich auf der Netzhaut ein und erst nach Minuten nimmt man den leicht angeekelten Gesichtsausdruck des darauf ebenfalls abgebildeten Klaus Albrecht Schröder wahr. Und vielleicht erst nach Stunden wird man sich der Obszönität der im Hintergrund posierenden Hasen bewusst.

Die Subversion lauert hinter nur vordergründig lustigen Bildern: Bereits im Titel „Papst Murli XIII.“ steckt Widerstand gegen dumpfe Autoritätsgläubigkeit, und im gleichermaßen gestrengen wie lüsternen Blick des Katers offenbaren sich 2000 Jahre Kirchengeschichte.

Frei mäandriert die Deix’sche Fantasie bei den Tiermutanten und fordert meditative Versenkung über Sinn und Zweck des Koreanischen Kinnteufels, des Japanischen Katsifuksi oder des Steirischen Stäbchenstörs. Auch wenn Liebhaber von anatomischen Details wie „Spatzi, bei Maus, Hund und Katzi“ ebenfalls auf ihre Kosten kommen, so ist dies kein Buch für Leute, die angesichts eines Bengalischen Busenbarsches sich gerne auf die Schenkel klatschen und „Bistudeppat!“ sagen.

Und es ist auch kein Buch für Menschen, die Reime und Katzen hassen. Denn Deix ist sowohl militant felidophil als auch Poet: „Wer mein Katzi schlecht behandelt, wird per Faust im G’sicht verschandelt.“