"Wir brauchen das Engagement vieler Menschen"

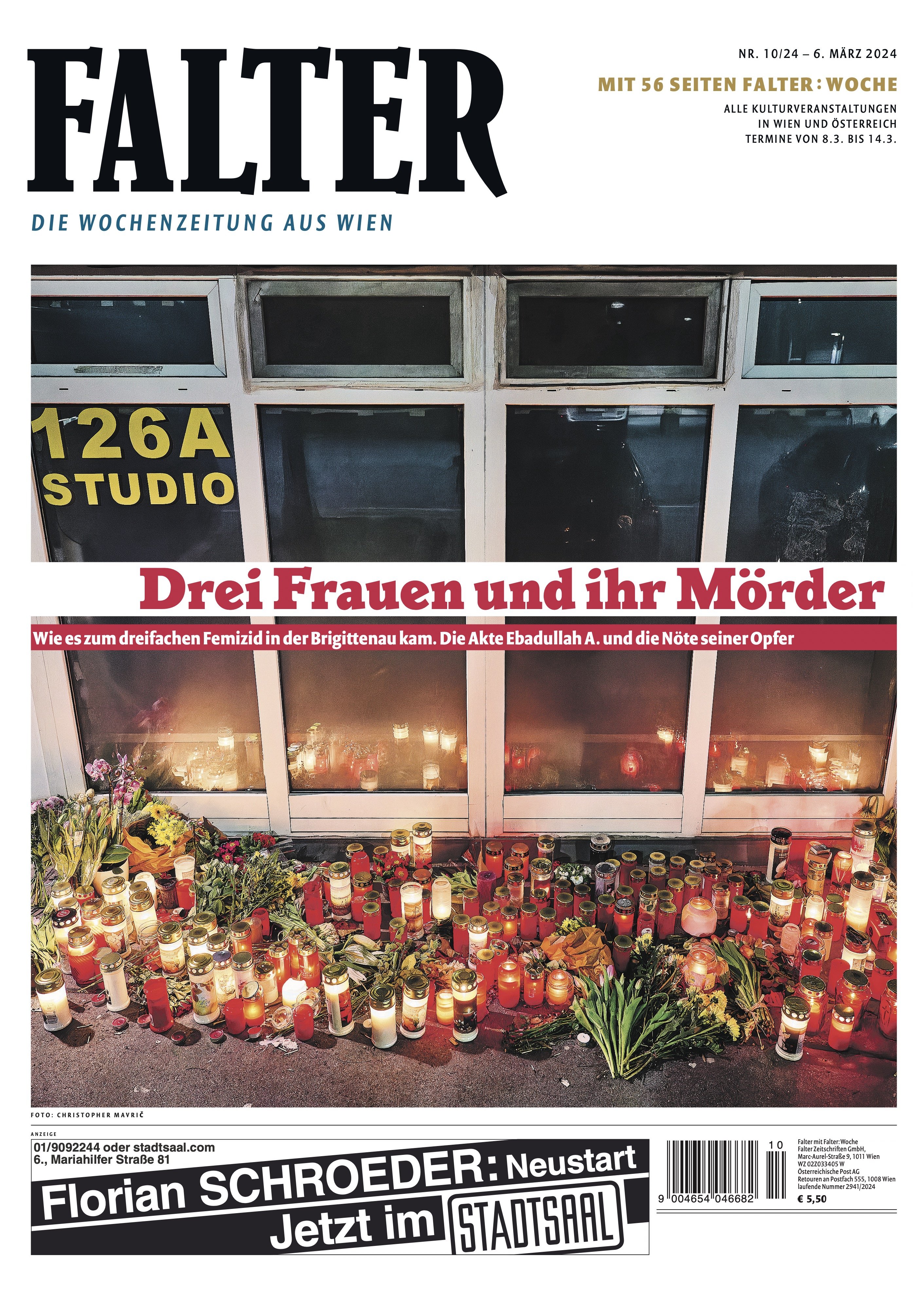

Benedikt Narodoslawsky in FALTER 10/2024 vom 06.03.2024 (S. 44)

In Experimenten ergründet der deutsche Wirtschaftswissenschaftler Armin Falk, warum sich Menschen egoistisch verhalten. Die Ergebnisse seiner Forschung verraten, was es braucht, damit wir die Klimakrise erfolgreich bekämpfen können

Im Februar veröffentlichte das Fachjournal Nature Climate Change eine riesige Umfrage. Der deutsche Verhaltensökonom Armin Falk hatte mit seinen Kollegen ermittelt, ob Menschen auf der ganzen Welt dazu bereit wären, selbst etwas gegen die Klimakrise zu tun. Knapp 130.000 repräsentativ ausgewählte Personen aus 125 Ländern hatten die Fragen der Wissenschaftler beantwortet. Falk, der die Rolle der Moral in der Wirtschaft erforscht, spricht mit dem Falter über die Erkenntnisse aus der Klima-Umfrage, den Eigennutz der Menschen, primitives politisches Kalkül und über ein Experiment, das Menschenleben rettete.

Falter: Herr Falk, Sie haben in einer großen Umfrage ermittelt, ob die Menschen weltweit für den Klimaschutz bereit sind. Was haben Sie herausgefunden?

Armin Falk: Dass es eine überwältigende Zustimmung für den Klimaschutz gibt. Insgesamt sind 69 Prozent der Weltbevölkerung dazu bereit, auf ein Prozent ihres Einkommens zu verzichten, um etwas gegen den Klimawandel zu tun. Das variiert natürlich von Land zu Land. Aber in 114 von 125 Ländern ist die Zustimmung über 50 Prozent, es gibt also in fast allen Ländern eine Mehrheit dafür.

Ein Prozent des Einkommens für den Kampf gegen eine der größten Bedrohungen der Menschheit: Das klingt nach einer extrem niedrigen Summe. Kommt man damit durch?

Falk: Das geht auf einen Bericht des Weltklimarats IPCC zurück, der die notwendigen Kosten für die Eindämmung des Klimawandels etwa so hoch geschätzt hat. Man muss sich nur überlegen, was ein Prozent des Bruttosozialprodukts in einer Volkswirtschaft bedeutet -das sind große Summen.

Die Menschen wären also bereit für den Klimaschutz.

Falk: Ja. Das sehen wir auch an der Zustimmung zur sozialen Norm: 86 Prozent sind der Meinung, dass ihre Landsleute auch etwas für den Klimaschutz tun sollten. Und 89 Prozent fordern eine stärkere Klimaschutzpolitik. Das heißt also, in drei sehr zentralen Einstellungen für klimafreundliches Verhalten können wir zeigen, dass die Zustimmung sehr hoch ist.

Das klingt sehr erfreulich. Wo ist der Haken?

Falk: Diese große Zustimmung wird in allen Ländern massiv unterschätzt. Die Welt befindet sich gerade in einem Zustand der pluralistischen Ignoranz: Es ist tatsächlich so, dass die Mehrheit auf dieser Welt glaubt, sie sei in der Minderheit. Also während die meisten Menschen dafür sind, etwas für den Klimaschutz zu tun, glauben sie, das es die anderen nicht sind. Das ist ein Problem, weil die meisten Menschen bedingt kooperativ sind. Das heißt, die Bereitschaft, etwas zu tun, steigt damit, dass ich glaube, andere sind auch dazu bereit. Und wenn ich jetzt eben eine falsche Vorstellung über das Verhalten und die Bereitschaft meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger habe, dann kann das meine eigene Bereitschaft stark hemmen.

Warum? Falk: Man will nicht der Dumme sein. Wir kennen das aus dem Alltag: Man will nicht immer der Einzige sein, der zum Gemeindefest Salat, Wein und Bier mitbringt. Man will nicht immer der Einzige sein, der in der WG die Spülmaschine ausräumt. Es ist so wie mit der Steuermoral: Wenn ich das Gefühl habe, andere sind ehrlich und zahlen ihre Steuern, dann bereitet mir das weniger Mühe, selbst ehrlich zu sein. Wenn ich hingegen glaube, dass die meisten Steuern hinterziehen oder sich unkooperativ verhalten, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich das auch tue. Dieses Verhalten ist wissenschaftlich stark untermauert. Deswegen spielen die Erwartungen über das Verhalten so eine wichtige Rolle.

Wie kann man dieses Problem lösen?

Falk: Eine wichtige Rolle spielt, dass man über die tatsächlichen Verhältnisse aufklärt. In unserer Studie haben wir das versucht und gezeigt: Die Bereitschaft der Mitbürgerinnen und Mitbürger ist viel höher, als sie das selber vermuten würden. In dieser Aufklärung -dieser Korrektur -steckt das Potenzial, kooperatives, klimafreundliches Verhalten weiter zu unterstützen. Das Bewusstsein, dass Mehrheiten einen breiten Wertekonsens teilen, ist also tatsächlich verhaltenswirksam.

Was empfehlen Sie der Politik?

Falk: Dass sie nicht jedem lauten Radikalen hinterherrennt. Auch wenn sie auf ihrem Schildchen "Wir sind das Volk!" geschrieben haben, sind das Minderheiten. Es ist ein typischer Fehler der Konservativen, dass sie solche Minderheitenmeinungen verstärken, indem sie versuchen, sie opportunistisch zu bedienen. Anstatt zu sagen, was eigentlich die Mehrheiten wollen.

In den vergangenen Wochen gingen in Deutschland und Österreich hunderttausende Menschen gegen die rechtspopulistischen Parteien Af D und FPÖ auf die Straßen.

Falk: Diese Demonstrationen, die wir gerade sehen, sind von entscheidender Bedeutung. Es wird nämlich klar, wo die Mehrheit ist. Das macht den Leuten in der AfD ja so großen Kummer und man sieht, wie hilflos sie auf einmal sind.

Warum glauben viele Menschen überhaupt, es gebe keine Mehrheit für den Klimaschutz?

Falk: Es gibt mächtige Interessen, die uns das einreden. Dazu kommt, dass die Medien im Sinne der Aufmerksamkeitsökonomie lautstarke Minderheiten in der Berichterstattung überrepräsentieren. Das interessiert schließlich auch viele Leute. Und dazu kommen entsprechende Narrative, die uns überall begegnen.

Ein Narrativ, das man hierzulande oft hört, lautet: Österreich ist zu klein, um das Klima zu retten. Es brauche eine internationale Lösung. In Ihrem Buch (siehe Marginalspalte) schreiben Sie, dass diese Geschichte so wirkmächtig ist, weil sie "im Kern richtig ist, aber zugleich eben auch zum Abwarten verleitet". Wie kann man dieses Dilemma auflösen?

Falk: Das Hauptargument gegen "nationale Alleingänge" ist immer: "Wir haben dann die Kosten und verlieren Wettbewerbsvorteile." In dem Zusammenhang halte ich die Einrichtung von sogenannten Klimaclubs für eine sehr vernünftige Idee, die vom Wirtschaftsnobelpreisträger William Nordhaus stammt. In den Ländern, die den Klimaclub gründen, gelten bestimmte Regeln - etwa eine CO2-Bepreisung. Jeder, der in diese Länder etwas exportieren will, muss sich an diese Regeln halten. Das erzeugt für viele einen Anreiz, auch in den Club einzutreten, weil sie mit uns Handel treiben wollen. So kann dieser Klimaclub immer größer werden, bis er global relevant ist.

Auch die EU-Kommission wollte mit dem Lieferkettengesetz die globale Wirtschaft beeinflussen. Sie wollte Kinderarbeit, Tierleid, Umweltzerstörung, Klimakrise bekämpfen und weltweit bessere Standards durchsetzen. Sie haben sich fürs Lieferkettengesetz ausgesprochen. Warum?

Falk: Es ist ein wichtiges Instrument, damit es mehr Gerechtigkeit gibt zwischen den Menschen, die Dinge für uns herstellen, und uns, die diese Dinge kaufen. Ein Lieferkettengesetz kann einen Mechanismus von Märkten korrigieren, der dazu führt, dass wir unsere moralischen Standards in anderen Ländern massiv unterlaufen. Man sieht den Produkten das Leid nicht an, aber derzeit werden ja manche Dinge unter völlig unmoralischen Bedingungen produziert. Würde man sie so in Österreich herstellen, würde das sofort einen Riesenskandal auslösen.

Warum begünstigen Lieferketten, dass Waren unter unmoralischen Bedingungen hergestellt werden?

Falk: Durch die Lieferketten wird unklar, wer am Ende für die Lebens-, Arbeits-und Umweltbedingungen vor Ort wirklich verantwortlich ist. Es kommt zu einer Diffusion von Verantwortung. Es gibt sehr viele gute Belege dafür, dass dadurch Dinge passieren, die wir nicht wollen.

Das EU-Lieferkettengesetz droht am Veto der Mitgliedsstaaten zu scheitern. Österreichs Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) verweigerte vergangene Woche die Zustimmung. Auch in Deutschland, das selbst ein nationales

Lieferkettengesetz

Im Falter.Natur-Newsletter schrieb Benedikt Narodoslawsky über das geplante EU-Lieferkettengesetz, dem die ÖVP die Zustimmung verweigert hat. Kostenlose Nachlese und Anmeldung im Internet: falter.at/natur

Lieferkettengesetz beschlossen hat, fehlte sie plötzlich. Was ist da passiert?

Falk: Zunächst einmal gibt es sehr viel politischen Support fürs Lieferkettengesetz, viele Länder haben es unterstützt, auch die SPD und die Grünen, die mit der FDP in der deutschen Regierung sitzen. In Deutschland hat es aber Druck aus der Industrie und der Wirtschaftslobby gegeben - auch vom Mittelstand -, weil sie einen zusätzlichen bürokratischen Aufwand befürchten. Es ging aber nicht nur um die Bürokratie. Die FDP läuft sich gerade für den nächsten Wahlkampf warm und macht Opposition in der eigenen Regierung, um in einer bestimmten Klientel Stimmen zu gewinnen. Das ist ein ganz primitives politisches Kalkül.

In Ihrer Forschung beschäftigen Sie sich mit unmoralischem Verhalten. Warum werden wir unmoralisch?

Falk: Das Problem mit der Moral - also dem prosozialen Verhalten - ist, dass es typischerweise für uns nicht kostenlos zu haben ist. Freiwilligenarbeit kostet Zeit. Spenden kosten Geld. Wenn ich also das Wohlergehen anderer erhöhe, habe ich dadurch Kosten. Das ist ein fundamentaler Zielkonflikt. Beide Motive -der Eigennutz und das Prosoziale -sind uns von der Evolution mitgegeben. Einerseits wären wir ohne gesunden Eigennutz nicht in der Lage gewesen, zu überleben. Andererseits waren die Menschen in der Evolutionsgeschichte niemals in der Lage, alleine zu überleben. Wir waren also immer auf die Gruppe angewiesen. Wer sich in der Gruppe komplett egoistisch verhält, wird von ihr ausgestoßen. Das bedeutete früher den sicheren Tod. Deswegen sind die Aussagen "Der Mensch ist gut" oder "Der Mensch ist böse" in meinen Augen die größten Dummheiten. Denn der Mensch ist beides.

Wann ist der Mensch gut, wann ist er böse?

Falk: Das kommt auf das Wechselspiel aus unserer eigenen Persönlichkeit und der Situation an, in der wir uns bewegen. In Verhaltensexperimenten sehen wir, dass es Menschen gibt, die viel sozialer sind als andere. Aber gleichzeitig ist dieselbe Person in manchen Situationen sozialer als in anderen. Das hängt dann von den Bedingungen in der jeweiligen Situation ab.

In Ihrem Buch schreiben Sie, dass das von ganz banalen Sachen abhängen kann. Man wird zum Beispiel egoistischer, wenn man müde, hungrig oder gestresst ist.

Falk: Ja, der Körper spielt eine wichtige Rolle. Stimmungen, Emotionen, physiologische Zustände können unser Verhalten beeinflussen. Es macht auch einen Unterschied, ob ich gerade neidisch, frustriert oder traurig bin oder ob ich optimistisch und gut gelaunt bin.

Welche Bedingungen spielen noch eine Rolle für die Moral?

Falk: Einer der wichtigsten Faktoren ist, wie teuer es ist, sich in der Situation prosozial zu verhalten.

In einem Ihrer Experimente ging es um die Frage "Geld oder Leben". Die

Studienteilnehmer konnten sich entscheiden, ob sie 250 Euro geschenkt bekommen oder ein Menschenleben retten. Konkret wären 350 Euro an die Tuberkulose-Hilfe nach Indien geflossen -also die Summe, die man braucht, um statistisch ein Leben zu retten. Nur 29 Prozent der Studienteilnehmer retteten den Menschen.

Falk: Auch mich hat das einigermaßen überrascht. Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass wir uns im Prinzip jeden Tag genau so verhalten. "Wenn ich gefragt würde, ob ich ein Menschenleben rette, würde ich alles dafür tun", lautet unser Selbstbild. Aber wir tun es nicht. Kaum jemand verzichtet darauf, das Geld für den Urlaub oder fürs neue Auto zu spenden, um damit Leben zu retten.

Wie schafft man es, mehr Leben zu retten?

Falk: Wenn wir im Experiment die Kosten für die Spende gesenkt haben, ging die Spendenbereitschaft dramatisch nach oben. Mussten die Menschen also statt auf 250 Euro nur noch auf 100 Euro verzichten, um ein Leben zu retten, haben das bereits 57 Prozent getan. Bei 20 Euro waren es immerhin schon 82 Prozent. Auch andere Faktoren - unabhängig vom Preisschild -haben eine Rolle gespielt. Es haben deutlich mehr Menschen das Leben gerettet, wenn sie bei ihrer Entscheidung beobachtet wurden oder wenn sie wussten, dass sie ihre Entscheidung anderen mitteilen müssen.

Warum? Falk: Wir nennen das in der Forschung "Image concerns". Es gibt den Wunsch nach einem guten Selbst-und Fremdbild. Wir wollen nicht nur gut über uns selbst denken, sondern auch, dass andere gut über uns denken. Das hat durchaus einen funktionalen Charakter. Menschen, die als prosozial gelten, haben einen guten Ruf -und damit auch Vorteile. Etwa bei der Partnersuche, auf dem Arbeitsmarkt oder in einem politischen Amt.

Haben Sie durch Ihre Forschung den Glauben an die Menschheit verloren oder gibt sie Ihnen Hoffnung?

Falk: Es ist gut, Realist zu sein und sich nicht vorzumachen, dass alles schon seinen guten Gang gehen würde. Zugleich kann man auch nicht einfach die Hände in den Schoß legen und sagen: Der Mensch ist von Grund auf verdorben, da ist nichts mehr zu machen. Es gibt also durchaus eine Chance auf eine positive Zukunft. Das ist sicher kein Selbstläufer und wir brauchen dafür das Engagement vieler Menschen. Aber auch, wenn es ein schwieriger Kampf ist: Man kann ihn gewinnen, und es lohnt sich, ihn zu kämpfen.