Die verlorene Ähre des Bartholomäus Grill

Martin Staudinger in FALTER 26/2024 vom 26.06.2024 (S. 22)

Er ist seit langer Zeit wieder einmal hier, auf dem letzten Stück Land, das ihm noch gehört: ein Hektar Mischwald - Buchen, Kiefern, Eschen, Wildkirsch-und Ahornbäume, Fichten -auf einer Anhöhe nahe der Stadt Wasserburg in Oberbayern, nur ein paar hundert Meter vom Inn entfernt. Ein bisschen muss Bartholomäus Grill suchen, bis er den Weg zu der Holzbank findet, die sich im Gebüsch am Waldsaum versteckt. Von dort geht der Blick nach Süden, an klaren Tagen bis zur Alpenkette. Und unten in der Senke liegt der Bauernhof, der nach über 300 Jahren nicht mehr im Besitz seiner Familie ist.

Grill wirft einen Blick hinunter, setzt sich, zündet sich eine Zigarette an und beginnt zu erzählen.

Es war einmal: Das ist an dieser Stelle weder ironisch noch romantisierend gemeint, denn Grills Geschichte handelt davon, wie eine kleine Welt kaputtgemacht wurde, in der zwar nicht alles gut, aber vieles besser war - und davon, welche Auswirkungen diese Zerstörung auch auf die große Welt hatte. Sie beginnt hier, wo Grill aufgewachsen ist, sie spielt aber auch in Brüssel und in Afrika, wo er nach langen Jahren als Auslandskorrespondent von angesehenen Medien inzwischen lebt. Sie zeigt, wie alles miteinander zusammenhängt: die Zerstörung der traditionellen Landwirtschaft in Europa, die Krisen in vielen Entwicklungsländern und der Klimawandel. Und sie kann zwar nicht mehr wirklich gut ausgehen, aber sie endet immerhin mit ein paar Ideen, wie noch zu retten wäre, was von dieser kleinen Welt übrig geblieben ist.

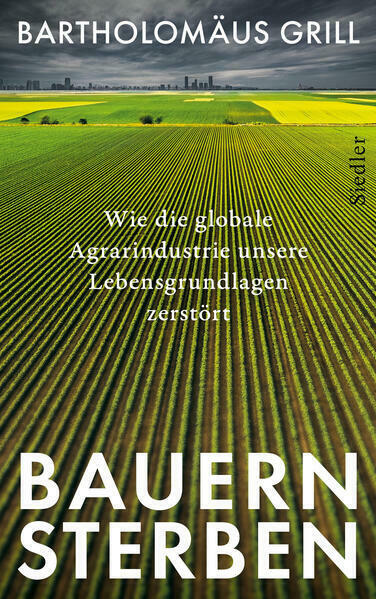

Darüber hat Grill ein Buch mit dem Titel "Bauernsterben" geschrieben, das auch ein Plädoyer ist: "Für die Erhaltung einer Wirtschaftsform, die am Anfang unserer Nahrungskette steht, Einkommen schafft, soziale Identität stiftet und gesamtgesellschaftliche Wohlfahrtsfunktionen erfüllt, vom Schutz bedrohter Habitate bis zur Bewahrung des Dorflebens", heißt es darin.

Also: Es war einmal ein Bauernhof im bayerischen Voralpenland: "25 Hektar groß, mit Äckern, Weiden und Wald. Wir hatten 22 Milchkühe, die standen den größten Teil des Jahres auf der Wiese, ein paar Schweindln in recht geräumigen Koben und freilaufende Hendln", erinnert sich Grill.

Höfe wie diesen gab es vor gar nicht so langer Zeit noch viele. Alleine in Westdeutschland zählte die Statistik Ende der 1950er-Jahre fast 1,4 Millionen landwirtschaftliche Betriebe. Die meisten davon hatten eine überschaubare Größe. Sie waren eingebettet in ein Wirtschafts-, Sozial-und Ökosystem, das vor allem kleingewerblich geprägt war: Mühlen, Bäckereien, Schmieden, Fleischhauereien, Wagner, Molkereien - eine Kreislaufökonomie, in der kaum jemand reich wurde und niemand ein leichtes Leben hatte, aber sie war nachhaltig und funktionierte. Und zwar nach einfachen Leitsätzen, die Grill so umreißt: Was du aus den Tieren, Böden und Wäldern herausholst, sollst du in gleichem Maße wieder zurückgeben. Gehe sparsam mit den Ressourcen um. Halte das natürliche Gleichgewicht. Seine Vorfahren bis zu den Eltern herauf hätten das gelebt: "Die Verbundenheit mit dem Boden, mit der Natur, mit der Tierwelt -man hat schon das Bäuerliche in sich drin", sagt er und meint damit auch sich selbst.

Wenn man Sie so hört, könnte man auf die Idee kommen, dass Sie ein Nostalgiker sind, Grill!

"Klar klingt das nostalgisch", sagt er: "Auch naiv. Aber eigentlich habe ich einen Zorn auf den Wachstumswahn des agroindustriellen Komplexes, der so mächtig geworden ist wie der militärisch-industrielle Komplex."

Und das kam so: Nach dem Zweiten Weltkrieg stieß das kleinteilige Agrarsystem Europas an seine Grenzen. Der Kontinent war nicht mehr in der Lage, sich ausreichend mit Nahrung zu versorgen, und musste Lebensmittel importieren.

In dieser Situation startete die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), der Vorläufer der EU, ein radikales Programm zur Industrialisierung der Landwirtschaft: Europa sollte nie wieder Hunger leiden. Und das wollten die Technokraten in Brüssel nicht nur durch Kunstdünger, hochgezüchtetes Saatgut und Mechanisierung erreichen -sondern auch durch die Zusammenlegung von Klein-und Mittelzu Großbetrieben. Motto: Wachsen oder weichen.

Anfangs schien das für alle zu passen. Die Produktivität stieg enorm, die Profite zogen mit. Auch auf dem Hof der Grills, obwohl dort sehr zurückhaltend mit dem verlockenden Fortschritt umgegangen wurde. "Beim Kirchgang zum Erntedankfest protzten die Bauern mit ihren fetten Erträgen", schreibt Grill in seinem Buch: "Sie waren jetzt Produzenten, beglückt von den hohen Garantiepreisen der EWG."

Nicht nur das: Die "grüne Revolution" ermöglichte einem gesamten Berufsstand den Weg aus einem kärglichen Hinterwäldlertum in die Moderne mit ihren Annehmlichkeiten. Wasserklosett, Kühlschrank, Farbfernseher, Zentralheizung -all das hatte es auf vielen Bauernhöfen bis in die 1960er-Jahre nicht gegeben. Jetzt konnte man es sich leisten, mehr noch: sogar einen Pkw. Und das hieß: Der kleine Bartholomäus Grill musste sich nicht mehr dafür genieren, dass ihn sein Vater mit dem Traktor zum Zahnarzt in die Stadt brachte.

Das Modernisieren funktionierte aber fast teuflisch gut. Der Ertragsreichtum der Landwirtschaft wuchs sich zur Überproduktion aus, in den Lagern häuften sich Unmengen von Getreide, Zucker, Butter, Fleisch und Milch an, für die es keinen Bedarf gab. Die Technokraten, die diese Entwicklung in guter Absicht eingeleitet hatten, mussten nun das Gegenteil versuchen: Die Erzeugung drosseln - etwa durch eine 1984 eingeführte Milchquote.

Dabei kam auch der Hof, der seit dem Jahr 1720 im Besitz der Familie Grill gewesen war, immer mehr unter Druck. Der Betrieb erzeugte mit seinen zwei Dutzend Kühen mehr Milch, als das ihm zugewiesene Kontingent erlaubte, und musste Strafe zahlen. Derartige "Superabgaben" trafen zehntausende Landwirtschaften mit wenig Viehbestand. Je größer die Rinderherde, desto höher die Milchquote; je kleiner, desto geringer -und damit auch der Ertrag. Das kostete alleine im ersten Jahr der Milchquote 34.000 Höfen in Deutschland die Existenz. Gleichzeitig stieg die Zahl der Kühe aber immer weiter.

Über die Jahre verstärkte die Landwirtschaftspolitik der EWG (die 1993 in der EU aufging) diese Tendenz. Ende der 1980er-Jahre blieb der Familie Grill nach Abzug aller Kosten ein monatliches Nettoeinkommen von umgerechnet 1000 Euro. "Anfang der 1990er-Jahre waren sie auf Sozialhilfe-Niveau angekommen", erinnert sich Grill. Die Zahl der Landwirtschaften in Deutschland hatte sich zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu den 1950ern um fast 700.000 auf die Hälfte verringert, inzwischen ist sie auf etwas mehr als 200.000 gesunken.

Der jüngste Bruder, der den Hof übernahm, versuchte es in den 1990ern noch mit biologischem Landbau. Als auch das an der Schuldenlast scheiterte, die sich angehäuft hatte, verscherbelte er hinter dem Rücken der Geschwister den Hof.

"Jetzt gehört er einem Eventmanager aus München", sagt Grill, und wie er das sagt, das sagt vieles: "Alles, was ich noch tun konnte, war: den Familienstammbaum im Hausflur abzunehmen. Nach 300 Jahren."

Ihm selbst ist nur noch das Stück Forst geblieben, auf dem das Aussichtsbankerl steht: "Der Wald meiner Ahnen", wie er es ganz unironisch nennt. Hier lehnt an einem Baum ein Holzkreuz für einen viel zu früh verstorbenen Bruder; hier hat ihm der Vater beigebracht, wie man Pilze und Pflanzen bestimmt; hier liegen liebgewonnene Haustiere begraben; hier ist er oft mit seinen Geschwistern gesessen und hat den Blick und die Ruhe genossen.

Grill schaut noch einmal auf das Anwesen hinunter, das inzwischen zum Reithof geworden ist, und dämpft seine Zigarette (die dritte) aus: "Fåhr ma! Es gibt hier in der Gegend noch einiges zu sehen."

Man darf sich Bartholomäus Grill nicht als verbittert oder gar weinerlich vorstellen. Ein bisschen melancholisch, ja. Aber vor allem hat er diesen archetypischen bayerischen Grant, der ohne einen guten Schuss Anarchismus nicht auskommt.

Und man könnte gar nicht falsch genug liegen, wenn man ideologische Schlüsse daraus ziehen würde, dass er heute einen grauen Trachtenjanker trägt: "Tradition ist nicht bloß eine konservative Angelegenheit. Die darf man nicht der CSU und den Rechten überlassen", findet er. Und meint damit diejenigen, die besonders lauthals die Tradition beschwören, aber gleichzeitig ihre Grundlagen zerstören. Die bei der Sonntagsmesse in der ersten Kirchenbank sitzen, am Mittwoch im Gemeinderat die nächste Grünland-Umwidmung durchwinken und das am Samstag in "Event-Locations" feiern, die früher einmal Wirtshäuser waren: "Da gibt es jetzt Schrei-und Saufveranstaltungen, die sich 'Kuhdreckfest' nennen", sagt Grill, und dabei beutelt es ihn zumindest innerlich.

Eigentlich ist er, wie er es selbst nennt, ein "Bankert", das Produkt eines gschlamperten Verhältnisses. Seine Mutter stammt von einem Bergbauernhof nahe der österreichischen Grenze, auf dem Grill auch seine frühen Kinderjahre verbrachte; der Vater von dem inzwischen verloren gegangenen Hof bei Wasserburg im Voralpenland. Dorthin kommt der kleine Bartl erst, als seine Eltern von ihren Familienoberhäuptern zur Heirat genötigt werden: "Für mich war der Umzug ins Voralpenland eine Art Vertreibung aus dem Paradies", sagt er heute.

Als der Niedergang des Familienbetriebs offenkundig wird, hat Grill längst in einem ganz anderen Metier Fuß gefasst. Er ist Journalist geworden und nach Hamburg gegangen, wo er 1987 bei der Zeit anheuerte. Die schickte ihn 1993 nach Südafrika, wo er einen großen Teil seines beruflichen Lebens verbrachte, unter anderem auch als Berater des deutschen Bundespräsidenten, derzeit als Autor für den Spiegel. Inzwischen hat er sich mit seiner Familie dauerhaft in Kapstadt niedergelassen.

Doch selbst in Afrika, tausende Kilometer von Oberbayern entfernt, trifft Grill auf die fatalen Folgen der Landwirtschaftspolitik in seiner europäischen Heimat. Zum Beispiel in den Ländern der Sahel-Zone, die in den 1980er-Jahren zu einer Art Entsorgungszone für die Überproduktion Europas wurden: Unmengen von hochsubventioniertem Fleisch kamen billigst auf den Markt und ließen die Preise verfallen. Die einheimischen Viehbauern reagierten darauf, indem sie ihre Rinder nicht mehr verkauften. Das wiederum führte dazu, dass die Herden immer größer wurden und die ohnehin spärlichen Weideflächen der Region überforderten. Was wiederum die Erosion und damit den Klimawandel sowie seine Folgen verstärkt -und damit auch den Migrationsdruck.

Was die globale Agrarindustrie seit Jahrzehnten tut, ist für Grill nichts anderes als ein Krieg gegen Natur und Mensch, er nennt sie in seinem Buch "eine der destruktivsten Kräfte, die die Menschheit je entfesselt hat". Entsprechend martialisch fällt auch sein Vokabular aus. "Schau, da san s', die Agrar-Waffenhändler", sagt er auf der Rückfahrt von seinem Wald: Neben der Bundesstraße stellt ein Landmaschinenhändler die neuesten Traktormodelle aus - wuchtige Trümmer, die schon im Stehen einen Eindruck davon vermitteln, wie sie über die Felder walzen werden.

Als eine Art "Gefechtseinsatz" beschreibt er im Prolog zu "Bauernsterben" die Erntearbeiten auf einem Feld, die ihn zu seinem Buch inspiriert haben: "Attacke! Die Schneidwerke fressen sich hinein in das Heer der Maisstauden. Vom Ausleger, der aussieht wie ein Geschützrohr, wird der geschredderte Mais auf einen dreiachsigen Seitenkipper namens ,Gigant' geschossen. Männer in gelb-grünen Umformen verfolgen das Geschehen vom Feldrain aus "

Nicht jeder hört so etwas gerne, in Bayern eigentlich: fast niemand. Kürzlich hat Grill in Regensburg aus "Bauernsterben" gelesen. Er beleidige damit einen ganzen Berufsstand, musste er sich anschließend von einer empörten Kreisbäuerin an den Kopf werfen lassen: Er möge sich gefälligst öffentlich dafür entschuldigen. Der Großteil des Publikums sah das ähnlich. "Für manche sind die Grünen heute das, was früher die Kommunisten waren", spöttelt Grill.

Man kann die Folgen der Agrarindustrialisierung verleugnen und verdrängen: zugrunde verdichtete Ackerböden, nitratverseuchtes Grundwasser, abgetötete Feldraine. Manche Verheerungen sieht man nicht auf den ersten Blick. Dass in Deutschland seit den 1950ern mehr als eine Million Landwirtschaftsbetriebe stillgelegt wurden, fällt auch nicht sofort auf: Viele Höfe verfallen unbeachtet, bei anderen wird die Unproduktivität durch eine neue Verwendung behübscht: als schicke Veranstaltungslocations, Ferienquartiere oder Reithöfe.

Aber es gibt Folgen, die unübersehbar sind. Man begegnet ihnen auf der Fahrt mit Grill durch die sozial und wirtschaftlich entkernten Dörfer Oberbayerns. Schuster, Schreiner, Schmied -an manchen Häusern hängen noch die alten Schilder, hinter den Fassaden gähnende Leere. Wir suchen ein Wirtshaus, aber alle haben zu, was nicht nur damit zu tun hat, dass Montag ist. Letzte Rettung: Systemgastronomie, es gibt Selchfleisch mit Blaukraut und Erdäpfeln von der Selbstbedienungstheke. Bier wird hier nicht ausgeschenkt, Bayern 2024.

Lässt sich die Landwirtschaft noch vor der Agrarindustrie retten, Herr Grill?

"Da bin ich pessimistisch. Die Machtstrukturen wirken unüberwindlich, der Einfluss der Agrarlobby ist zu stark."

Aber man muss es versuchen, in "Bauernsterben" hat Grill einige Möglichkeiten aufgelistet. Zum Beispiel die Umleitung unsinniger EU-Subventionen von der Agrarindustrie zu nachhaltig wirtschaftenden Betrieben. Die Schaffung von Gemeinwohlprämien, mit denen Leistungen für Klima und Umwelt, Artenschutz und Landschaftspflege honoriert werden. Die konsequente Bestrafung von Qualzüchterei und die strenge Regulierung von Agrarfabriken. Und eine Digitalisierung, die dabei hilft, Bodenbewirtschaftung und Tierhaltung möglichst schonend zu betreiben.

Und es sind positive Ansätze zu erkennen. In Deutschland werden inzwischen mehr als 14 Prozent aller Höfe biologisch betrieben, in Österreich sind es sogar 23 Prozent. Erzeugergenossenschaften greifen wieder auf altbewährte Methoden von Ackerbau und Viehzucht zurück. Crowdfarming-Initiativen helfen ökologisch arbeitenden Bauernhöfen, ihre wirtschaftlichen Risiken besser in den Griff zu kriegen.

Die kleine Welt, in der Bartholomäus Grill aufgewachsen ist, wird es nie wieder geben. Aber es ist möglich, ein bisschen etwas von ihr zurückzuholen.