Lost in a Lot of Kompost

Sigrid Löffler in FALTER 11/2016 vom 16.03.2016 (S. 12)

Müllhalden spielen in den dystopischen Romanen von Sascha Macht und Tom McCarthy eine große Rolle

Sie wollen eine Dystopie schreiben, aber den Aufwand überschaubar halten? Dann tun Sie das Nächstliegende: Malen Sie sich die Welt, wie sie werden wird, als einen Müllplatz aus. Eine kaputte Welt aus Schrott, Gerümpel und Unrat, in der nichts mehr produziert, sondern nur noch Abfall aufgebraucht wird – damit können Sie gar nicht falsch liegen.

Dass Ihr utopisches Weltmodell eine Insel sein sollte, ist seit Thomas Morus gleichfalls naheliegend. Ihre Entstehung könnte die Müllinsel, sagen wir, amerikanischen Atomwaffentests verdanken: Deren tektonische Erschütterungen lassen die Insel aus den Meerestiefen auftauchen, werden aber auch deren baldigen Untergang verursachen.

Das ist der richtige Moment: Kurz vor dem Untergang können Sie schnell noch Ihre persönlichen Müllfantasien auf dieser derzeit stark frequentierten Abhubhalde der Gegenwartsliteratur deponieren, wo in diesem Frühjahr auch schon andere Autoren von Karen Duve bis Thomas von Steinaecker ihren Frust, ihren Weltekel, ihre Sinndefizite und ihren Zukunftspessimismus entsorgt haben.

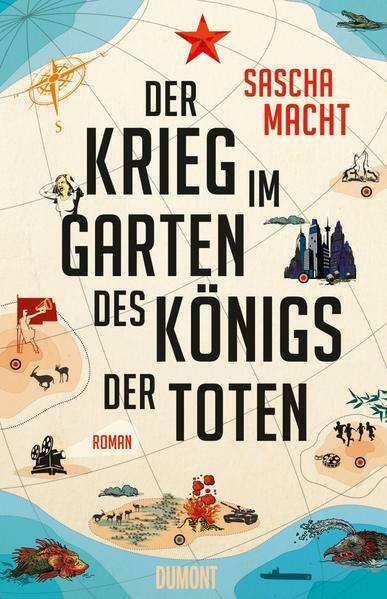

Und so schickt Sascha Macht, ein 30-jähriger Literaturdebütant aus Leipzig, in seinem dystopischen Roman-Erstling „Der Krieg im Garten des Königs der Toten“ seinen jugendlichen Helden Bruno kurz vor Ultimo noch rasch auf Große Tour quer durch seine demnächst untergehende Müllinsel.

Es wird eine Reise durch den materiellen Abfall, geistigen Müll und politischen Unrat der westlichen Zivilisation. Vor allem der geistige Müll hat’s dem von seinen Eltern verlassenen Teenager angetan: Brunos seelische Hauptnahrung sind Videokassetten alter Horrorfilme – das Einzige, was auf der Insel noch im Überfluss vorhanden ist. Bruno macht sich zum besten Kenner der miesesten Horrorfilme und bricht auf zum Filmfestival in die namenlose Hauptstadt. Die Frage ist: Frisst er den Filmdreck nur in sich hinein – oder lebt er selbst schon in den Horrorfilmen? Wer auch immer ihm unterwegs begegnet, wirkt jedenfalls wie ein Filmzombie.

Sascha Macht lässt Rebellen, Terroristen, Soldaten, Milizen auf der Insel marodieren, deren staatliche Ordnung längst zerfallen ist. Intellektuell begnügt er sich damit, seinen Roman mit den vergammelten Überresten ausgedienter Gesellschaftsmodelle und verbrauchter Ideologien auszustaffieren. Mehr Aufwand an Fantasie treibt er nicht. Mit seinem lethargischen Helden hantelt sich der Roman stockend von Einfall zu Einfall. Macht scheint das Genre Dystopie vor allem als Lizenz für haltlose Spintisierereien zu begreifen – ein matter Versuch, sich ganz arg anarchisch und wüst zu gebärden.

Wie matt Macht ist, erkennt man erst, wenn man dessen Anfängerwerkchen mit dem beunruhigend brillanten, schwer ausdeutbaren neuen Roman „Satin Island“ des britischen Avantgardekünstlers und Experimentalautors Tom McCarthy vergleicht. McCarthy ist ein mit allen Wassern der französischen Literaturtheorie gewaschener Kulturdiagnostiker, zudem Generalsekretär des von ihm gegründeten semi-fiktiven Avantgardenetzwerks International Necronautical Society.

Darüber hinaus ist er ein selbstironischer, smarter und eleganter Erzähler – bei aller Vorliebe für Konzepte, Strukturen und Normensubversion und allem prinzipiellen Spott für die in Schreibseminaren antrainierte Mainstreamprosa altmodischer Autoren, die noch an realistischen Plots, Figurenpsychologie und Dramaturgie herumwerkeln.

„Satin Island“, McCarthys vierter Roman binnen eines Jahrzehnts, hat sich nichts Geringeres vorgenommen als dies: unsere Epoche auf den Punkt zu bringen, deren zugrundeliegende Codes zu knacken und das Zeitalter in toto in einem Großen Bericht zu definieren. Als Autor dieses Großen Berichts ist McCarthys Romanheld U. beauftragt, der hausinterne Anthropologe eines weltumspannenden Unternehmens, das andere Firmen beim Kontextualisieren ihrer Produkte sowie Städte in Sachen Branding und Rebranding berät und Regierungen dabei hilft, das passende Narrativ für ihre politischen Agenden zu finden. Kurz: Die Firma handelt mit Narrativen, die mithilfe von Zukunftsszenarien für die Gegenwart plausibilisiert werden.

Im Keller zappt sich unterdessen U. auf den Spuren seines Meisters, des Ethnologen Lévi-Strauss, und auf der Suche nach verborgenen unveränderlichen Mustern durch die abseitigsten Phänomene. Er legt Dossiers an über nigerianische Verkehrsstaus und Abstürze von Fallschirmspringern, über Haiattacken, Ölkatastrophen auf Bohrinseln und die Rhetorik von Spam-Mails. Doch der Große Bericht, der die geheimen Strukturen hinter all dem offenbaren soll, erweist sich als nicht darstellbar.

Auch in „Satin Island“ spielt eine Müllinsel eine wichtige metaphorische Rolle: Staten Island, die nun stillgelegte, renaturierte einstige Müllkippe New Yorks, das Negativ zur mächtigen Weltmetropole, „das Überlaufventil, der dreckige, verheimlichte Blinddarm, ohne den der Hauptkörper nicht funktionieren könnte“.

Mal abgesehen davon, dass es dem Vergleich mit dem Blinddarm ein wenig an physiologischer Stichhaltigkeit gebricht, figuriert Staten Island für U. als Nicht-Ort, „wo alles, selbst unsere Verbrechen, wegkompostiert wurden“, als Endlagerstätte aller Kultur, als das reine, bedeutungslose Nichts. Es lohnt nicht, die Müllinsel zu betreten.

„Satin Island“ ist ein Buch aus Büchern. Es enthält, wie Tom McCarthy vergnügt einräumt, „hunderte von Anleihen, Echos, Remixen und direkten Wiedergaben“. Mag der Leser sich selbst auf die Suche nach den Quellen machen. Die Apokalypse kann warten.