Phönix, Drache und die gemeine Honigbiene

Peter Iwaniewicz in FALTER 11/2012 vom 14.03.2012 (S. 42)

Biologie: Josef H. Reichholf und Ralph Dutli führen die Verbindung von Natur- und Kulturgeschichte vor

Solange Josef H. Reichholf als Leiter der Ornithologie der Zoologischen Staatssammlung in München tätig war, veröffentlichte er jedes Jahr nur ein neues Buch, in dem er ebenso belesen wie streitbar heikle Themenfelder des Natur- und Klimaschutzes sowie der menschlichen Evolutionsgeschichte aufgriff. 2010 legte er mit Erreichen des 65. Lebensjahres diese Funktion zurück, um dauerhaft in den Unruhestand zu treten. Seitdem sind bereits vier neue Bücher von ihm erschienen, das fünfte kommt jetzt Anfang April heraus.

Wie alle guten Biologen betrachtet Reichholf die Natur nur dazu im Detail, um Erkenntnisse über das Gefüge der ganzen Welt zu erhalten. So auch in seinem neuen Werk "Einhorn, Phönix, Drache. Woher unsere Fabeltiere kommen", das sich mit diesen und anderen Fabeltieren beschäftigt. Solch ein Thema verleitet geradezu, die Leser mit einem Sammelsurium von kryptozoologischen Anekdoten, mehr oder weniger gut begründeten Spekulationen und halbgebildeten Textauszügen aus der griechisch-römischen Literatur zu bedienen.

Phönix aus der Asche

Doch Reichholf gelingt es mit dem Röntgenblick eines Naturwissenschaftlers vom ersten Kapitel an, die Naturgeschichte jener Tiere zu rekonstruieren, von denen mehr Mythen als Fakten überliefert sind. Es ist eine wirkliche Freude, seinen Gedanken und seiner Methode zu folgen.

Zuerst werden die bestehenden Mythen ausgebreitet (der Flammenvogel Phönix erscheint alle hundert Jahre in Ägypten), auf das Wesentliche reduziert (er verbrennt in der aufgehenden Sonne und wird aus seiner Asche wiedergeboren), der Herkunftsort des Tiers eingeschränkt (tropisches Afrika) und ökologische Erklärungen für diese Mythenbildung gesucht.

So fügt sich wie bei einem Puzzle Teil um Teil zu einem sinnvollen Bild zusammen: In großen Zyklen von 50 bis 100 Jahren treten sogenannte Super-El-Niño-Jahre auf, die in Zentralafrika, den normalen Brutorten der Flamingos, zu extremen Niederschlägen führen. Die Vögel wandern nordwärts und erscheinen plötzlich in Ägypten, wo sie in den heißen, flachen Salzseen Nahrung finden.

In der flirrend heißen Luft scheinen die roten Vögel zu brennen, und die Schlammnester, auf denen sie brüten, zerfallen nach dem Austrocknen zu grauer "Asche". Nach dem Abflug des frischgeschlüpften Nachwuchses bleiben nur die Skelette toter Altvögel zurück. Die altgriechischen Schriften über die Erzählungen der ägyptischen Bauern wurden in der Renaissance von christlichen Mönchen wiederentdeckt und zu einer Allegorie der Auferstehung Jesu umgedeutet, die sich in der Redewendung "wie ein Phönix aus der Asche" erhalten hat.

Kulturökologische Detektivarbeit

Noch schöner liest sich Reichholfs kulturökologische Detektivarbeit zum Drachenmythos. Auch hier zerlegt er mit seinem scharfen, analytischen Skalpell die scheinbar naheliegende These von überlebenden Dinosauriern oder Riesenreptilien und legt unter Einbeziehung von mittelalterlicher Klimageschichte, Völkerwanderungen und asiatischer Goldschmiedekunst eine verblüffende neue These ganz ohne reales Tier vor. Im Nachhinein erscheint die Lösung so plausibel, dass man sich, so wie jemand, dem gerade die Auflösung eines Zaubertricks verraten wurde, fragt, wieso das überhaupt je ein Rätsel gewesen sein konnte.

Aber die wahren Probleme der Forschung liegen im Tunnelblick der Disziplinarität. Reichholf weiß darum und schreibt in seinem Schlusssatz: "Kultur und Kulturgeschichte lassen sich nicht so kategorisch von Natur und Naturgeschichte trennen, wie das aufgrund der herkömmlichen (universitären) ,Fächertrennung' den Anschein erweckt. Insofern bilden die Fabelwesen auch eine fabelhafte Brücke." Und sie bieten ein großes Lesevergnügen!

Poetische Naturgeschichte

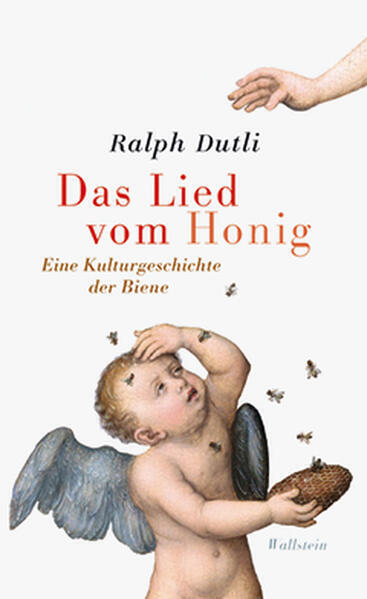

Einen anderen, viel poetischeren Blick auf die Kulturgeschichte eines Tieres, der Biene, wirft der Romanist und Schriftsteller Ralph Dutli (geb. 1954). Bekannt wurde er als Herausgeber und Übersetzer der Werke des russisch-jüdischen Dichters Ossip Mandelstam. Auch wenn ein französischer Parlamentarier vor drei Jahren den Vorschlag machte, die Honigbiene in die Unesco-Liste des Weltkulturerbes aufnehmen zu lassen, überrascht eine solche Grenzüberschreitung und macht neugierig auf den Zugang eines Kulturwissenschaftlers zu einem scheinbar rein zoologischen Thema.

Dutlis Sprache wirkt im Vergleich zu den sachorientierten Texten Josef H. Reichholfs wie ein Loire-Schloss neben einer Almhütte. Und auch seine biologischen Hausaufgaben zum Leben der Bienen, der neben den Seidenspinnern einzigen Haustiere unter den Insekten, hat der Schweizer Autor gut gemacht. Gerade durch seinen laienhaften Zugang konzentriert er sich auf die wichtigsten Details und langweilt den Leser nicht mit bienenkundlichen Fachfragen. Der Großteil des Buchs ist daher dem "Lied der Biene" gewidmet, also jenem Gebiet, in dem Bienen Teil der menschlichen Kultur geworden sind.

Unglaublich belesen, zeigt Dutli, in welche Gebiete unserer Hoch- und Alltagskultur diese Honigproduzenten Eingang gefunden haben: als fügsame Darstellerinnen für Mythen und Märchen, in der Satire wie im Comic. Sie wurden zu Ikonen des Matriarchats gemacht, in Bernard Mandevilles "Bienenfabel" von 1705 als Apologie des Frühkapitalismus etabliert und landeten als Teil von Kunstaktionen auf den Dächern des Frankfurter Museums für moderne Kunst sowie der Wiener Staatsoper.

Im Anhang findet sich eine feine Anthologie der Bienengedichte von Martial über Pablo Neruda bis Ingeborg Bachmann. Ein Muss für alle, die schon einmal einen Löffel Honig gegessen haben!