Cranach, hilf!

Klaus Kastberger in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 8)

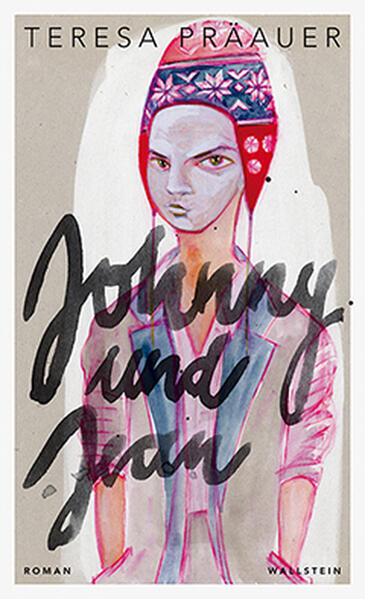

"Johnny und Jean": Die heimische Erzählerin und Künstlerin Teresa Präauer hat einen Kunststudenten-Roman geschrieben

Wie Pippi Langstrumpf ins Taka-Tuka-Land fuhr die junge Autorin Teresa Präauer mit ihrem Erstling in die österreichische Literatur. Das mit dem aspekte-Literaturpreis ausgezeichnete Buch "Für den Herrscher aus Übersee" (2012) war ein frecher Genre-Mix, in dem die Kinder mit ihren Fantasiewelten über die Erwachsenen triumphierten. Die Erzählerin kurvte in dem Text wie eine Fliegerin über ein weitgehend undefiniertes Land. Dem ungewöhnlichen Fluggerät, auf dem sie ihre erzählerischen Kunststücke aufführte, vertraute sich die Leserschaft trotzdem gerne an.

Im neuen Buch der Autorin, im Untertitel schlicht als Roman bezeichnet, geht es zwar immer noch recht flott, aber im Vergleich zum Erstling doch bedeutend gemächlicher und auch erzählerisch etwas weniger mutig zu. Die beiden Hauptfiguren, Johnny und Jean, sind keine Kinder mehr, sondern halbe Erwachsene.

Sie leben als Kunststudenten in einer großen Stadt, man könnte meinen in Wien, und führen ein Leben, wie man es von Kunststudenten kennt, die aus der Provinz nach Wien gekommen sind. Vielleicht kennt man diese Lebensform auch zu gut. Jedenfalls will einem "Johnny und Jean" über weite Strecken wie purer Realismus erscheinen. Aufkommende und existenziell erlebte Debatten über Kunst und Künstler finden sich in dem Buch ebenso abgebildet wie zahlreiche Arten, wie man aus diesen Diskussionen und der aufkeimenden eigenen künstlerischen Arbeit den nötigen Distinktionsgewinn schlägt.

Johnny und Jean sind denkbar unterschiedliche Charaktere. Sie kennen sich aus dem Schwimmbad ihrer Heimatstadt. (Über diese Betonbecken, die in den 70er-Jahren in wasserfernen Gebieten Österreichs überall in den Boden gewachsen sind, sollte irgendwer irgendwann vielleicht einmal ein eigenes Buch schreiben.) Johnny war der Draufgänger, der stets vom höchsten Turm gesprungen ist, Jean der Feigling, der schon beim Drei-Meter-Brett überlegen musste.

Auf der Kunstakademie treffen die beiden wieder aufeinander. Johnny ist der Jungstar der Szene, seine ungewöhnlichen Ideen (und sein junger Körper) sorgen für erste Aufmerksamkeit bei Galerien (und Galeristinnen). Jedes von Johnnys Kunstwerken ist anders, und manchmal steht anstelle des Werkes auch nur die pure Aktion.

Einmal verbarrikadiert sich der junge Mann in seiner Wohnung, und die eingeladenen Gäste bahnen sich zu ihm ihren Weg durch einen Haufen von Gerümpel. Jean dagegen ist zurückhaltend und schüchtern. Einmal wirft ihm seine Lehrerin beim Aktzeichnen "Genitalpanik" vor, ansonsten kennt seine Kunst nur ein einziges Motiv: Fische.

Vielfach ist, was Teresa Präauer über Johnny und Jean erzählt, mit den wirklichen Wirklichkeiten der österreichischen Kunstszene verbunden. Die "Genitalpanik" kommt bekanntlich von Valie Export, und das Zustellen des Raumes findet sich zum Beispiel bei der Gruppe gelitin. Mehr noch, als dass Kunst gemacht wird, wird in "Johnny und Jean" über Kunst geredet. Als Referenzwerk für alles, was auch nur im Entferntesten mit Materialverwendung zu tun hat, dient dem ungestümen Nachwuchs der sogenannte "Doerner" – ein Buch, das ursprünglich aus dem Jahr 1921 stammt und auf der Akademie anscheinend bis heute beliebt ist.

Oft geht es in den Kunstdebatten auch nur darum, zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Namen zu nennen. "Der Name Zeppl-Sperl hat mir schon immer gefallen", heißt es an einer Stelle. Anderswo ist mehr oder weniger beiläufig von Cy Twombly, Alex Katz, Hockney, Koons, Lassnig und Beuys die Rede. In einer Installation von Pipilotti Rist, die in einem Museum einen abgeschiedenen Raum bildet, kommt Jean nach langem, zögerlichem Anlauf doch noch zu seiner ersten Frau. Im Zweifelsfall ist es besser, auf Bewährtes zu vertrauen. "Wenn nichts mehr hilft, hilft Cranach" – dieser Satz zieht sich wie ein roter Faden durch das Buch.

Wenn man den Text zu Ende gelesen hat, fragt man sich: Was war das jetzt? Erinnerungsprosa? Künstlerroman? Fingerübung? Für Präauer vielleicht auch nur eine Phase des Übergangs zu einer ganz anderen Art des Schreibens.