Porno, Beat und Patriarchat

Matthias Dusini in FALTER 12/2015 vom 18.03.2015 (S. 28)

Für die meisten war Ernest Borneman nur der Sexonkel der Nation. Zum 100. Geburtstag beleuchtet eine ausgezeichnete Biografie die vielen Leben des Jazzkritikers, Filmemachers und TV-Pioniers

Am Pfingstsonntag, dem 4. Juni 1995, setzte Ernest Borneman seinem Leben mit einer tödlichen Mischung aus Alkohol und Tabletten ein Ende. In den Wochen davor war sein 80. Geburtstag noch groß gefeiert worden. Die unglückliche Liebe zu seiner um 42 Jahre jüngeren Freundin Sigrid Standow sei das Motiv der Tat gewesen, hatte Borneman Journalisten wissen lassen. Er sprach von sexueller Hörigkeit, der er nur durch Suizid entkommen könne. Der bekannteste deutschsprachige Sexualwissenschaftler war stets für freie Liebe eingetreten – und starb einen romantischen Liebestod. Bild und News breiteten die Details genüsslich aus. „Junge Geliebte lief weg. Sex-Papst Professor Dr. Borneman vergiftet sich” lautete eine Schlagzeile.

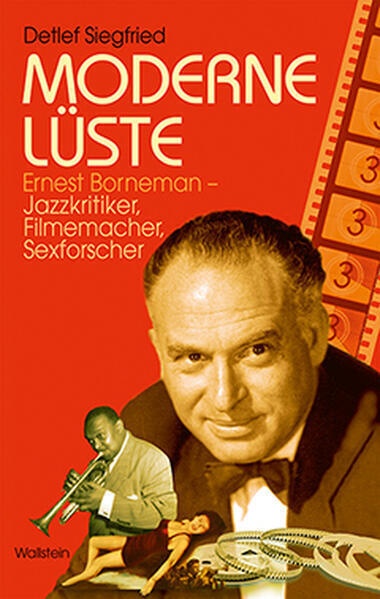

20 Jahre nach dem Tod und 100 Jahre nach der Geburt am 12. April 1915 ist Ernest Borneman weitgehend in Vergessenheit geraten, was sich durch eine ausgezeichnete Biografie des deutschen Historikers Detlef Siegfried ändern könnte. Siegfried entwirft das Bild eines schillernden Multitalents, das im Jazz, im Film und in der Geschichte der Sexualität Erstaunliches geleistet hat. Der Exilant und Sozialist Borneman hatte viele Leben.

Das Auge, das Ohr und der Körper fügen sich zu einem Programm der „modernen Lüste” (so der Buchtitel), das Kunst mit Populärkultur und politisches Engagement mit Hedonismus verbindet. „Borneman war tief verwurzelt in der Sinnenwelt des 20. Jahrhunderts”, schreibt Siegfried. „Er bemühte sich, diese zu verstehen und aus einer bestimmten Position heraus zu gestalten.”

Ältere Jahrgänge erinnern sich an Bornemans einnehmende Stimme aus der Sex-Hotline von Ö3, zu dessen Team auch die aktuelle Krone-Sexologin Gerti Senger gehörte. Gemeinsam mit seiner Frau Eva Geisel (1912–1987), einer Übersetzerin und PR-Managerin, wohnte er seit 1970 auf einem Bauernhof im oberösterreichischen Scharten.

Der Sexonkel der Nation tanzte auf mehreren Hochzeiten, schrieb für das Schmuddelblatt Neue Revue und die linksradikale konkret. In den 1970er- und 80er-Jahren war Borneman, der sich den Fotografen zu Hause in lässiger Jeanslatzhose präsentierte, Dauergast in Talkshows. Seine Thesen zur sexuellen Befreiung und Pornografie entfachten den Volkszorn.

Doch auch in der eigenen Zunft war Borneman umstritten. Er verteidigte die sexuellen Gefühle von Kindern für Erwachsene, was als Freibrief für Pädophile verstanden werden konnte. Menschen mit Beziehungsproblemen gab er den Rat: „Trennen Sie sich doch einfach!” Sein Kollege Volkmar Sigusch nannte ihn den „Ratschläger”. „Er wollte provozieren”, sagt sein Sohn Stephen Borneman.

In den Augen seiner Gegner war Borneman ein egomanischer Schwindler, der eine akademische Laufbahn vortäuschte. So behauptete er, in Cambridge studiert zu haben und ein Schüler des berühmten Ethnologen Bronisław Malinowski gewesen zu sein. Für die Frauenbewegung war der Verfasser von Bestsellern wie „Das Patriarchat” sowieso ein rotes Tuch. Er sah sich als Feminist, wurde aber als linker Patriarch empfunden, als Herrenhandtasche inmitten von Batikblusen. Der geniale Ungustl liebte den großen Auftritt.

Was der Biograf nach gründlichem Studium der Archive an Fakten zusammengetragen hat, rechtfertigt einen milden Blick auf die menschlichen Abgründe. Bornemans Praxis der Tarnens und Täuschens sei eine Überlebensstrategie gewesen, erläutert Detlef Siegfried: „Es war die Haltung gegenüber einer Welt, die sich in großen Teilen als feindlich erwies.” Ernest wächst in einer bürgerlichen Berliner Familie auf, besucht die reformpädagogische Karl-Marx-Schule. Beim Schauspielern im Schultheater lernt er Bertolt Brecht kennen. Kurz vor der Matura kommt Ernest im Sommer 1933 mit einem Kindertransport nach London.

Hier beginnt er Literatur zu schreiben. „The Face on the Cutting Room”, ein raffiniert gebauter Kriminalroman, kommt bei der Kritik und der Leserschaft gleichermaßen gut an. Ein Treffen mit seinem Hero Brecht, der ebenfalls aus Deutschland geflüchtet war, endet mit einem Eklat. Zum Ärger des Hausherren vergleicht ihn der Jungspund mit Ernest Hemingway. „Hemingway! Unmöglich! Raus!”

Borneman ist mit den Revolutionären der „Dritten Welt” befreundet, die zum Sprung an die Spitze der postkolonialen Staaten Afrikas und Lateinamerikas ansetzen. Er wohnt in der Wohngemeinschaft Hermitage mit C.L.R. James zusammen, einem Historiker und politischen Aktivisten aus Trinidad. Mit Jomo Kenyatta, dem späteren Präsidenten Kenias, diskutieren die jungen Intellektuellen über Trotzkismus und Stalinismus.

Ernest ist Kommunist und hat eine jüdische Mutter, da ist an eine Rückkehr nach Nazi-Deutschland nicht zu denken. Für Borneman ist das Exil nicht nur Flucht, sondern auch eine Möglichkeit, sich auf eigene Beine zu stellen. Bereits als Teenager war er über einen Verwandten, den Musikethnologen Erich von Hornbostel, mit Jazz in Berührung gekommen. In London beginnt der Autodidakt, über afroamerikanische Musiktraditionen zu schreiben und Radiobeiträge zu gestalten. Das Recherchematerial trägt er zu einer „History of American Negro Music” zusammen, die nie veröffentlicht wird.

In den 1940er-Jahren wird Borneman zu einem der wichtigen Jazzkritiker und entwickelt originelle Thesen über die Geschichte schwarzer Musik. Er hat ein vielschichtiges, nicht auf Formen beschränktes Musikverständnis, interessiert sich für das Tanzen, die Kleidung und den Slang der Community, eine Vorwegnahme der Thesen der Cultural Studies. Wenn heute über Hip-Hop als eine „kulturelle Praxis” gesprochen wird, die Kleidercodes, Graffiti, Breakdance und Rap umfasst, dann hat das bereits Borneman am Beispiel des Jazz beschrieben.

Nach dem Krieg wird Borneman den Musikern des Modern Jazz vorwerfen, sie hätten aus einer emanzipatorischen Tanzmusik eine akademische Kunstmusik gemacht, die sich von ihrem Ursprung in der afrikanischen Diaspora entfremdete. „Musik wurde von der Sozialstruktur der Gesellschaft geformt und nicht von ihrer rassischen Struktur”, hält Borneman den Ästheten der Black Music entgegen.

Wer hätte damals gedacht, was noch kommen würde. Anfang der 1950er-Jahre dürfen in Großbritannien, wo die Bornemans leben, endlich wieder auch ausländische Musiker auftreten. 22 Jahre lang gab es ein Verbot von Liveauftritten amerikanischer Bands, um den nationalen Musikmarkt zu schützen. Nun sind die Schleusen offen. Aus dem Blues-Revival, dem jazzbeeinflussten Skiffle und dem Rock 'n' Roll wird das Swinging London herauswachsen.

Auch wenn Borneman den Kommerz der neuen Welle ablehnt, schätzt er deren rebellisches Potenzial. Nach Jahren des künstlerisch wertvollen Cool Jazz gibt der Rock 'n' Roll der Jugend den tanzbaren Beat zurück. „Die Überspitzung, mit der die Kids heute dem Vorschlaghammer-Beat des Rock n Roll zujubeln, ist das direkte Resultat der beatlosen Jahre”, analysierte Borneman.

Auch im Film macht Borneman Karriere. Im Jahr 1940 wird er als feindlicher Ausländer von den britischen Behörden interniert und in ein kanadisches Lager verfrachtet. Nach seiner Entlassung beginnt er eine Karriere beim National Film Board of Canada. Bei der staatlichen Filmbehörde fängt er als Drehbuchschreiber an, dreht dann ethnologische Filme über das Leben der Ureinwohner. Borneman ist ein ästhetisch überaus reflektierter Kulturproduzent, der in seinen Texten und Filmen an die sachliche Montageästhetik der Avantgarde anknüpft. Die linken Filmer der neu gegründeten Institution machen aus ihrer Sympathie für die Sowjetunion keinen Hehl, inszenieren die Arbeiterklasse im antifaschistischen Krieg gegen Deutschland. Borneman produziert Propagandafilme wie „Target Berlin” (1944), der den Weg eines Kampfbombers von der Fabrik bis zum Einsatz dokumentiert. Auch in dieser Phase seines Lebens wirkt Borneman ruhelos, von zahlreichen Ideen angetrieben, auch unfähig, sich in Hierarchien einzufügen.

Nach seiner Rückkehr aus dem Exil bekommt er von dem greisen Bundeskanzler Konrad Adenauer den Auftrag, eine neue Fernsehanstalt aufzubauen. Einen Tag bevor das Freie Fernsehen 1961 auf Sendung gehen soll, erklärt ein Gericht den Sender für verfassungswidrig. Ohne Borneman, aber mit vielen seiner Ideen über ein zeitgemäßes Fernsehen wird 1962 das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) entstehen. Dann erst beginnt die Arbeit an den großen Studien über die Geschichte der Sexualität.

Er schreibt weiterhin Romane, arbeitet als freier Filmer für den Regisseur Orson Welles in Rom und Nordafrika. Fotos zeigen den französischen Schriftsteller und Musiker Boris Vian und die afroamerikanische Choreografin Katherine Dunham nach dem Krieg in Paris auf Partys Bornemans. Kein Zweifel, er war einer von jenen, die Mitte des vergangenen Jahrhunderts die Welt veränderten.

„Er hat sich schwer damit getan, Kompromisse einzugehen”, erklärt Stephen Borneman. Der 68-jährige Jurist lebt nach vielen Jahren in Kanada und Großbritannien in Wien. Den elterlichen Bauernhof hat er nach dem Tod des Vaters verkauft. Im Bücherregal stehen dessen Romane neben den Werken von Bertolt Brecht.

Es fällt Stephen noch immer schwer, über den übermächtigen Vater zu sprechen. Zehn Jahre habe er gebraucht, um dessen medial inszenierten Tod zu verarbeiten. Ihm selbst hatte der Alte den Suizid noch als Ausdruck des freien Willens dargestellt und um eine leise Bestattung gebeten. „Er hat gesagt, er wolle nicht als Pflegefall enden.” Der notorische Selbstdarsteller wählte den lauten Knall. „Heute bin ich so weit, dass ich schätzen kann, was mein Vater geleistet hat”, sagt Stephen Borneman. Der Mensch ist vergessen, nun kann das Werk einer Ich-AG an den Abgründen des Jahrhunderts wiederentdeckt werden.