Und Schimmi ging zum Regenbogen

Klaus Nüchtern in FALTER 34/2016 vom 24.08.2016 (S. 27)

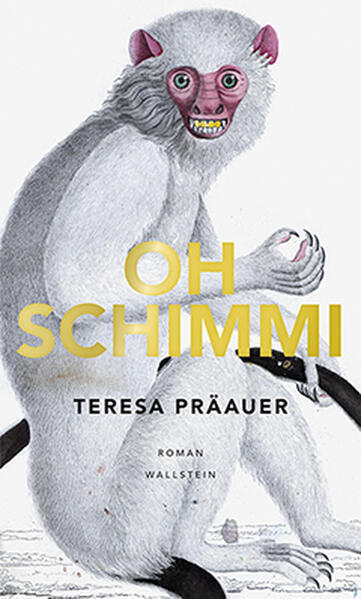

In ihrem Roman „Oh Schimmi“ macht Teresa Präauer ihren Helden zum Affen und sich Gedanken über die Geschlechter

Als sie im vorigen Jahr beim Bachmann-Wettbewerb einen Ausschnitt aus ihrem soeben erschienen Roman „Oh Schimmi“ vorlas, wurde Teresa Präauer für den Witz, den Anspielungsreichtum und die Lockerheit ihres Textes einhellig gelobt.

Jurorin Sandra Kegel etwa zeigte sich entzückt darüber, dass die Wendung „sich zum Affen machen“ hier in allen Facetten durchgespielt werde. Der Titelheld und Ich-Erzähler führt sich nämlich nicht nur ganz generell ziemlich daneben auf, sondern schlüpft im Finale tatsächlich in ein nicht sonderlich imposantes Affenkostüm „aus der Daktari-Zeit“, um endlich bei der angebeteten Nini, dieser „Schönheit des White Trash“, zu landen. Diese verweigert sich den affigen Avancen zwar beharrlich, was den aufdringlichen Möchtegern-Lover aber nicht anficht, weiß er doch: „[I]hr Nein meint ein Ja.“

Dass der englisch getaufte „Jimmy“ im Deutschen zu „Schimmi“ mutiert und so auch noch in die Nähe des bekannten „Tatort“-Kommissars gerät, ist Bestandteil der sprachlichen und performativen Selbstentblößung dieses fragwürdigen Helden und Erzählers: Je offenkundiger sich Jimmy/Schimmi in die angeblich stark behaarte Brust wirft und mit grausam schlechten rhymes als Rapper posiert, umso weniger kauft man ihm diese Attitüde ab.

Der Schauplatz des Begehrens wird definiert durch den abwesenden Vater, der Frau und Kind verlassen hat, und der ziemlich anwesenden Mutter, die mit ihrem Sohn dasselbe Apartment im 17. Stock eines Towers in einer nicht näher genannten internationalen Weltstadt bewohnt.

Die deutlich inzestuös gefärbte

Beziehung zur übergroßen Mutti mit „elendslangen Beinen“ und „einem festen Hintern“ steht schon der bloßen Imagination eines quasi aushäusig praktizierten „Sexualismus“ im Wege, hat sie dem Buben doch dessen Smartphone weggenommen, damit der damit keinen Schweinkram anstellt.Allem Anschein nach ist Schimmi ein ziemlich armes, wenn auch nicht notwendig harmloses Würschtl, hat er doch unterm Bett neben Marshmallows auch die kleine, mit einem neongrünen Springseil gefesselte Maguro versteckt, was gerade hierzulande unschöne Erinnerungen an einschlägige Kellerdramen weckt.

Der Marlboro-Mann-Macho-Mythos wird von der Autorin lustvoll auf die Schippe genommen, darüber hinaus aber auch noch mit anderen Machtdiskursen (etwa kolonialer Art) verknüpft. Die spielerische Dekonstruktion, die auf diese Weise in Gang gesetzt wird, funktioniert im Rahmen einer halbstündigen Lesung ohne Zweifel gut, nützt sich aber mit fortschreitender Lektüre etwas ab. Die zentralen Konstellationen werden im Laufe der Handlung eher ornamental variiert als entwickelt, eine Erzählung im konventionellen Sinne oder einen Spannungsplot gibt es nicht.

Mit anderen Worten: Auf der Langstrecke verliert der Roman seine Leichtfüßigkeit, was schließlich auch die Frage aufwirft, ob der hier betriebene Aufwand und ein etwaiger Erkenntnisgewinn in einem vertretbaren Verhältnis zueinander stehen. Der Witz von Kalauern, Kursivierungen und einer kolloquial korrumpierten Orthografie, der wir den Schlipp, den Schtripp, die Schtilettos und ein star spangled Schpinner verdanken (warum eigentlich nicht: „schpängelt“?), ist dann doch auch enden wollend.

Dass der erstaunlich eloquente Ich-Erzähler, dem auch Worte wie „Alleinstellungsmerkmal“, „Aircondition“ oder „Pulled Pork Sandwich“ klaglos über die Lippen gehen (bzw. aus der Feder fließen), den Unterschied zwischen „Kissalität“ und „Kirrelation“ zwar erklären, die Begriffe aber nicht korrekt aussprechen kann, hat vor allem darin seinen Grund, das Spiel mit dem Verniedlichungs- und Infantilisierungspotenzial des Vokals „i“, das uns schon die Ninni, die Zindi und das Fiffy Cola beschert hat, fortgesetzt werden soll.

Teresa Präauer ist eine fraglos sprachmächtige und intelligente Autorin. Die Ambition indes, die „Oh Schimmi“ in seiner Zusammenführung von Gender- und Kapitalismuskritik verfolgt, bleibt mehr angedeutet als überzeugend umgesetzt. Wiederholte Hinweise auf den „neoliberalistischen“ Diskurs und Rationalisierungsprozess ergeben noch keine überzeugende Polit-Parabel.