Der Dichter gehört gehört

Klaus Nüchtern in FALTER 31/2025 vom 30.07.2025 (S. 29)

London, 11. Juni 1965: Ein nicht mehr junger Herr mit Bundfaltenhose, weißem Hemd und Brille betritt die Bühne der ausverkauften Royal Albert Hall und rezitiert in seltsamem Deutsch: "schim schanflang war das wort schund das wort war bei flott." Nur wenige der 7000 Zuhörer werden die korrumpierte Version des ersten Verses aus dem Johannesevangelium erkannt haben; und erst recht wird den meisten entgangen sein, dass der Konsonantencluster "schtzngrmm" das deutsche Wort für "trench" meint -den "Schützengraben". Den Namen, der in der "ode auf N" seiner vokalen Verhackstückung unterzogen wird, aber dürfte unschwer zu identifizieren gewesen sein: "naaaaaaaaaaaa naaaaaaaaaaaa pooleon pooleon poleeeon pooleon".

In nicht einmal zwei Minuten hatte der Wiener Gymnasiallehrer das freilich auch unterm Einfluss stimmungshebender Substanzen stehende Publikum, das sich zur "International Poetry Incarnation" eingefunden hatte, am Wickel und den Stars aus den Reihen der Beat-Poeten -unter ihnen Allen Ginsberg - die Show gestohlen. "Der Österreicher Ernst Jandl", so erinnert sich der Dichter Alexis Lykiard, habe die Zuhörer in "ein Wolfsrudel" verwandelt. Die sinistre Seite von Jandls entfesselter Performance war ihm freilich auch nicht entgangen, habe sie doch "a Hitlerian aspect" aufgewiesen.

Hitlers Rede vom 15. März 1938 hatte der damals zwölfjährige Ernst als Ohrenzeuge erlebt. Sie hat ihn zu einem seiner bekanntesten Gedichte inspiriert. "wien : heldenplatz" war ein Jahr nach Jandls fulminantem Londoner Auftritt im Band "Laut und Luise" erschienen. Die belfernde Rhetorik des Diktators wird darin imitiert, überhöht und parodistisch bloßgestellt, zugleich die erotisierte Hingabe der Massen an den "Führer" aufs Korn genommen: "balzerig würmelte es im männechensee /und den weibern ward so pfingstig ums heil /zumahn: wenn ein knie-ender sie hirschelte."

Gegen den Katholizismus seiner tiefgläubigen und frühverstorbenen Mutter hat sich Jandl zeitlebens mit blasphemischer Verve aufgelehnt. Aus der Kirche ist er dennoch so wenig ausgetreten wie aus der SPÖ. Der ans Kreuz der eigenen Kreatürlichkeit genagelte Mensch aber blieb sein Leib-und-Magen-Sujet, das er mit geradezu selbstdenunziatorischem Furor zu variieren und ins geradezu Unerträgliche zu steigern wusste - wie das vergleichsweise epische Gedicht "älterndes paar. ein oratorium" aus dem Band "idyllen" (1989) belegt.

Drei Mängel, so bekannte Jandl, hätten ihn in seiner Jugend besonders geplagt: "die Größe meines Kopfumfanges (Hutnummer 60), die Kürze meines Gliedes und das Fehlen jeglicher Weltanschauung". Zugleich hat er die eigene Dichtung als physischen Akt begriffen, diese buchstäblich verkörpert. "Das Öffnen und Schließen des Mundes" betiteln sich Jandls Frankfurter Poetikvorlesungen von 1985. "Das Gedicht", heißt es darin, "sagt etwas, und es stellt es zugleich hörbar und sichtbar dar."

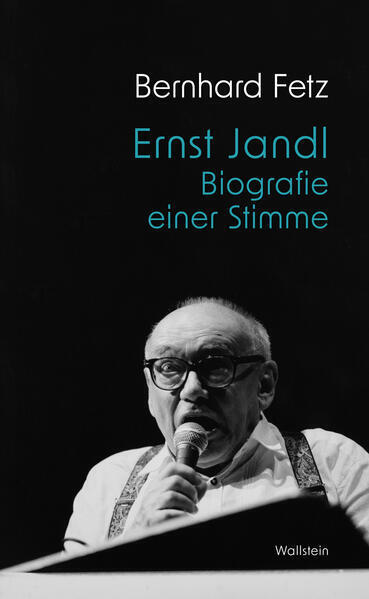

Es sei, so schreibt Bernhard Fetz, Germanist und Leiter des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek, in seinem punktgenau zum 100. Geburtstag erschienenen Essay, "unmöglich, sich von Ernst Jandl ein Bild zu machen, ohne seine Stimme im Ohr zu haben". Eine Stimme, über die der von Depression und Krankheit Drangsalierte stets souverän verfügte und die ihm als "Ermächtigungsorgan" (Fetz) diente, um die Zumutungen von Sozialisationsinstanzen wie Familie, Schule, Staat und Religion zurückzuweisen, dem Gebrüll auf den Kasernenhöfen und Heldenplätzen Paroli zu bieten.

Es ist eine Arena akustischer Konfrontation, in der sich der Dichter seinen Gegnern stellt -mit dem Risiko, sich diesen anzuverwandeln. Das Aufbegehren gegen Autorität kann selbst autoritäre Züge annehmen. Sein Schweizer Kollege Jürg Laederach meinte einmal, Ernst Jandl sei "der einzige Mensch der Welt, der einen Witz überzeugend im Befehlston erzählen kann".

Laederach teilte Jandls Passion für den Jazz, beherrschte im Unterschied zu diesem, der "lieber ein saxophon" gespielt hätte, statt Verszeilen zu schinden, das genannte Instrument aber tatsächlich. Der Leider-nein-Jazzer Jandl, dessen Plattensammlung 1200 LPs und 700 CDs umfasste, kompensierte diesen Mangel durch Kooperation mit Musikern der NDR Bigband oder des Vienna Art Orchestra (VAO). Er sorgte für Sternstunden im heiklen Genre "Jazz und Lyrik", obwohl VAO-Leader Mathias Rüegg ihm, der seine eigenen Lesungen zuhause mit Metronom und Kassettenrekorder einzuüben pflegte, Rhythmusgefühl rundheraus absprach.

Der Posau-und Komponist Christian Muthspiel hat noch zu dessen Lebzeiten mit Ernst Jandl zusammengearbeitet und soeben die Doppel-CD "Vom Jandln zum Ernst" vorgelegt, um dessen Werk "dem Vergessenwerden zu entreißen".

Von dieser so großspurigen wie unsinnigen Bemerkung im Booklet abgesehen hätte Jandl die klingende Hommage gewiss zu schätzen gewusst. "glawaraaaaaaaaa", ertönt das Instrument seiner Stimme im Lautgedicht "im reich der toten", und die Mitglieder des Orjazztra Vienna antworten mit den ihrigen, kontrastieren das lakonisch-elegische "hier ist es kalt" mit einem Schuss jandljazziger Euphorie: "ja ja jazz yes jazz jesus".