Monster, Woman Power und Selbstporträts

Kirstin Breitenfellner in FALTER 37/2019 vom 11.09.2019 (S. 31)

Zum 100. Geburtstag von Maria Lassnig zeigt die Albertina eine eindrucksvolle Schau mit Gemälden

Maria Lassnig war eine Titanin. Dazu passt, dass man beim Betreten der Schau „Maria Lassnig. Ways of Being“ direkt auf das Gemälde „Atlas“ zugeht. Der griechische Gott steht mit beiden Beinen im Meer und stützt mit seinem muskulösen Rücken und über den Kopf erhobenen Händen einen gewaltigen Felsvorsprung ab.

Landschaften sind alles andere als typisch für die Kärntner Künstlerin, die seit den 1940er-Jahren Körper- und Gefühlsempfindungen in den Mittelpunkt ihres Schaffens gestellt hatte. Wenig überraschend ist die brachiale Körperlichkeit, die aus dem 1985 entstandenen Gemälde spricht. Der Riese, der in der Mythologie das Himmelsgewölbe trägt, scheint mit der steinigen Landschaft zu verwachsen.

Maria Lassnig, geboren am 8. September 1919 in Kappel am Krappfeld, lehrte damals bereits seit fünf Jahren als erste Professorin für Malerei im deutschsprachigen Raum an der Wiener Angewandten, berufen von der ersten Wissenschaftsministerin der Zweiten Republik, Hertha Firnberg.

An einer zweiten Wand, neben der Biografie Lassnigs, hängt ein kleinformatiges „Selbstporträt expressiv“ von 1945, das die damals 26-Jährige nach einer Zugfahrt von Wien ins heimatliche Klagenfurt malte und das ihre souveräne Frühreife demonstriert. Der Zug war bombardiert worden, die letzten 40 Kilometer hatte Lassnig, die zu ihrer Bewerbung an der Akademie der bildenden Künste in Wien im Jahr 1940 mit dem Fahrrad angereist war, zu Fuß zurücklegen müssen.

Erst nach Kriegsende konnte die Künstlerin beginnen, die Geschichte der Moderne nachzuvollziehen. Auf internationale Anerkennung musste die Pionierin der Körperkunst der 1970er-Jahre bis ins hohe Alter warten. 2013, ein Jahr vor ihrem Tod, erhielt sie den Goldenen Löwen der Biennale von Venedig für ihr Lebenswerk.

Das entbehrungsreiche Leben, das sie aus der Kärntner Provinz über Wien, Paris, Berlin und New York und 1980 zurück nach Wien führte, widmete sie ohne Wenn und Aber der Kunst. Trotz zahlreicher Liebesbeziehungen, unter anderem mit renommierten Künstlern wie Arnulf Rainer oder Oswald Wiener, entschied sie sich zeitlebens bewusst gegen Ehe und Familie. Die Verzögerung ihrer Karriere lässt sich aber nicht nur den patriarchalischen Strukturen des Kunstbetriebs der Nachkriegszeit zuschreiben, sie resultiert auch aus ihrer Persönlichkeitsstruktur.

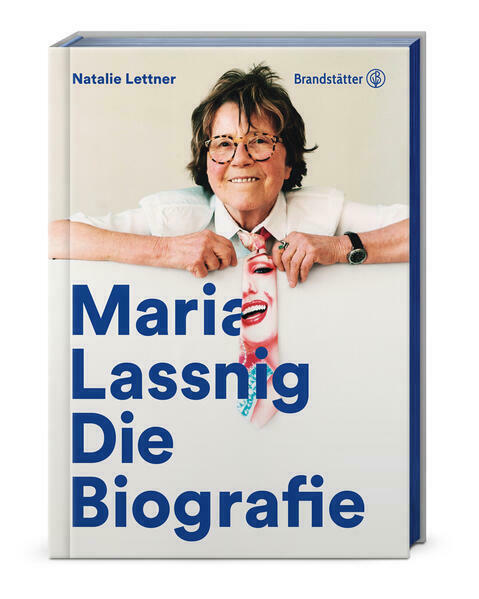

Lassnig war ehrlich bis zur Selbstentblößung, unfähig zu Diplomatie und Selbstmarketing und kompromisslos gegenüber sogenannten Marktbedürfnissen. Vor dem Erfolg lief sie regelrecht davon, wie Natalie Lettner in ihrer formidablen Biografie von 2017 überzeugend darlegt. Gerade Lassnigs Weigerung, sich zu wiederholen, führte zu einer beispiellosen Vielseitigkeit ihres Werks, dem sie selbst in den letzten Lebensjahrzehnten noch neue Impulse verleihen konnte.

Auch in den Metropolen zurückgezogen lebend, machte sich die hochsensible, geräusch- und geruchsempfindliche Künstlerin selbst zum Objekt oder vielmehr ihre Wahrnehmungen. „Strichmanderln“ nannte sie in den 1940er-Jahren erste introspektive Arbeiten, ab 1948 sprach Lassnig von „Knödelbildern“. Selbstbezogen, aber nicht eitel, richtete sie einen schonungslosen Blick auf den eigenen Körper: analytisch und realistisch zugleich, mit dem Ziel, das Unsichtbare sichtbar zu machen.

Dieses Wechselspiel zwischen Innen- und Außensicht ergebe Monströses, schrieb sie einmal. Ein Beispiel dafür stellt ihr „Selbstporträt als Tier“ von 1963 dar, das derzeit in der Albertina zu sehen ist. Es zeigt ein naiv staunendes und ein in sich selbst gekehrtes Wesen zwischen Hund und Hase in Rosa- und Rottönen – Körper gewordene Empfindung.

Die von der Lassnig als „drastisch“ bezeichneten Gemälde kamen beim Publikum besser an. So etwa „Woman Power“ (1979), das dritte Gemälde im Eingangsbereich, nach dem „Ways of Being“ chronologisch durch Lassnigs Werk führt. Darin stampft eine an King Kong gemahnende Nackte mit den Zügen Maria Lassnigs durch die Wolkenkratzer von Manhattan.

Da sie meinte, dass dieses Bild ohne Körperbewusstsein entstanden sei, ärgerte sich Lassnig über seinen Erfolg. Es sei „schon ein bisschen Sinnbild des Feminismus“, das heißt zu plakativ, mäkelte sie später. Den Anklage- und Leidensgestus mancher dezidiert feministischer Kunst bewusst meidend, hatte sie keine Angst vor Ironie und Humor. Sie blieb jugendlich agil bis ins hohe Alter und erhielt sich bis zum Schluss ihre Fähigkeit zur Selbstkritik.

Der „fast ordinären Deutlichkeit“ mancher Selbstporträts stand sie ambivalent gegenüber. Dazu gehören bereits ikonische Bilder, die ebenfalls in der Albertina hängen, wie „Illusion von der versäumten Mutterschaft“ (1998) oder „Illusion von den versäumten Heiraten“ (1997). Auf dem einen stopft die alternde Lassnig ein weißes Wesen zurück in ihre Scheide, auf dem anderen hält sie einen ehemaligen Liebhaber wie einen Säugling im Schoß. Oder „Mit einem Tiger schlafen“ (1975), auf dem die nackte Künstlerin von einer Raubkatze überwältigt wird, und „Du oder ich“ (2005), das sie auf einem Stuhl sitzend mit alternden Schamlippen zeigt, eine Pistole auf den Betrachter und eine auf sich selbst gerichtet.

„Maria Lassnig. Ways of Being“ entstand in Kooperation mit dem Stedelijk Museum Amsterdam, wo im Frühjahr mit 250 Gemälden die bislang größte Retrospektive zu sehen war. Vermutlich braucht man mehrere Tage, um eine solche Anzahl von Bildern zu verarbeiten. Schon die 78 Wiener Exponate lassen eine Überfülle an Eindrücken zurück.

Neben den zuvor erwähnten Ikonen ihres Werks trifft man auch auf Überraschendes wie „Fernsehkind“ (1987). In New York hatte sich Lassnig ihr erstes TV-Gerät zugelegt, von dem sie nicht mehr loskam. Das monumentale Bild zeigt sie als einäugiges Wesen, zutiefst verstört durch die gewalttätigen Eindrücke der Mattscheibe.

Die Beschränkung auf Gemälde begründet Kuratorin Antonia Hörschelmann damit, dass die Albertina vor zwei Jahren das grafische Werk gezeigt habe. Dafür gibt es in der zweiten Novemberhälfte in Kooperation mit dem Filmmuseum eine Retrospektive von Maria Lassnigs Kurzfilmschaffen, in dem sie sich dezidiert als Frauenkämpferin gab.

Zitrone, Monster, Prophetin

Kirstin Breitenfellner in FALTER 35/2017 vom 30.08.2017 (S. 36)

Ruhm wider Willen: Wie der Kärntner Malerin Maria Lassnig nach einer verpatzten Kindheit eine Weltkarriere gelang

Maria Lassnig, geboren 1919 in der Kärntner Provinz, war eine Jahrhundertkünstlerin und ein Mensch voller Widersprüche. Sie verband Leidenschaft und Leidenskraft mit Lakonie, heiligen Ernst mit ironischer Distanz, in Bezug auf die Kunst wie auf sich selbst. Wobei man bei Lassnig zwischen Kunst und Leben noch weniger eine Grenze zu ziehen vermag als bei anderen Künstlerinnen, hat sie sich doch zumeist selbst in den Mittelpunkt ihrer Werke gestellt. Sie verstand es bestens, ihre Karriere zu torpedieren, und arbeitete doch auf nichts Geringeres hin als auf den Weltruhm.

Gelebte Kunst

Wer schon lange fasziniert von ihren Werken war, die auf radikale Weise Körperwahrnehmungen in Malerei übersetzen, hat sich vermutlich gefragt, welcher Mensch hinter diesen Werken steht – und die erste Biografie mit Freude, aber auch ein wenig Furcht in die Hand genommen. Würde die Biografin Natalie Lettner der komplexen Persönlichkeit gerecht werden, die man hinter den Bildern vermutete? Und würde sie das Geheimnis ihrer Kunst erklären können?

Beide Fragen dürfen getrost mit Ja beantwortet werden, wobei man das Rätsel großer Kunst natürlich nur umkreisen kann, dessen ist sich Lettner bewusst. Ihr gelingt das Kunststück, das Leben und die Persönlichkeit Lassnigs mit diesem zu verknüpfen, ohne in platte psychologische Interpretationen abzugleiten. Lassnigs Lebensweg demonstriert exemplarisch die Fallstricke, die für ein Frauenleben der Zeit ausgelegt waren. Nebenbei erzählt Lettner ein Stück Kulturgeschichte.

An der schlicht „Maria Lassnig. Die Biografie“ betitelten Gesamtdarstellung, die sich spannender liest als so mancher Roman, wird die Forschung in Zukunft nicht vorbeikommen.

Verwahrloste Provinz

Bereits Mathilde Gregorz, Marias Mutter, sowie deren Vater waren unehelich geboren worden, und auch ihre Tochter gehört in Kappel am Krappfeld zu den Kindern, die als Schande gelten. Da Dienstboten, Mägde und Tagelöhnerinnen nicht heiraten konnten, waren uneheliche Kinder keine Seltenheit. Ihren Vater erlebt die kleine Maria als Leerstelle, er sich selbst, als er später Kontakt mit ihr pflegt, als Rabenvater. Die Mutter kann „Riedi“ erst mit fünf, sechs Jahren zu sich nehmen, zuvor wächst sie bei ihrer Großmutter auf, vernachlässigt und sich selbst überlassen.

Nach der Heirat mit Jakob Laßnig, der eine Backstube in Klagenfurt besaß, kann sie ihrer Tochter eine Familie bieten, wenn auch wenig Geborgenheit. Ihre Mutter, eine zugleich starke und labile Frau, sollte bis zu ihrem Tod Lassnigs wichtigste Bezugsperson bleiben, eine intensive, aber ambivalente Beziehung.

Der Umzug von der Bauernkeusche in die Klosterschule ist ein Schock. Von dem Selbstbild der dicken, dummen, ausgeschlossenen Riedi konnte sich Lassnig nie mehr ganz befreien, obwohl sie eine gute Schülerin war, die, wie Fotos beweisen, zu einer hübschen Frau heranwächst. In ihren späteren Selbstporträts wird sie sich konsequent verhässlichen. Erst in der antikatholischen Wandervogel-Bewegung findet sie Freunde.

Lassnigs Weltsicht und Selbstbild sind geprägt von einer extremen Form der Sensibilität. Lärm, Geruch, Druck, alles nahm sie ohne Filter wahr. Im Alltag war das ein Handicap, aber die Voraussetzung für ihre spätere Body-Awareness-Kunst, die den Körper nicht abbildet, sondern Gefühle in Form und Farbe zu übersetzen versucht. Wie bei vielen Hochsensiblen verbindet sich bei ihr eine naive Weltfremdheit mit Misstrauen, eine große Anpassungsfähigkeit mit der Unfähigkeit, Kompromisse einzugehen.

Trotz ihres komplizierten Charakters besitzt die Künstlerin ein Talent zu Freundschaften, die sie aber wegen Lappalien abrupt beenden kann, was mit zunehmendem Alter extreme Formen annimmt, mit paranoiden und autistischen Zügen.

Ich als Zitrone

Die schon als Kind zeichnerisch begabte 21-Jährige beginnt ihr Studium der Malerei 1940 in Wien, eine ehrgeizige Studentin, angepasst auch gegenüber dem NS-Regime, für das sie sich aber nicht engagiert und von dem sie sich nach dem Krieg rasch distanziert. Von ihren Professoren lernt sie malen, aber nichts über die Moderne. Schon damals gilt ihr künstlerisches Interesse der Farbwahrnehmung. Lassnig wird es, nachdem sie nach Kriegsende die Moderne in atemberaubenden Tempo durchexerziert hat, ablehnen, an einem erfolgreichen Stil festzuhalten wie viele ihrer Künstlerkollegen. Sie zieht es vor, sich ständig neu zu erfinden, ein Grund für die Vielfalt ihres Gesamtwerks.

Ihr Hauptstudienobjekt ist von Anfang an sie selbst. Die Malerin stellt sich ohne Eitelkeit dar: als Zitrone, Knödel, Monster, Phallus, Fußballspielerin oder Prophetin, zwischen Schmerzensfrau und Comic, mit zunehmendem Witz, der sie von so mancher feministischen Kunst unterschied, die sich in der Opferrolle gefiel.

Zu Männern hat Lassnig ein gutes Verhältnis, mehr als zu Frauen, sie verliebt sich schnell und hat bis ins hohe Alter Verehrer, aber ihre Beziehungen zeigen ein Muster: deutlich jüngere Liebhaber und ambivalente Gefühle zwischen Bedürftigkeit und Autonomiestreben sowie eine berechtigte Angst vor der Ehe und Mutterschaft, die in dieser Zeit das Ende der Karriere bedeuten. Zu ihren Liebesbeziehungen gehören etwa der zehn Jahre jüngere Maler Arnulf Rainer, dessen raschen Ruhm sie schwer verwindet, oder der Autor Oswald Wiener, mit dem sie zeitlebens befreundet bleibt. „Illusion von den versäumten Heiraten“ (1997), „Illusion von der versäumten Mutterschaft“ (1998) heißen melancholisch-ironische Werke der knapp 80-Jährigen.

Frau unter Männern

Die Kunstwelt der Nachkriegszeit ist eine Männerwelt. Lassnig lehnt es stets ab, ins Frauenkunst-Eck gestellt zu werden. Von ihren Zeichentrickfilmarbeiten im Künstlerinnen-Kollektiv Women/Artist/Filmmakers in New York abgesehen wird sie auch nie dezidiert feministisch arbeiten. „Ich glaube, wenn man eine nachdenkliche Frau ist, ist Feminismus nicht zu vermeiden“, sagt sie dennoch ein Jahr vor ihrem Tod in einem Interview.

Sie wird schon früh gefördert und ausgestellt, aber ihre Unfähigkeit zu Selbstmarketing und Networking, ihr oft schroffes Auftreten verlangsamen ihre Karriere. Immer, wenn sie sich irgendwo hinaufgearbeitet hat – in Wien, Paris, New York –, tritt sie die Flucht zu neuen Ufern an. Sie ist ihrer Zeit oft so weit voraus, dass sie nicht bemerkt wird, oder sie hat das Gefühl, gleichzeitig zu früh und zu spät dran gewesen zu sein.

Trotzdem ist sie bereits in den 1970er-Jahren im österreichischen Kunstkanon angekommen. Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg holt die bereits 60-Jährige 1980 aus den USA als Professorin an die Hochschule für angewandte Kunst. In der Klasse erweist sich Lassnig als wenig einfühlsame Pädagogin, die dennoch einen guten Ruf hat, weil sie viel von den Studierenden verlangt. Ihre asketische Lebensweise behält sie auch noch bei, als sie über Geld nicht mehr nachzudenken braucht.

Eine große Einzelausstellung im Museum moderner Kunst in Wien 1985 macht sie in Österreich endgültig bekannt, der internationale Ruhm folgt langsam, aber stetig mit dem Gipfelpunkt des Goldenen Löwen in Venedig 2013 und der Schau im New Yorker MoMA PS1 im Jahr 2014. Lassnig kann nicht mehr selbst nach Amerika reisen, empfindet die Ausstellung gleichwohl als Krönung ihrer Laufbahn.

Das Unsichtbare sehen

Maria Lassnig versucht das Unmögliche: Unsichtbares sichtbar zu machen, mit gegenständlicher Malerei, die für sie nicht aus dem Bauch kommt, sondern aus dem Herzen und dem Kopf, den Druckstellen im Körper, dem Kribbeln am Fuß, der Hitze an den Wangen. Farben haben für sie emotionale Qualitäten. „Es gibt zu wenig Wörter, deshalb zeichne ich ja“, sagt sie 1994 in einem Interview.

Malen bleibt für sie bis zum Schluss ein existenzieller, körperlicher Kraftakt. Als sie in ihren letzten Monaten, im 95. Lebensjahr, nicht mehr malen kann, zeichnet sie trotzdem täglich. Ihre letzten drei Tage verlebt sie in einem Dämmerzustand, am 6. Mai 2014 schläft sie friedlich ein.