Ein Bäcker auf dem Holzweg

Sebastian Fasthuber in FALTER 40/2016 vom 07.10.2016 (S. 52)

1997 hat Helmut Gragger in Ansfelden eine Biobäckerei eröffnet. Heute ist der Name Gragger ein Synonym für Brot mit echtem Geschmack

Ich schieß jetzt!“ Helmut Gragger reagiert auf den Zuruf eines seiner Bäcker keineswegs nervös. „Warte, ich helf dir“, sagt er. Es handelt sich ja um keine gefährliche Drohung, sondern um Bäckerlatein. Als Schießen wird das Einführen des Teiglings in den Backofen mithilfe eines Backbretts – des Schießers – bezeichnet. Das Brett wird mit einem schnellen Ruck aus dem Ofen gezogen. Diesem Tempo hat der träge Teigling nichts entgegenzusetzen, der bleibt brav auf dem Backstein liegen.

Geschwindigkeit ist die eine Seite des Bäckerhandwerks. Rund 400 Handsemmeln pro Stunde schafft Helmut Gragger. Er sagt: „Bäckerei lebt davon, dass man flott arbeitet, es ist ein körperlich anstrengender Beruf. Und bei uns alles Handarbeit. Was wir produzieren, macht eine Großbäckerei in der Zigarettenpause.“

Die andere Seite von Graggers Ansatz ist die Langsamkeit. Er lässt seinem Brot Zeit. Denn er weiß, dass Zeit Geschmack bringt. Wenn das Brot geschossen wird, ist der Teig für den nächsten Tag schon längst fertig. 24 Stunden darf er ruhen, bevor er verarbeitet wird. Mit seiner Slow-Philosophie ist der Oberösterreicher ein Kämpfer auf recht einsamem Posten. Zeit ist bekanntlich Geld, folglich geht es in der Branche schon länger darum, nicht möglichst gutes Brot, sondern in kurzer Zeit möglichst viel Brot zu produzieren.

Das System, nach dem in seinem Betrieb gearbeitet wird – alles Handarbeit, keine Fertigmischungen oder Zusatzstoffe –, ist eigentlich vor 30, 40 Jahren bereits gestorben, erzählt Gragger. Aufgewachsen ist er in Strobl am Wolfgangsee. In der Backstube landete er zufällig, es war eben eine Lehrstelle frei. Als Junger konnte er zusehen, wie sich das Gewerbe verändert: „Viele Bäcker haben damals gut verdient. Was macht man in der Situation? Man schaut, dass man noch mehr verdient. Es wurden neue Maschinen angeschafft, die nicht mehr 2000, sondern 5000 Stück gemacht haben. Damit sie ihre Sachen anbringen, sind die Bäcker Kooperationen mit Supermärkten eingegangen.“

Gragger kennt die Branche von mehreren Seiten. Der gelernte Bäcker und Konditor ging erst auf Saison nach Kitzbühel und arbeitete in Innsbruck, wo seine Frau studierte. Nach der Meisterprüfung zog es ihn zu Nestlé nach Frankfurt, er kümmerte sich um Produktentwicklung und Produkteinschulung für Großbetriebe. Mit Mitte 20 war er im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs und verdiente ausgezeichnet.

Trotzdem kündigte er nach zwei Jahren und machte sich 1997 selbstständig: „Ich bin relativ hart und sehr stur. Ich kann keine Arbeit machen, die mir nicht taugt oder hinter der ich nicht stehe.“ In der Zeit beim Nahrungsmittelkonzern entwickelte er durchs Beobachten der Branche langsam seine Philosophie: „Das Produktsortiment hat sich immer mehr angeglichen, weil immer mehr Bäckereien die Produktentwicklung ausgelagert haben. Der Wendepunkt war für mich die Gentechnik-Geschichte, da habe ich nachzudenken begonnen. Ich wollte eine andere Richtung einschlagen.“

Er fing an zu tüfteln. Überlegte sich Produkte, die sich vom 08/15-Angebot unterschieden – darunter das P-Brot mit sehr hohem Sauerteiganteil und extrem knuspriger Kruste. Entwickelte alte Rezepturen neu. Beschloss, ausschließlich mit unbehandelten Grundrohstoffen zu arbeiten („Viele scheinen vergessen zu haben, dass ich gute Qualität nur aus guten Rohstoffen bekommen kann“). Und obwohl bei ihm alles bio und Handarbeit ist, machte er sich auch über die Technik Gedanken. Schließlich ist der Backofen maßgeblich verantwortlich für die Qualität der Backwaren.

Gragger ließ sich vom Mühlviertler Hafner Josef Mandl einen Holzofen bauen. Der hat den Vorteil, dass aufgrund der ruhigen, weniger aggressiven Hitze dem Brot nicht viel Feuchtigkeit entzogen wird. Dadurch bekommt es eine ausgeprägtere Kruste als die Ware aus handelsüblichen Backöfen. Der Ofen wurde so gebaut, dass er die erreichte Temperatur sehr lang aufrechterhält, in acht Stunden verliert er nicht einmal 15 Grad.

Die beiden Öfen in Ansfelden kühlen praktisch nie aus. Gragger arbeitet in einem Dreischichtbetrieb. Die erste Tagschicht dauert etwa von fünf bis 14 Uhr, die zweite von zwölf bis 20 Uhr. Danach kommt der Nachtbäcker, der die Ruhe und Einsamkeit in der Backstube liebt. Hochbetrieb herrscht dagegen am Donnerstag und Freitag, da am Wochenende viel Ware auf Märkten verkauft wird. Auch die Spitzengastronomie zählt mittlerweile zur Kundschaft.

25 Mitarbeiter hat Gragger am Standort Ansfelden, darunter zehn Lehrlinge. Das gehöre für ihn zur Nachhaltigkeit dazu: „Ich kann nur einen nachhaltigen Betrieb machen, wenn ich auch so ausbilde. Sonst habe ich irgendwann keine Bäcker mehr.“ Zusammen mit der Caritas betreibt er das Projekt Back ma’s, das Jugendlichen mit Beeinträchtigung die Lehre zum Bäcker bzw. Konditor ermöglicht: „Wie unser Brot brauchen auch unsere Lehrlinge Zeit. Zeit macht aus lernschwachen Jugendlichen gute Bäcker. Diese Zeit nimmt sich heute leider niemand. Alle jammern nur drüber, dass es keinen guten Nachwuchs mehr gibt.“

Seine Bäckerei befindet sich im Gebäudekomplex einer alten Mühle, in der freilich kein Getreide mehr vermahlen wird. Der Besitzer lebt vom Vermieten, an der Adresse hat sich neben der Bäckerei noch eine Reihe anderer kleiner Betriebe angesiedelt. Vor dem Eingang lagern die einen Meter langen Holzscheite, mit denen die Gragger-Öfen beheizt werden. Sohn Raphael hantiert gerade an einem der beiden mobilen Holzöfen herum, mit denen Vater und Sohn oft auf Messen und Festivals in Italien oder Deutschland anzutreffen sind.

Das schöne Bild trügt, von Landidylle ist an Graggers Wirkungsstätte ansonsten wenig zu spüren. Die Gegend um Ansfelden und Haid zählt zu den hässlichsten Gewerbegebieten Österreichs. Und es ist eine raue Umgebung. Vor einem Jahr habe nur wenige Meter von der Bäckerei entfernt ein Mann seine Frau erschossen, erzählt Gragger. Der Inhaber der Pizzeria gegenüber habe sich erst kürzlich erhängt. Das große Geld, das einige Bauern durch den Verkauf von Gründen bekommen haben, mache die Leute verrückt. Thomas Bernhard hätte hier womöglich einen Romanstoff gefunden.

Absurderweise ist Gragger in Ansfelden auch nach fast 20 Jahren so gut wie unbekannt, während er in Wien als Kultbäcker verehrt wird. „Wenn wir nur hier wären, gäbe es uns schon lange nicht mehr“, sagt er. Das Bewusstsein für bio und Handwerk sei zwar auch auf dem Land vorhanden. Aber nicht so geballt: „Hier ist alles sehr klein strukturiert. Es sind großteils Bauern, die jetzt wieder anfangen, selbst Brot zu backen. Die machen meist besseres Brot als die Bäcker.“

Um überleben zu können, eröffnete Gragger zuerst ein Geschäft in Linz. Dann bekam er ein Angebot von einem Supermarkt – und übernahm sich prompt: „Wir hatten nicht die Größe, um den Handel zu beliefern, und wir haben dafür viel zu handwerklich gearbeitet. Es wird auch nicht jeden Tag alles gleich, wenn du rein mit der Natur arbeitest. Das verlangt ein Handelskonzern aber.“ Für den Bäcker endete das Kapitel mit dem Konkurs.

Nach diesem frühen und vielleicht heilsamen Crash ließ er seinen Betrieb nur mehr sehr langsam und stetig wachsen. Den endgültigen Durchbruch brachte die Eröffnung einer Wien-Filiale im Jahr 2010. Dass sich in der Spiegelgasse mitten im ersten Bezirk ein kleiner Biobäcker ansiedelt, war eine Sensation. Die Idee stammt von Christian Palmers, Spross der gleichnamigen Textildynastie, der in Wien gutes Brot vermisste. Ursprünglich wollte er den berühmten Pariser Bäcker Poilâne für seine Pläne gewinnen, der verstarb jedoch. So kam Gragger zum Zug.

„Ich war davor nur ganz selten in Wien und habe den ersten Bezirk gar nicht gekannt“, gesteht er. „Der Wahnsinn war, wie euphorisch die Reaktionen ausfielen und wie viele Zeitungen über uns schreiben wollten. Ich habe mir gedacht, die spinnen, wir machen doch nur Brot. Viele haben gesagt: Das schmeckt ja wie früher. Da ist mir erst bewusst geworden, es ist etwas Einzigartiges, hier einen Holzofen zu haben und damit Brot zu backen.“ Es schmeckt den Leuten nach wie vor. Vor zwei Jahren konnte Gragger die Anteile von Palmers kaufen, inzwischen hat er auch Standorte am Vorgartenmarkt und in der Siebensterngasse.

Den um sich greifenden Do-it-yourself-Trend beim Backen sieht er positiv: „In Deutschland ist das noch viel stärker. Ich kenne einen Backofenbauer, der verkauft dort mehr kleine Öfen an Manager als große an Bäckereien. Brot backen beruhigt. Es dauert lang, mindestens 24 Stunden. Du bist immer irgendwie dabei, aber nie mit hohem Tempo, musst deine Geschwindigkeit massiv reduzieren. Daheim Brot zu backen ist fast etwas Spirituelles.“

In Ansfelden und Wien beschäftigt Gragger rund 50 Personen. Auch in Berlin stehen zwei Öfen, diese hat er in einem Know-how-Transfer für Sarah Wieners Bäckerei entworfen. Jetzt will er afrikanische Bäcker unterstützen. Im Senegal ist bereits ein Gragger-Ofen in Betrieb, weitere werden in anderen Ländern folgen. Hintergrund ist, dass die Energiekosten in Afrika immens hoch sind. Gragger hat ein System entwickelt, in dem aus getrockneten Algen oder Palmblättern Briketts gepresst werden. Mit denen lassen sich die Öfen günstig und ohne teure Steuerungstechnik beheizen.

„Ich kann natürlich nicht die Welt retten“, sagt er. „Aber ich glaube, dass ich ein Werkzeug habe, um im Kleinen eine ganze Branche zu verändern. Jetzt hat ein Dorf im Senegal wieder Brot, bisher mussten die 30 Kilometer dafür fahren. Dort stillt Brot noch Hunger. Wenn du gesehen hast, wie ein Tisch in einer Minute ein ganzes Brot von dir wegisst, ist das eine unglaubliche Befriedigung. Bei uns ist Brot ein Luxusartikel, da hat es nichts mehr mit Grundversorgung zu tun. Darum sind Bäcker auch plötzlich cool und werden gehypt wie Köche.“

Apropos: Berühmte Köche werden oft gefragt, ob sie überhaupt noch selbst in der Küche stehen. Wie verhält es sich mit dem Kultbäcker, der zwischen dem Mühlviertel, wo er wohnt, Ansfelden und Wien pendelt, wenn er nicht gerade auf Messen oder in Afrika unterwegs ist? Wie regelmäßig ist er in der Backstube anzutreffen? Gragger antwortet blitzschnell: „Ich bin noch immer der beste Bäcker. Das sagt eh alles. Es ist wie beim Laufen, du darfst nur nicht aufhören zu trainieren.“

Der Duft von Brot

Nina Kaltenbrunner in FALTER 42/2015 vom 16.10.2015 (S. 58)

Bloß nicht kneten! Cooles Sauerteigbrot ganz einfach zum Selbstbacken für zu Hause

Brotbacken ist eine Kunst, eine Wissenschaft und außerdem ein unvergleichlicher Genuss, den jeder einmal selbst erlebt haben sollte. Letzteres findet zumindest Josef Weghaupt, Erfinder und Capo von Joseph-Brot. Lange Zeit war er selbst auf der Suche nach dem perfekten Brot und hat im Zuge dessen nicht nur die Wiener Brotszene gehörig aufgemischt, sondern auch einen Beitrag für neues Bewusstsein für Brot und traditionelles Bäckerhandwerk geschaffen. Für so ein „echtes“ Brot, wissen wir heute wieder, braucht es nicht nur viel Zeit und Gefühl, sondern auch den Sauerteig. Der gibt dem Brot nämlich seine Konsistenz, Geschmack und Aroma, macht es bekömmlicher und hält es außerdem länger frisch. Dieser braucht allerdings auch viel Pflege. Eine Tatsache, die oft schon wieder ausreicht, um viele davon abzuhalten, selbst Brot zu backen. Das ist schade, bringt man sich damit doch um eine sehr sinnliche Erfahrung: der Duft in den eigenen vier Wänden, das Krachen der Kruste beim Anschneiden, und dann erst der Geschmack von frischem Brot ...

Am 16. Oktober ist Welttag des Brotes. Grund genug, etwaige Hemmungen und Ängste abzulegen und endlich eigenes Brot zu backen! Fertig angesetzten Roggensauerteig gibt es außerdem ab eben diesem Datum in der neuen Joseph-Brotboutique in der Döblinger Obkirchergasse. Ein einfaches Rezept für Brot aus dem Topf haben wir sofort mitbekommen, Backworkshop inklusive. Da kann doch gar nichts mehr schiefgehen!

Für das Basisrezept für sein MeinJoseph-Zuhausebackbrot greift Josef Weghaupt auf das legendäre no-knead bread zurück, das der New Yorker Jim Lahey von der Sullivan Street Bakery in Manhattan erfunden hat. „Ein richtig cooles Brot“, schwärmt auch Joseph-Bäckermeister Julius Brandtner, „und ganz einfach zu Hause nachzubacken.“ An einer verbesserten Rezeptur und daran, dass es auch tatsächlich ganz einfach nachzubacken ist, haben er und Josef Weghaupt monatelang getüftelt. Jetzt versucht Julius ein kleines Grüppchen Backwilliger von eben dieser Einfachheit in der Praxis zu überzeugen und erntet dafür nur verständnislose Blicke.

Von Teigausbeute, kurz TA, ist da die Rede, von Poolish, Vorteig, Teigführung, Schütttemperatur. Häääh, wie bitte?!? Große Verwirrung, verzweifelte Gesichter. Julius beginnt wieder von vorne, beantwortet viele Fragen. Langsam, während er Schritt für Schritt zum fertigen Brot vorführt, lichtet sich das Unverständnis. Und: Es ist tatsächlich ziemlich einfach! Alles, was man dafür braucht, ist ein feuerfester, schwerer Topf mit passendem Deckel, eine sehr genaue Küchenwaage und ein Haushaltsthermometer. Gute Planung schadet ebenfalls nicht – vom ersten Handgriff bis zum fertigen Brot vergehen rund 24 Stunden. Aber keine Angst: Die meiste Arbeit leisten in dieser Zeit die Sauerteigkulturen.

Also: Man setzt zuallererst einmal einen „Poolish“ an, eine Art Vorteig, der aus Mehl, Wasser und einem Prozent Germ besteht. Eine Methode, die ursprünglich aus Polen stammt, von wo aus sie sich über Österreich nach Frankreich verbreitet hat und dort bis heute für besonders schöne Krusten bei Baguette & Co sorgt. Zeitgleich frischt man den Sauerteig auf und hat danach zwölf Stunden Zeit für anderes. Aus Sauerteig, Poolish und den restlichen Zutaten wird alsdann ein Teig zubereitet, der weitere zwölf Stunden rasten muss. Zuletzt wird er nur noch mit wenigen Handgriffen in Form gebracht – kein Kneten –, in einen schweren Topf mit Deckel gegeben und 30 Minuten gebacken. Danach weitere 15 Minuten auf dem Gitter, bis die Kruste eine schöne Farbe hat. Fertig ist das Brot, wenn es beim Klopfen auf die Unterseite hohl klingt.

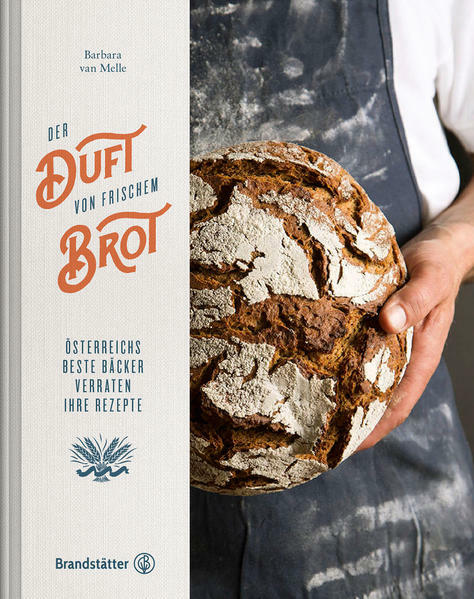

Was dann folgt, ist wahrscheinlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte: Mit dem Aufschneiden geduldig warten, bis das Brot zur Gänze ausgekühlt ist. Das erfordert wirklich starke Nerven! Aber das Warten wird belohnt: mit einem wunderbar duftenden fluffigen Brot, mit perfekter Kruste. Stolz macht es übrigens auch, wenn das erste eigene Brot so gut gelingt! Mit dem „Duft von frischem Brot“ hat sich auch Slow-Food-Botschafterin Barbara van Melle in ihrem eben erschienenen, gleichnamigen Brotbuch beschäftigt. Sie hat für ihre Recherchen die besten Bäcker von Vorarlberg bis Burgenland besucht, immer auf der Suche nach dem Geheimnis des guten Geschmacks ihrer Brote – inklusive 60 traditioneller Rezepte, die allesamt zu Hause gut nachzubacken sind. Nach den ersten „MeinJosephs“ sollte das ja nun wirklich kein Problem mehr sein!