Die Revolution in der Blockhütte

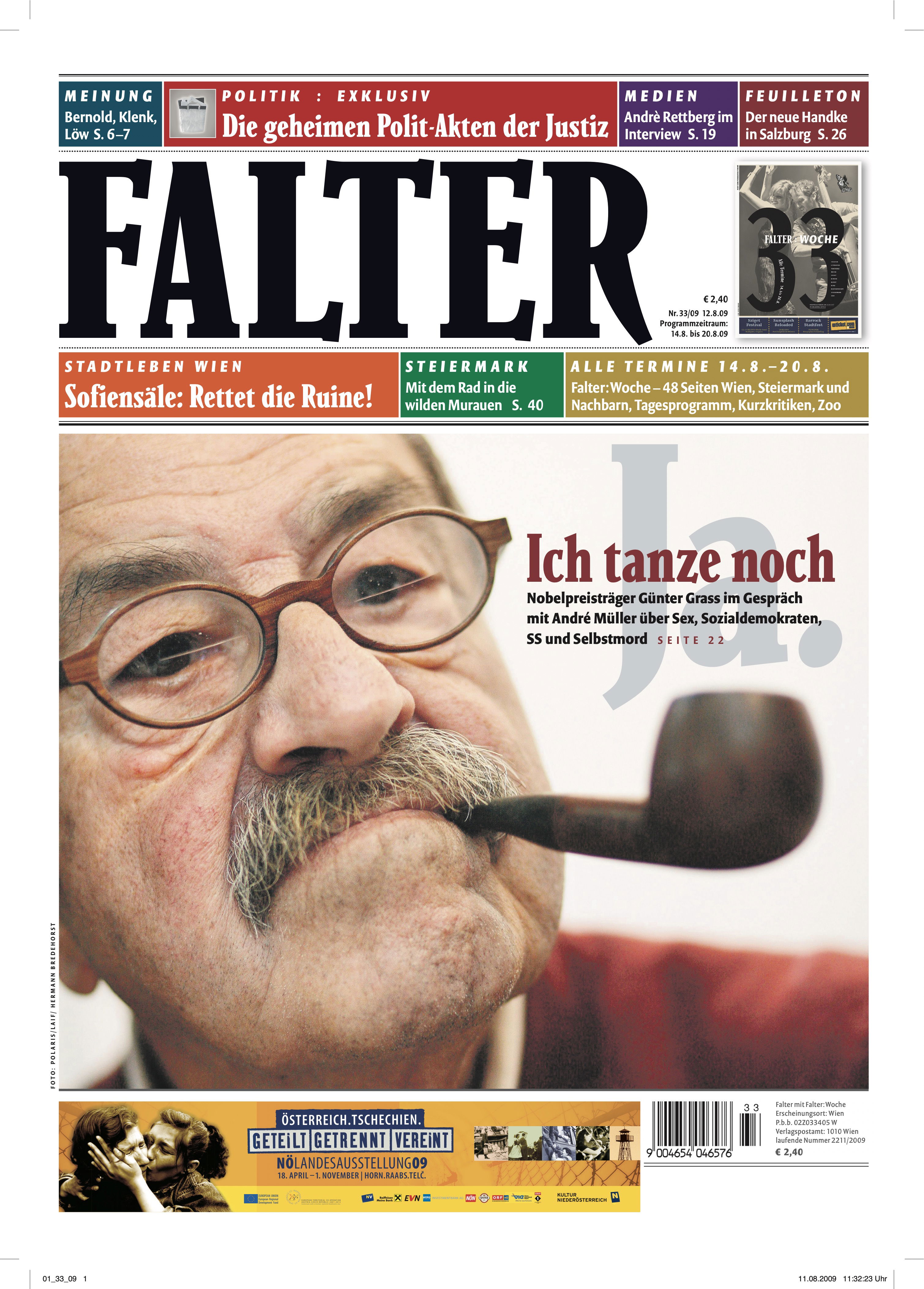

Matthias Dusini in FALTER 33/2009 vom 12.08.2009 (S. 27)

Moskau, Mai 2008. Die Künstlerin Ekaterina Shapiro (Jg. 1980) nutzt die Mittagspause während einer Reiseführung, um ihr Elternhaus in der Nähe der Tretjakow-Galerie aufzusuchen. Baumaschinen stehen vor dem Holzhaus, rüde drängt sie ein Arbeiter vom Eingang weg. "Ich wollte doch nur noch mal mein Kinderzimmer sehen", erklärt die Künstlerin.

Shapiro gehört zu jener Generation, die als Kinder die Armut der letzten Sowjetjahre erlebte, sich als Jugendliche ins Chaos der postkommunistischen Zeit stürzte und sich nun, nach Studienjahren im Ausland, auf die eigene Herkunft besinnt.

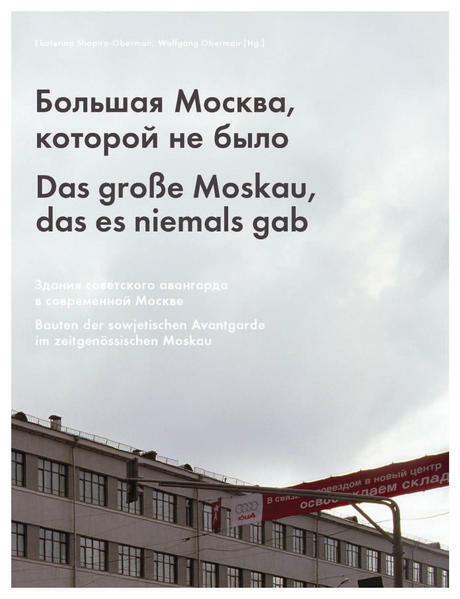

Sie veröffentlichte ein Buch über die avantgardistische Architektur Moskaus und beendete das Studium an der Akademie der bildenden Künste Wien mit einem kleinen Museum der Sowjetzeit.

Sie lud die ehemalige Dissidentin und Theaterregisseurin Ella Opalnaja ein, ihre Sammlung von Alltagsgegenständen zu präsentieren. In den Vitrinen lagen unter anderem eine im Gulag hergestellte Halstuchspange, ein Stück Lagerstacheldraht oder das für den Sowjetmenschen so typische Einkaufsnetz: "Sobald man eine Schlange sah, hat man sich angestellt, egal, was im Laden angeboten wurde", erinnert sich Opalnaja.

Schaudernd zeigt sie ein Souvenir, das zu den Olympischen Spielen 1980 in Moskau produziert wurde: Miniaturmodelle jenes Pistolentyps, mit dem nach der Revolution die Zarenfamilie erschossen wurde.

Auch das Haus der Familie Shapiro erzählt sowjetische Geschichte. Es wurde 1926 im Rahmen von Lenins Neuer Ökonomischer Politik für sechs Familien gebaut und befand sich dann im Eigentum der Wohnkooperative. Die Künstlerin erinnert sich an die Hühner, die in dem großen Garten herumliefen; im Sommer wurden Feste gefeiert. "Es war immer was los."

Shapiros Eltern zogen in den 90er-Jahren in eine billige Gegend und vermieteten das Haus. Um zu sparen, aßen sie selbstgezüchtete Kartoffeln. Nach der Übersiedelung nach Deutschland verkauften sie das Haus um 60.000 Euro. Vor drei Jahren erfuhr Shapiro aus einer Immobilienanzeige, dass der Verkaufspreis mittlerweile bei sechs Millionen Euro lag.

Die 20er-Jahre sind das Thema von Shapiros Buch "Das große Moskau, das es niemals gab". Erst in ihrer Zeit im Ausland lernte sie die Namen von Architekten wie Ilja Golosow oder Konstantin Melnikow kennen, erfuhr vom städtebaulichen Plan eines "Groß-Moskau" und den Richtungsstreitigkeiten zwischen Konstruktivisten und Traditionalisten. Ende der 20er-Jahre beendete der von Stalin favorisierte monumentale Neoklassizismus den Gleichschritt zwischen Revolution und Avantgarde.

"Ich habe mich gefragt, wo sich diese Bauten eigentlich befinden", erläutert Shapiro den Ausgangspunkt des Projekts. 2006 gab es noch keinen einzigen Architekturführer für die Moderne. "Man lebt in dieser Stadt, ohne etwas von den Meisterwerken der sowjetischen Avantgarde mitzubekommen."

Für die Moskauer selbst waren und sind die Fabriken, Ministerien und Kulturhäuser graue, seltsame Gebäude. "Die Architektur der 1920er-Jahre ist bis jetzt noch nicht in der visuellen Kultur des Landes angekommen", schreibt der Kunsthistoriker Sergei Niktin in dem Buch.

Sein St. Petersburger Kollege Iwan Sablin stellt in seinem brillanten Aufsatz die ketzerische These auf, dass die moderne Architektur in Moskau nicht deswegen so rar sei, weil sie verpönt gewesen wäre, sondern weil die infrage kommenden Künstler nichts bauen wollten. Die Gruppe Asnova etwa lehnte das Angebot ab, im Süden Moskaus eine experimentelle Siedlung zu bauen. Ihre Begründung: "Zu unbedeutend!" Man wollte entwerfen, träumen.

Inzwischen kennt Shapiro den Weg zu den Gebäuden, die zum Großteil umgebaut worden sind und ihre ursprüngliche Bestimmung verloren haben. Die geänderten Straßennamen bilden ein weiteres Hindernis für die an Architektur interessierten Touristen. Die Direktorin des Kulturhauses des Autowerks Sil (Brüder Wesnin, 1930 und 1937) freut sich über die Besucher aus dem Westen. Die asymmetrisch gegliederte Fassade, die Fensterbänder und das abgestufte Flachdach sind typisch für die konstruktivistischen Bauten jener Zeit.

Eine private Initiative hat hier ein beliebtes Kulturzentrum für Jugendliche aufgebaut. Shapiro verweist auf eine Dachkuppel, die der Architekt anstelle einer zerstörten Klosterkirche plante. Hier war ein Observatorium als Symbol der neuen, materialistischen Zeit vorgesehen.

Und dann muss man noch zu Melnikows Garage fahren, die von einer Oligarchin für ihre Sammlung zeitgenössischer Kunst gekauft wurde, und zur Wohnmaschine Narkomfin, deren Gemeinschaftsküche den Proletariern so gar nicht behagte. Und, und, und.

Mit dem Buch, das auch einen Plan mit den abgebildeten Objekten enthält, hat Shapiro ein großes Stück Kulturgeschichte wieder zugänglich gemacht.