Friedhof mit Fußnoten

Thomas Leitner in FALTER 43/2020 vom 21.10.2020 (S. 12)

Ein Dichter fällt wohl nicht vom Himmel; manch- und diesmal aber von einem Baugerüst. Vitus Sültzrather hatte in der Jugend schon Gedichte veröffentlicht, dann wollte er Lehrer werden, kam schließlich in die Lehre bei einem Zimmermann. Und so, noch nicht 18 Jahre alt, fiel er vom Dach. Querschnittsgelähmt verbrachte er die restlichen langen Jahre seines Lebens im Rollstuhl, schreibend und abschreibend, mit (Selbst-)Gesprächen. Am Ende ging er dazu über, das Geschriebene wieder zu löschen, vom Papier abzuschaben, im Blickfeld den elterlichen Obstgarten mit markanten Apfelbäumen und den Friedhof bei der Dorfkirche.

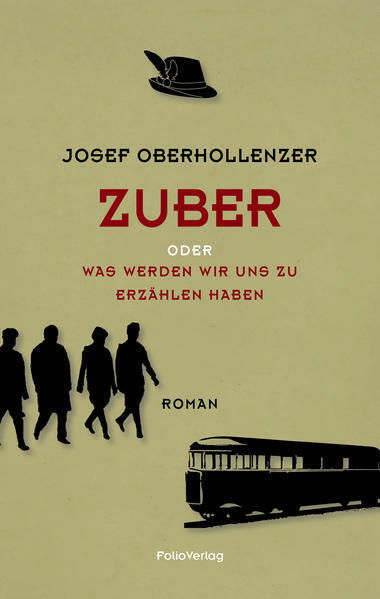

Das alles weiß man schon aus dem ersten Roman „Sültzrather“ von Josef Oberhollenzer (geb. 1955 in St. Peter bei Bruneck), der es auf die Longlist des Deutschen Buchpreises schaffte, dann aber außerhalb der Heimat des Autors wenig beachtet wurde. Zu hoffen ist, dass sich das nun mit „Zuber“ ändert, keiner Fortsetzung, sondern einer weiteren literarischen Schicht, hineingeschoben in den sich langsam formenden Kontinent Sültzrather.

Zuber wäre der ältere Bruder des gelähmten Dichters geworden. Er ist aber gar nicht so richtig auf die Welt gekommen, sondern ruht, gegen alle klerikalen Vorschriften, als verstorbene Frühgeburt unter der Kirchentraufe, in einem von Vergissmeinnicht, Sültzrathers Lieblingsblumen, umstandenen Grab. Von Zuber wird man also nicht viel mehr erfahren als das Nachleben im Kopf des Bruders. Umso konkreter die Umwege weg von der und zurück zur Nicht-Handlung, durch die ausufernden Fußnoten, die als Verbindung scheinbar unzusammenhängender Vorgänge und philologisches Spiel zwischen Realem und Erfundenem fungieren.

Erhellendes von Walter Benjamin und Bedeutungsschwangeres von Luther, Hölderlin und Handke wird herangezogen, Rares von Gryphius bis Durs Grünbein begleiten nicht enden wollende, vorgeblich tiefsinnige Wirtshausgespräche. Auch Naiv-Poetisches aus Kindermund – Josef Oberhollenzer arbeitet noch als Lehrer – fließt ein; Spottlust und Ironie blitzen auf, wenn er genüsslich Heinrich Heines sarkastische Beschreibung der Tiroler Seele zitiert.

Einem Germanistenkollegen wird ein thematisch durchaus in dessen Werk passender Essay dazuerfunden, ein anderer überhaupt erst imaginiert, um den wahrscheinlich überfälligen Aufsatz „Von der unseligen Tradition des Tiroler Dorfromans“ als Zitat unterzubringen. Es lohnt sich, jedem Literaturhinweis nachzugehen: Endet man mitunter in einer Sackgasse, so sind doch auch wahre Schätze zu heben (um nur einen zu nennen: den heuer verstorbenen Ror Wolf).

Noch überzeugender als im Romanerstling beherrscht der bisher als Lyriker und Songschreiber in Erscheinung getretene Germanist hier seinen so eigenständigen wie -willigen Erzählstil, der die Generalmobilisierung der Intelligenz des Rezipienten einfordert: Zusammenlesen nämlich muss man sich die Bruchstücke an Information, die aus den unterschiedlichsten Quellen in das Bild eines alpinen Dorfes einfließen – Dorftratsch, Zeitungsmeldungen, von Nachbarn abgehörte Selbstgespräche, Traumerzählungen und Gefängnisberichte aus der faschistischen Periode wie auch aus der Zeit der „Südtirol-Bumser“ – schon selber.

Vieles bleibt offen und lückenhaft. Es ergeben sich immer neue Anknüpfungspunkte, die einen Abschluss der Chronik durch den vom Autor schon angekündigten dritten Band schwer vorstellbar machen. Noch ist viel Schweigen und Stottern zwischen dem Gerede. Geredet wird im Alltag ja wenig, der Vater „schweigt sein Leben lang“, und besonders beim Essen wird geschwiegen: Ist doch in Sültzrathers Roman „Pressknödel“ einer an einem solchen erstickt. Kommt es doch einmal zu einer wesentlichen Enthüllung von Vergangenem, verschlägt es dem davon Berichtenden gleich die Rede.

Das Zentrum des Romans bildet die stotternde Suada der Mutter am Krankenbett des Gestürzten. Erstmals erzählt sie ihm da von seinem nicht gewesenen Bruder und den zeitgeschichtlichen Umständen der Frühgeburt: Der Mord an einem Carabinieri war Anlass einer brutalen Razzia und der Verhaftung der männlichen Dorfbevölkerung gewesen. Daraus formt sich Sültzrathers Schreibweise: „Und so, ja, so habe ihn die mutter das erzählen gelehrt; immer mehr habe er in seinen erzählungen erzählt wie die mutter damals im brixner krankenhaus, so schluchzend und stotternd und – und- und- und; und als ob ihm jetzt plötzlich etwas aufgestoßen wäre, aus all dem gelebten an eine oberfläche herauf, aus verschütteter vergangenheit an eine erinnerungsküste geschwemmt.“

Oberhollenzer folgt seiner Figur im Sprachduktus, und da man alles aus zweiter oder dritter Hand erfährt, ergeben sich Einschübe indirekter Rede so, als würde der noch zusätzlich eingeschobene Erzähler stottern. Im „Sülzrather“ erinnerte das noch sehr an Thomas Bernhard, in „Zuber“ nun kann man darin ein sprachliches Werkzeug erkennen, um auf die Brüchigkeit jedes erinnerten „Wissens“ hinzuweisen.

Auch das reich gegliederte Schriftbild hat seinen Grund, es unterstreicht die Verwandtschaft von textlichem Gewebe und textilem Gewerbe – immer wieder ist von Stricken, Weben und Klöppeln die Rede (Letzteres hat sich im heimatlichen Ahrntal ja lange noch gehalten). Beklemmende und komische Handlungsstränge liegen im komplizierten Satz-Knüpfmuster nahe beisammen. Anfangs mag der Leser in diesem Netz zappeln – letztlich überwiegt das Vergnügen an der Undurchschaubarkeit der Geschichte.