Der Arsch in Rom

Klaus Nüchtern in FALTER 43/2022 vom 26.10.2022 (S. 30)

Faschismus geht jetzt wieder - oder vielleicht sollte man besser sagen: noch immer. Als dieser Tage moniert wurde, ein Mussolini-Foto aus dem römischen Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung zu entfernen, wurde dem Ansinnen stattgegeben, "um Konflikte zu vermeiden".

Zugleich hieß es aber, dass ein solches Konterfei im Sitz des Ministerpräsidenten hänge. Und Ignazio La Russa, ehemaliger Vorsitzender der "postfaschistischen" Fratelli d'Italia (FdI), Mussolini-Devotionalien-Sammler und mittlerweile Senatspräsident, verwehrte sich gegen jegliche Form von "Cancel Culture".

Seine Nachfolgerin Giorgia Meloni kann nach ihrem Wahlsieg bei den italienischen Parlamentswahlen, bei denen die FdI mit 26 Prozent als stimmenstärkste Partei hervorging, auf eine solide Mandatsmehrheit ihrer rechts-rechten Koalition mit Lega Nord und Forza Italia bauen.

Zwar gibt sie sich nicht mehr -wie noch in ihrer Jugend -als Mussolini-Fan, sondern bekennt sich zu Demokratie und EU; für den Philosophen und Sozialwissenschaftler Antonio Scurati, Verfasser der voluminösen Mussolini-Trilogie "M", sind das aber nur scheinheilig-opportunistische Lippenbekenntnisse.

Scurati sieht Meloni, deren Anhänger in schwarzen Hemden aufmarschieren, nach wie vor in einem mussolininostalgischen rechtsextremen Milieu verankert: Als "Frau, Mutter, Italienerin und Christin", so ihre Eigendefinition, bringt sie sich damit in Stellung gegen alles, was aus Sicht der Rechten die Einheit und Reinheit der Nation gefährdet: Ausländer, Migranten, Angehörige der LGTBQ+-Community.

Nichts verbindet so verlässlich wie ein gemeinsames Feindbild. Im Italien nach dem Ersten Weltkrieg war es vor allem die Angst vor einer "Bolschewisierung", die von Mussolini geschickt genutzt wurde, um sich die Zustimmung oder zumindest das Stillhalten selbst bürgerlich-liberaler Kreise zu erpressen.

Der 23. März 1919 gilt als Geburtstag des Faschismus. Auf der Piazza San Sepolcro in Mailand gründete Mussolini die Fasci di combattimento, Kampfbünde, deren Namen sich von den lateinischen "fasces" herleitet - jenen die Amtsgewalt symbolisierenden Rutenbündeln, welche die Liktoren vor den höchsten Machthabern des Römischen Reichs herzutragen pflegten.

In klassischer Täter-Opfer-Umkehr legitimierte der Duce die Fasci und die Terrorgewalt, die diese ausüben sollten, als Gegenwehr: "Erstens gegen den Hass der Linken und zweitens gegen deren Zerstörungswut."

Mit einem seitdem oft kopierten Spin sucht Mussolini den Faschismus zunächst als Bewegung zu etablieren, die sich -Politik als Anti-Politik -gegen die überkommene Ordnung, das schlecht Bestehende wendet: gegen den Parlamentarismus mit seinen endlosen Debatten, gegen den Parteienstaat und dessen nur mühsam camouflierte Partikularinteressen.

Der Kompromiss als Resultat des Ausverhandelns in Form des legal eingehegten Konfliktes ist den Faschisten zutiefst suspekt. "Wenn der Konsens fehlt", so dekretiert Mussolini als mittlerweile von Viktor Emanuel III. bestellter Ministerpräsident im März 1923 bündig, "gibt es die Gewalt."

Gewalt ist aber nicht nur ein legitimer, er ist für die Faschisten der präferierte Modus, die eigenen Interessen durchzusetzen. Der gezielte, auf Einschüchterung keineswegs nur dezidierter Gegner zielende und bis zum Mord gehende Terror der Schwarzhemden manifestierte sich in den so genannten "spedizione punitive", Strafexpeditionen, die dem deutschen Historiker Ernst Nolte zufolge die "Grundfigur faschistischer Praxis" bildeten.

Wenn der Faschismus, wie Walter Benjamin in seinem berühmten Essay über "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit" (1935) anmerkt, "die Ästhetisierung der Politik" betreibt, dann ist damit keineswegs die Beschränkung auf eine Inszenierung des schönen Scheins gemeint. Noch vor dem Faschismus macht sich just die künstlerische Avantgarde daran, die klare, institutionell verfestigte Trennung der Sphären, die Grenzen zwischen Kunst und Lebenspraxis einzureißen und zu überschreiten.

Das 1909 publizierte "Futuristische Manifest" des Dichters und Juristen Filippo Tommaso Marinetti ist ein antibürgerlich und vitalistisch sich gebärdendes Hohelied auf die Technisierung der Lebenswelt, in der die Schönheit des Sportwagens über die Nike von Samothrake triumphiert. Seinen Bellizismus und seine Misogynie sucht diese Kampfansage an eine zu Tode zivilisierte Welt gar nicht erst schamhaft zu verbergen, ganz im Gegenteil: "Wir wollen den Krieg verherrlichen - diese einzige Hygiene der Welt -den Militarismus, den Patriotismus, die Vernichtungstat der Anarchisten, die schönen Ideen, für die man stirbt, und die Verachtung des Weibes."

Als Marinettis Manifest erscheint, steckt Mussolinis politische Karriere noch in den Kinderschuhen. Den ersten entscheidenden Schritt unternimmt dieser 1912, als er zum Chefredakteur von Avanti! avanciert, der Tageszeitung der Sozialistischen Partei (PSI), deren Sitz in Mailand von den Faschisten sieben Jahre später in Brand gesteckt und die 1922 von Mussolini verboten wird.

Bei aller Tatmenschenattitüde lernt aber auch der Duce von den Dichtern, allen voran von dem um 20 Jahre älteren Gabriele d'Annunzio. Der Sohn eines reichen Landbesitzers und schwülstige Symbolist prägt das Wort von der vittoria mutilata, also vom "verstümmelten Frieden". Die italienische Variante der deutschen "Dolchstoßlegende" wird das Ressentiment der zu kurz Gekommenen befeuern, aus dem auch der Faschismus seine Energien bezieht.

Im Vertrag von St. Germain bekommt Italien zwar Südtirol, das Kanaltal, das Trentino und Istrien zugesprochen, die Adriastadt Fiume indes, auf die es ebenso Anspruch erhebt wie der Nationalrat der Slowenen, Kroaten und Serben, wird als Freie Stadt unter die Aufsicht des Völkerbundes gestellt. Worauf d'Annunzio am 12. September 1919 mit 2500 seiner arditi genannten Freischärler Fiume besetzt und mit einem "Marsch auf Rom" droht.

Mussolini ist begeistert und erklärt in der von ihm gegründeten Zeitung Il Popolo d'Italia: "Von nun an ist Fiume die Hauptstadt Italiens." Das bewahrheitet sich nicht, und Fiume geht als Rijeka nach dem Zweiten Weltkrieg an Jugoslawien; aber Mussolini verdankt d'Annunzio die Inspiration für seine Schwarzhemden und die Idee eines Marsches auf Rom, der zum Gründungsmythos des Faschismus werden sollte.

Hannah Arendt zufolge erschöpft sich "der faschistische Aktivismus und ,Aktualismus', die alles dem ,historischen Moment' und seiner inspirierenden Kraft anheimgeben wollen" in der Machtergreifung als solcher: "Der Drang, sich der Gewalt um jeden Preis zu bemächtigen, und der damit zusammenhängende, verständliche Widerwille, öffentlich zu sagen, wozu man nun eigentlich die Gewalt benutzen wolle, ist charakteristisch für alle Mobführer und Demagogen, die daher auch immer so besonders erbittert von dem ,Schwatzen' normaler Parteiführer reden."

"Der Marsch auf Rom" ist der feuchte Traum der Putschisten, die von der Schönheit eines gewaltsamen Umsturzes betört sind und diesem den Vorzug geben vor allen anderen Wegen zur Machtergreifung - die sich der hasardierende Stratege Mussolini allerdings immer vorbehält.

Seinen Ausgang nimmt der "Marsch" in Neapel. In seinem "Tagebuch der Revolution" hält Italo Balbo, extremster Exponent des Quadrumvirats, der faschistischen Militärführung, den 24. Oktober in Neapel als einen Tag fest, der "in die Weltgeschichte eingehen" wird.

"Mit den Faschisten kann Mussolini alles machen", heißt es, wenn Balbo die öffentliche Versammlung im San Carlo Theater beschreibt, in der "die Menge" von Mussolini und Michele Bianchi, einem weiteren Angehörigen des Quadrumvirats, auf den Marsch eingeschworen wird: "Hart fiel des Duce Faust auf den Tisch herab: ,Die Tat wird das letzte Wort sprechen.'" Worauf Bianchi das Wort ergreift: ",Faschisten, bei dem geheiligten Angedenken an unsere Toten -schwört, daß ihr den Kampf fortführen werdet bis zum Ende.',Wir schwören', schrie die Menge, und wie ein Donner wälzte sich durch die Straßen ein Ruf, immer wieder nur ein Ruf: ,Nach Rom - nach Rom'. [] Nach kurzer Zeit wiederholte der ganze Platz das inhaltsschwere Wort. Ungeheure Wirkung. Der Herzschlag einer Riesenmenge. Höchster Ausdruck des Volkswillens."

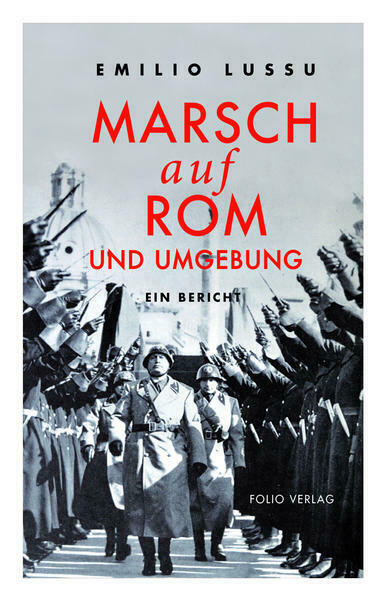

Tatsächlich wird das Chaos, in das der Marsch auf Rom mündet, selbst in Balbos apotheotischer Mystifikation -das Buch erschien 1933 in deutscher Übersetzung, bevorwortet von Balbos "Freund und Kameraden" Hermann Göring -erahnbar. Aufs Bissigste kommentiert und entzaubert wird die Aktion von Emilio Lussu in dessen 1932 im Pariser Exil veröffentlichten Buch "Der Marsch auf Rom und Umgebung", das nun -in der Übersetzung des aus Südtirol stammenden Historikers und Journalisten Claus Gatterer -neu aufgelegt wurde.

Schon der Titel steckt voller Ironie, hört sich der Zusatz "und Umgebung" doch eher nach Überlandpartie an als nach einem militärisch geplanten und durchgeführten Marsch.

Tatsächlich hat Lussu, im Ersten Weltkrieg hochdekorierter Offizier, für das Unterfangen und dessen obersten Strippenzieher nur Hohn und Häme übrig: "Mussolini besteigt in Neapel den Schnellzug, fährt durch Rom nach Norden und verbannt sich aus eigenen Stücken nach Mailand. Mailand liegt am anderen Ende Italiens, rund 600 Kilometer von Rom entfernt. In Neapel wäre er der Hauptstadt näher gewesen. [ ] Dafür aber bietet Mailand den Vorteil, dass es nur wenige Kilometer zur Schweizer Grenze sind."

Lussu, der wie der PCI-Gründer und marxistische Theoretiker Antonio Gramsci Sarde ist, dokumentiert den frühen Faschismus nicht aus der Vogelperspektive der Haupt-und Staatsaktionen, sondern aus nächster Nähe, die der Mitbegründer der Sardischen Aktionspartei und der Widerstandsbewegung Giustizia e Libertà am eigenen Leib erfahren muss: Er wird gemobbt, mit Mord bedroht und brutal niedergeschlagen.

Bei allen satirischen Vignetten, die der brillante und gegenüber dem eigenen Leiden stoische Beobachter Lussu in seinen Bericht flicht, ist es doch ein Pandemonium der menschlichen Niedertracht, das er hier erstellt. Neben dem unfassbaren Ausmaß an sadistischer Gewalt, mit der etwa ein junger Vater, der sein kleines Kind in den Armen hält, kaltblütig abgestochen wird, weil er sich weigert, den Hut zu ziehen, oder Menschen im Rahmen der faschistischen "Taufe" genötigt werden, literweise Rizinusöl zu trinken, verstört vor allem das Ausmaß an schierem Opportunismus, der - neben dem politischen Quietismus des Monarchen und bürgerlicher Kreise -den Siegeszug des Faschismus erst ermöglicht. In kürzester Zeit wechseln die Menschen die Seiten, streifen sich an einem Tag das Schwarzhemd der Faschisten über und am nächsten das blaue der Nationalisten.

Tragisch-drollig fällt die Reaktion eines Faschisten aus der sardischen Hauptstadt Cagliari aus, der nach dem Marsch auf Rom gesteht, dass er Lussu zwar grenzenlos verehre, ihn im Falle eines Befehls des Duce aber leider dennoch ermorden müsste, wenngleich: ",Sie umbringen zu müssen wäre der größte Schmerz, der mir zugefügt werden könnte.' Während er dies sagte, füllten sich seine Augen mit Tränen."