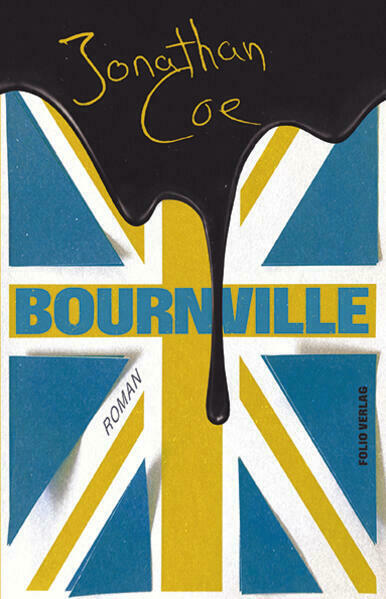

Zarteste Versuchung, seit es Cadbury gibt

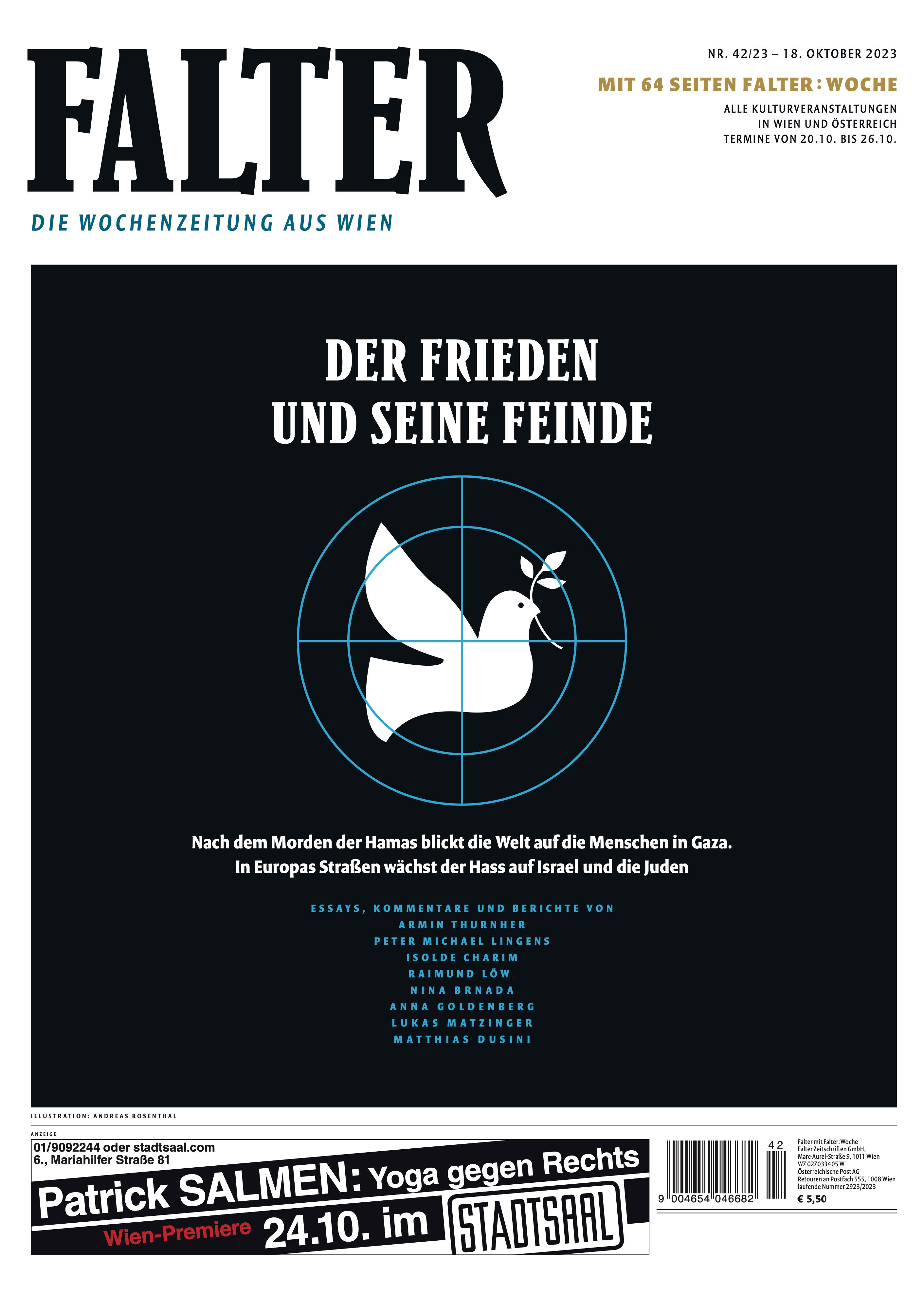

Tessa Szyszkowitz in FALTER 42/2023 vom 18.10.2023 (S. 22)

Kommt Schokolade ins Spiel, wird es ernst. Es geht um den Geschmack der Kindheit. Für Jonathan Coe schmeckte sie nicht nach Milka. Für den englischen Autor ist Cadbury die größere Gaumenfreude.

In Bournville riecht es nach Schokolade. Die Vorstadt von Birmingham, nach der Coes neuer Roman benannt ist, wurde von der Fabrikantenfamilie Cadbury Ende des 19. Jahrhunderts eigens gegründet, um Wohnungen für Arbeiter zu schaffen. In der Modellstadt gab es Parks und Sportplätze. Und lange Jahre kein Pub. Denn die Cadburys waren Quaker.

Nach seinem Brexit-Bestseller „Middle England“ legt Coe es diesmal größer an, er handelt gleich 70 Jahre britischer Geschichte ab. Er begleitet seine Protagonistin Mary Lamb, die stark an seine Mutter angelehnt ist, durch die britischen Irren und Wirren von 1945 bis 2020: das Ende des Weltkrieges; Dianas Hochzeit und Tod; der Eintritt und Austritt aus der EU; der schier unaufhaltsame Aufstieg von Boris Johnson. Und die Coronapandemie.

Marys Sohn Martin arbeitet für Cadbury. Er muss für die dunkellila Schokolade in Brüssel in die Arena steigen, weil die von Frankreich und Belgien angeführten europäischen Schoko-Snobs Cadbury nicht als Schokolade anerkennen – zu viel Pflanzenöl und zu wenig Kakaobutter. Der Schokoladekrieg dauert 30 Jahre. Erst zur Jahrtausendwende gibt es einen Kompromiss, ein bisschen Pflanzenöl im Schokoriegel wird erlaubt – die Italiener und Spanier nennen Cadbury trotzdem weiter heimlich „Schokolade-Ersatz“.

Kein Wunder, dass auf solch antibritisches Benehmen irgendwann der Brexit folgen muss. Schlüsselfigur der antieuropäischen Gefühlsaufwallungen ist Boris Johnson, der bei Coe schon als historische Figur auftritt. Erst sät er als Brüssel-Korrespondent des Daily Telegraph mit aufgeblasenen Lügengeschichten den Hass auf die EU und später erntet er als rechtspopulistischer Brexit-Promoter die Früchte seiner Arbeit.

Darüber hinaus widmet sich der Autor, selbst Nachkomme von Deutschen, mit Hingabe dem Verhältnis von Brits und Krauts. Schon beim ersten Besuch nach dem Krieg streiten die deutschen mit ihren englischen Cousins darüber, welche Schokolade besser schmeckt. Die deutschen Verwandten sind 1966 angereist, um sich die Fußball-Weltmeisterschaft anzuschauen. Bei der Schokolade gewinnen die Deutschen, beim Fußball knapp die Engländer. Was der Vetter Jack allerdings nur schwer verwinden kann: Im Unterschied zu ihm selbst verfügen seine deutschen Verwandten über genug Geld, um sich die Tickets fürs Fußballmatch leisten zu können. Und das, obwohl die Briten die Deutschen in zwei Weltkriegen besiegt haben. Was für eine Demütigung!

Kabale und Liebe im Königshaus – auch diesem Thema widmet sich Coe ausführlich. 1981 laden die Lambs Freunde und Familie ein, um die Hochzeit von Diana und Charles im Fernsehen zu verfolgen. Die Reaktionen auf das Aristo-Spektakel fallen ziemlich gemischt aus. Eine Nachbarin hält die Royals für „aufgeblasene Parasiten, die sich am verwesten Leichnam eines kaputten Sozialsystems laben“.

Dass Jonathan Coe gerne Aktuelles literarisch verwertet und sozialkritisch bewertet, hat er vor dem bereits erwähnten Brexit-Roman „Middle England“ bereits 1994 mit „What a Carve Up!“ bewiesen, einer satirischen Auseinandersetzung mit der Politik von Margaret Thatcher. In „Bournville“ nun beschreibt er den Kummer jener, die ihre älteren Verwandten in der Corona-Pandemie oft monatelang nicht besuchen durften. Coe weiß, worüber er schreibt. Seine Mutter starb allein im Frühling 2020 während des ersten Lockdowns. Der Sohn durfte nicht zu ihr.

Trotz der mitunter tragischen Umstände beschreibt Coe Land und Leute immer mit der ihm eigenen subtilen Ironie und verwehrt auch skurrilen Gestalten nicht seine Sympathie. Die Leserin ertappt sich öfters bei einer sehr englischen Tätigkeit: Sie kichert leise vor sich hin.