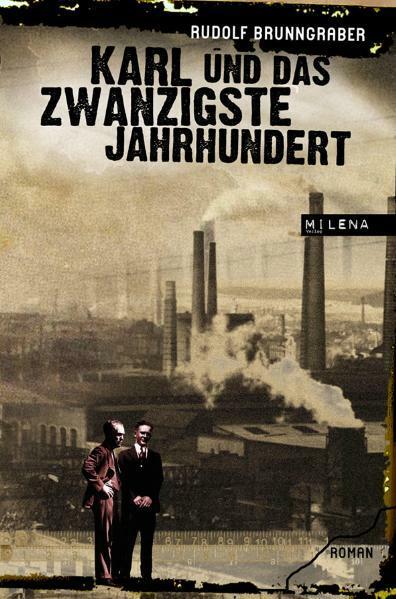

Karl Lakner zwischen Armut, Profitgier und Krieg

Erich Klein in FALTER 32/2010 vom 11.08.2010 (S. 15)

Es ist Zeit, den Sozialdemokraten Rudolf Brunngraber wieder zu lesen: Er hat das "politischte Buch" der Ersten Republik geschrieben

Der Wiener Schriftsteller Rudolf Brunngraber (1901–1960) war unter anderem Fabriksarbeiter, Zeitungsverkäufer und Holzfäller; als Heimkehrer aus dem Ersten Weltkrieg besuchte er eine Schule für Malerei, neben dem Studium der Nationalökonomie entstand sein erster Roman "Karl und das Zwanzigste Jahrhundert".

Das 1932 in der Arbeiter-Zeitung erschienene Buch wurde zum Bestseller, ein Jahr später in Nazi-Deutschland verboten, schließlich ganz vergessen – trotz zahlreicher Übersetzungen weltweit. Eine erste Anregung stammte vom Sozialphilosophen Otto Neurath. Vielleicht ist der "Roman der Weltarbeitslosigkeit und der dreißig Spießrutenläufe", wie ihn sein Verfasser selbst untertitelt, das "politischste" Buch der Ersten Republik. Starke Ähnlichkeiten mit "Die Arbeitslosen von Marienthal", dem zur selben Zeit entstandenen Klassiker der Soziologie von Maria Jahoda und Paul Lazarsfeld, sind nicht zufällig. Karl Brunngraber schreibt im Geist des Positivismus und des Sozialismus, sein Autorenkollege Kasimir Edschmid befand: "Brunngraber war gegen jede Art von metaphysischem Bordell."

Zwei Motti stecken den Rahmen der Untersuchung ab. Napoleon meinte: "Die Politik ist das Schicksal", der Industrielle und Politiker Walther Rathenau aktualisierte die Formel für die neuesten Zeiten: "Die Wirtschaft ist das Schicksal." Für traditionelles Auftauchen eines Helden ist kein Platz mehr, der erste Satz des Buches lautet: "Als der Ingenieur Frederick W. Taylor (Philadelphia) 1880 als Erster konsequent den Gedanken der Rationalisierung fasste, war Karl Lakner noch nicht unter den Lebenden." Rockefeller, die neu entdeckten Erdölfelder im Kaspischen Meer bei Baku, "wissenschaftliche Betriebsführung" und Vollautomatisierung regieren die Welt. "In diesem Augenblick (1893) kam auch Karl Lakner zur Welt. Im Findelhaus des 17. Wiener Gemeindebezirks, in Hernals. Mithin 6000 Kilometer von Mr. Taylor entfernt."

Keine fröhliche Apokalypse

Der Vater ist Maurergehilfe, die Mutter, das "kleine Weib", eine vom Land zugewanderte Dienstbotin, "fand mit 600 Wörtern in allen Lebenslagen ihr Auskommen". Der rachitische Karl wächst mit "Schleimsuppe mit Kalbsknochen" auf, für altösterreichische Idyllen mit Gott, Kaiser und Vaterland ist in dieser Welt kein Platz, banalere Umstände machen ein Menschenleben aus. "Im Jahr des russisch japanischen Kriegs bekommt Karl seine erste lange Hose." Brunngrabers Verbindung von kleiner und großer Geschichte ist dabei nicht ohne Humor: Karl ergötzt sich bei der Lektüre eines Groschenromans am Anblick eines "herrlichen Weibes": "An einem Abend, an dem in den russischen Städten die Revolution raste, wurde Karl von seiner Mannbarkeit überrascht." Es folgen Ejakulation und Erläuterungen zu den Gefahren der "Selbstbefleckung" und des Geschlechtslebens. Den Traum, Maler zu werden ersetzt er durch eine Ausbildung zum Lehrer – "als Karl am Lehrerseminar in den letzten Jahrgang eintrat, okkupierten die Franzosen Fez." Kakanien besetzt gerade Bosnien.

Das geschilderte Wien um 1900 ist keine fröhliche Apokalypse und kein Tanz auf dem Vulkan, zu dem es heute verkitscht wird – es ist vielmehr Funktion einer größeren Gleichung. All die Zahlenreihen über weltweite Produktion und Export von Stahl oder Brotgetreide, die Angaben über Ein- und Auswanderer sowie Rüstungsausgaben gruppieren sich um einen zentralen Begriff: Rationalisierung. Die Ideen Taylors zur wissenschaftlichen Betriebsführung stellen für Brunngraber das Verhängnis der Epoche dar. Es geht einzig und allein um Profit, und bald nur noch um Krieg.

Die totale Rationalisierung

Karl rückt zum Festungsartillerieregiment 1 im Wiener Arsenal, Objekt 5, ein. Nach Krakau versetzt ist der Titularkorporal Lakner zu Beginn des Ersten Weltkriegs noch "wie jeder voller Ungeduld, an den Feind zu kommen", das ändert sich mit dem Gemetzel in der Schlacht bei Grodek in Galizien. Das Kapitel über den Krieg ist der beste Teil des Buchs – rein äußere Faktoren entscheiden alles, es zählen allein Angaben über Mannschaftsstärke und Sterblichkeitsraten. Dann folgen Verwundung und russische Kriegsgefangenschaft im zentralasiatischen Samarkand, Rückkehr an die Fliegerschule in Wiener Neustadt und eine bizarre Episode in Udine, in der Karl den gleichnamigen österreichischen Kaiser bei einem Rundflug begleitet. Über das Kriegsende heißt es lakonisch: "Ein Fünftel des Gesamtvermögens der Menschheit war verschlungen."

Am 9. November 1918 stirbt zeitgleich mit der Monarchie die Mutter. Seinen Beruf als Lehrer kann Lakner nicht ausüben, er gerät in den Strom jener "tippelnden Jugend", die ganz Europa überflutet – erst an der schwedisch-norwegischen Grenze findet er als Arbeiter in einem Sägewerk eine Zeitlang sein Auskommen. Die Rückkehr nach Wien führt zu Arbeitslosigkeit, schließlich wird er "ausgesteuert" und landet im Obdachlosenasyl. Karl, von dem es einmal heißt, er "wusste von all diesen Weltvorgängen fast nichts", wird zwischen dem österreichischen "Krüppelstaat" der Ersten Republik und dem aufkommenden Nationalsozialismus, der gerade "zur Volksbewegung anschwillt", zerrieben. Am Ende steht ein tragisches Schicksal, doch selbst hier hat Rationalisierung das letzte Wort: "Nach Angaben des Dr. Charles H. Maye in Rochester ist ein Mensch nicht mehr und nicht weniger wert als vier Mark (

) So reicht das Fett eines Menschen zur Herstellung von sieben Stück Seife."

"Karl und das Zwanzigste Jahrhundert" bewegt sich ästhetisch zwischen Brecht und Chaplins "Modern Times": Es ist Zeit, den Sozialdemokraten Rudolf Brunngraber wieder zu lesen.