Der Mann, der Graz für eine Weile zum Theater machte

Erich Klein in FALTER 22/2018 vom 30.05.2018 (S. 9)

„Das einzige Genie unter uns allen“, so sah ihn Peter Handke. Elfriede Jelinek bezeichnete Wolfgang Bauer (1941–2005) als „wichtigsten zeitgenössischen österreichischen Dramatiker“. Ein gutes Dutzend Stücke und Mikrodramen waren schon vor dem Durchbruch mit „Magic Afternoon“ 1968 entstanden, ebenso viele gewitterschwüle Theaternachmittage samt Drogen und Sexspielen folgten. Das heute beinahe vergessene Werk des „Heimatdichters der Alt-Achtundsechziger“ wurde neu entdeckt und aufwendig interpretiert.

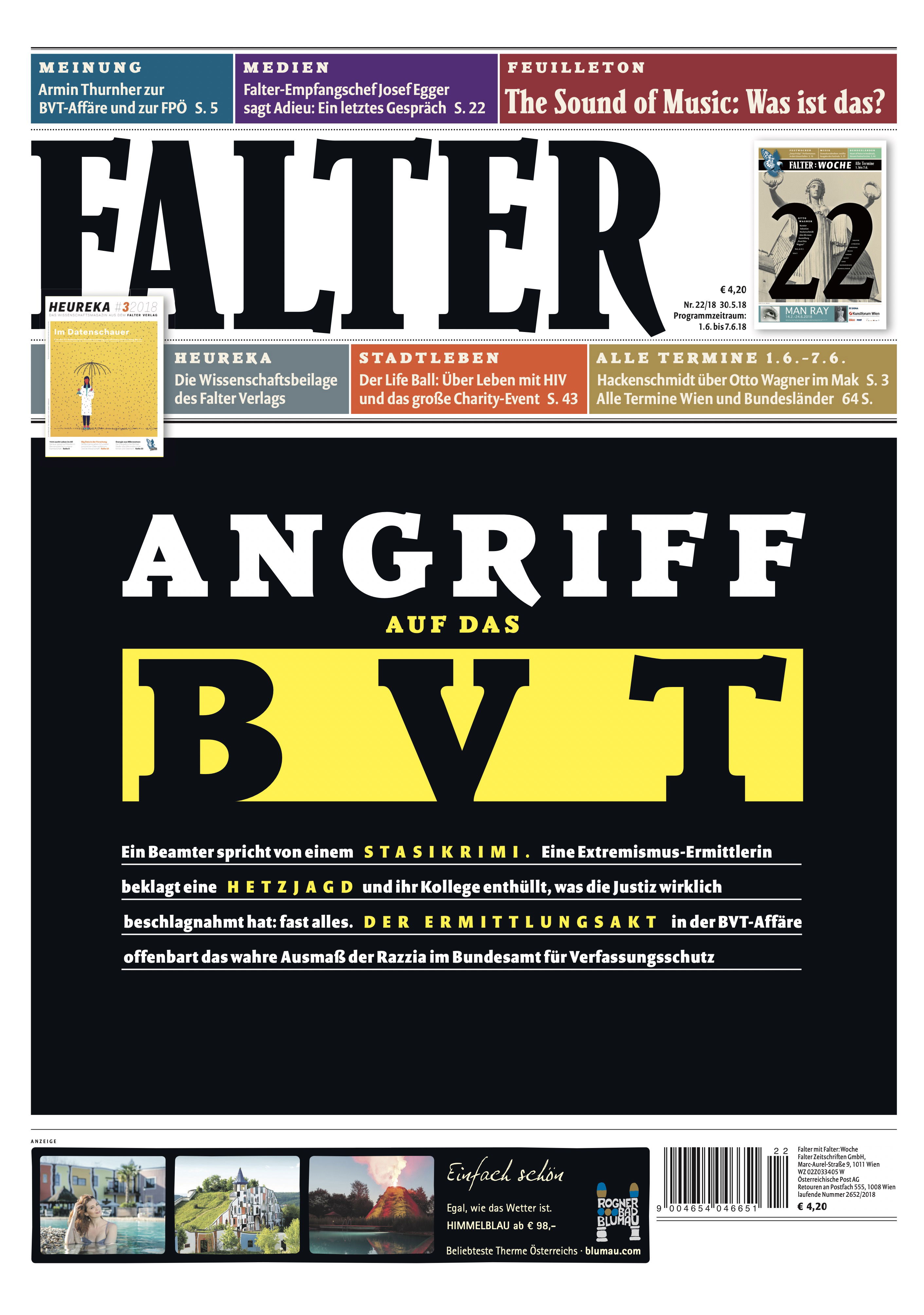

Wolfgang Bauer als Bild im Bild im Bild im Bild

Martin Pesl in FALTER 19/2018 vom 09.05.2018 (S. 38)

Spätgeborene kannten den Dramatiker Wolfgang Bauer stets nur als legendäre österreichische Szenefigur, deren Zenit längst überschritten war. Ehrenpreise heimste der Grazer (1941–2005) lange nach der Uraufführung seines hyperrealistischen Drogenkonsumstücks „Magic Afternoon“ 1968 trotzdem ein. Seine runden Geburtstage wurden im ORF zelebriert. Heimische Theater taten sich indes schwer, Bauer zu spielen, während ausgerechnet in San Francisco seine abseitigsten Werke abgefeiert wurden. Die kürzlich erfolgte Uraufführung des vor drei Jahren aufgefundenen Stücks „Der Rüssel“ im Akademietheater verschafft Bauer derzeit neue Aufmerksamkeit.

Zur rechten Zeit erscheint also die umfangreiche, satt bebilderte Biografie des Germanisten Thomas Antonic, der zuletzt auch den „Rüssel“ herausgab. Antonic hat sich tief in Bauers Universum hineingekniet und dessen verrücktes Leben anschaulich beschrieben, aber auch Aspekte im Werk gefunden, die so geballt wohl noch nie gewürdigt wurden. So sieht er im Spiel mit Subjektivismus und Realitätsebenen, das sich durch Bauers Werk zieht, einen Vorläufer sogenannter Mindbender-Filme, wie etwa Christopher Nolans „Inception“.

Der Begriff „mise en abyme“ spielt eine zentrale Rolle: ein Bild im Bild im Bild im Bild – unendlich. Auch Antonics Projekt uferte aus. Auf der Website des Verlags ist noch von ca. 350 Seiten die Rede, am Ende sind es über 600 geworden. Das zeugt von großem Engagement. Vergessene Stücke wie „Film und Frau“ oder „Silvester“ beschreibt er so detailgenau und mitreißend wie Bauers Ausflüge in Film, TV, Radio, Prosa, Aktionismus und Freimaurertum, was das Buch auch für Nichtkenner interessant macht.

Dazu werden die meist divergierenden Reaktionen von Publikum und Presse zusammengefasst. Die wohl ungerechtesten Verrisse stammten dabei über Jahre hinweg von der legendären Kritikerin Sigrid Löffler. Dass Antonic sein Buch eingangs ihr widmet, erscheint wie eine gehässige, aber befriedigende Pointe.