Mali, Dijon, Wien und die Widersprüche der Welten

Julia Kospach in FALTER 41/2014 vom 08.10.2014 (S. 42)

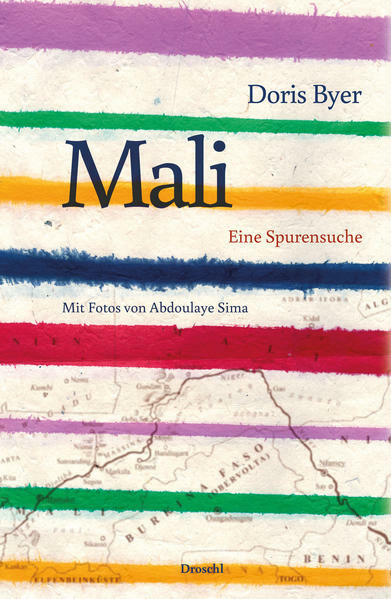

Reisen: Doris Byers exzellenter literarisch-anthropologischer Reisebericht mit Fotos von Abdoulaye Sima führt nach Afrika

Sie sind ein ungleiches, unwahrscheinliches Team: Doris Byer, Wienerin, Jahrgang 1942, Anthropologin und erfahrene Forschungsreisende wie geübte Einzelgängerin, und Abdoulaye Sima, ein junger Franzose westafrikanischer Abstammung, Jahrgang 1973, aufgewachsen in Dijon, von Beruf Bühnenregisseur und Fotograf mit den Wohnorten Paris und Aix-en-Provence.

Über den Weg gelaufen sind die beiden einander zufällig, als eigenbrötlerische Touristen am Rand der Sahara in der südmarokkanischen Oase Tigmart. "In Wien oder in Paris hätten wir uns sicher nicht getroffen", schreibt Byer in "Mali. Eine Spurensuche", das sie über die Geschichte ihrer nachfolgenden Reisen mit Abdoulaye Sima geschrieben hat. Der ist auf dem Weg in die Heimat seiner Herkunftsfamilie in Tigmart gestrandet und schließt sich nun, wo es für ihn aufgrund gesperrter Grenzen kein Weiterkommen mehr auf dem Landweg nach Süden gibt, stattdessen Doris Byer auf ihrer Rückreise durch Marokko an.

Aus dieser ersten gemeinsamen Reise entsteht die Idee zu einem Projekt. Später, als Byer und Sima dieses große Ziel schon ein paarmal aus den Augen verloren haben, wird Byer es einmal so zusammenfassen, nämlich "dass sie gemeinsam die Geschichte seiner Familie zwischen Afrika und Europa vor dem Hintergrund des Zeitgeschehens erarbeiten wollten, um voneinander zu lernen und das Verhältnis zwischen den beiden Kontinenten in einem neuen Licht zu sehen". Drei emotional anstrengende Reisen nach Mali und in den Senegal unternehmen sie 2002, 2005 und 2006 miteinander, und Byer besucht auch Simas Eltern in Dijon, die dort seit den 1960er-Jahren leben und arbeiten.

Herausgekommen ist bei diesem aufwändigen Vorhaben eine ganz ungewöhnliche Art von Buch, in dem Byer wie schon zuvor in "Essaouira, endlich" (2004) über die Grenzen ihrer wissenschaftlichen Disziplin hinausgeht. "Mali" ist keine kulturanthropologische Studie, es ist ein exzellenter, vielseitiger literarisch-anthropologischer Reise- und Erfahrungsbericht, der sich aus vielen Elementen zusammensetzt.

Da ist die Familiengeschichte der Simas zwischen Europa und Westafrika. Da ist die bis zurück ins 13. Jahrhundert reichende Geschichte des einflussreichen Volks der Soninké, dem die Familie angehört. Ebenso erzählt Byer in Ausschnitten von der Kolonialgeschichte des früheren Westsudan, vom heutigen Alltagsleben in Mali oder von den Reiseerlebnissen in einem von den Nachwirkungen der Entkolonialisierung gezeichneten Land, das auf Umwegen über weit verzweigte und für den Einzelnen oft erstickend dicht gewobene Familienbande doch funktioniert.

Eingestreut sind Porträts von zahlreichen Cousins, Tanten oder Onkeln von Abdoulaye Sima, denen sie unterwegs begegnen. Die unsichtbaren Verhaltensregeln, die in den Städten und Dörfern entlang der Flüsse Niger und Senegal gelten, sind für Byer trotz ihrer vielfältigen Erfahrungen mitunter so schwer zu durchschauen, dass sie nicht nur einmal zur Einsicht kommt, einfach nichts richtig machen zu können.

Es ist ein konservatives Milieu, dem Simas Familie entstammt, in dem "starke Frauen, die zur totalen Abhängigkeit erzogen worden waren, nun auch totale Abhängigkeit reklamierten, und zwar mit ihrer ganzen Stärke". Auch Sima fühlt sich nicht selten befangen, wird als "Cousin" oder "Sohn aus Frankreich" meist hofiert, mitunter aber auch kritisiert, weil er den Geboten des Islam nicht genug folgt oder die Sprache seines Volkes nicht spricht.

Doris Byer tritt in diesem Buch nicht als Ich-Erzählerin auf. Sie spricht von sich selbst in der dritten Person. Sie ist "Doris" oder "die Frau aus Wien". Das ist der einzig seltsam anmutende Kniff dieses famosen, facettenreichen Buchs, der zweifellos auf Entfremdung und Distanzierung aus ist und damit auch Erfolg hat.

Dessen ungeachtet lässt sich aus diesem Buch nicht nur viel lernen und erfahren. Es ist auch ein exzellentes Lehrstück darin, wie souverän man als Beschreibende mit Widersprüchen umgehen kann, die einem allerorten begegnen – und erst recht, wenn Menschen über Generationen hinweg zwischen zwei Welten leben.