SKLAVEN DER FREIHEIT

Matthias Dusini in Falter 11/2025 vom 2025-03-12 (S. 26)

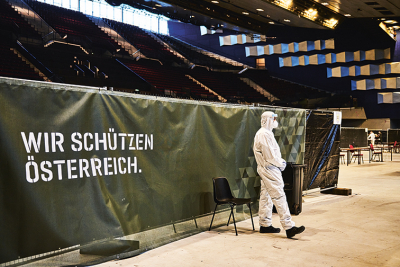

Der Blick zurück auf die Pandemie stimmt trübselig. Die Forschung entwickelte rasch einen Impfstoff und rettete viele Leben. Journalisten vermittelten komplexe Laborvorgänge. Auch die Politik schnitt insgesamt gut ab. Deren Vertreter setzten in vielen Staaten die richtigen Maßnahmen, um das Coronavirus einzudämmen. Dennoch zeigen Umfragen, dass nicht die Krisenmanager erfolgreich sind, sondern jene, die Impfung und Maskenpflicht verteufeln. Warum gibt es Jahre nach dem Ende der Krise keine Party, sondern einen Kater?

Bin so frei Eine Erklärung steckt in dem Ideal der Freiheit, dem wichtigsten Versprechen moderner Gesellschaften. Bereits aufgeklärte Denker des 18. Jahrhunderts wie Jean-Jacques Rousseau beschrieben das Recht des Einzelnen, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Fortschritt bedeutet in diesem damals noch utopischen Entwurf die Befreiung von allen Zwängen. Weder Tradition noch Obrigkeit sollen die Entfaltung des Selbst behindern. Rechte und linke Liberale unterscheiden lediglich zwischen zwei Wegen: Soll das Individuum den Weg ganz allein gehen oder braucht es einen starken Staat, der diese Möglichkeit garantiert?

Vor fünf Jahren prallte der in neuester Zeit verlässlich fahrende Befreiungsexpress auf eine Mauer. Selbstverständliche Dinge wie der Besuch eines Parks oder eines Kaffeehauses waren nicht mehr möglich. Politiker griffen zu Stofftieren, um die Regeln schmackhaft zu machen. Der sogenannte Babyelefant sollte veranschaulichen, wie groß der Abstand zwischen den Leuten zu sein hat, um eine Ansteckung zu verhindern. Staatliche Institutionen, die bisher vor allem in Form von Schulnoten oder Dieselprivileg in das Leben der Bürger eingriffen, zeigten plötzlich eine ungemütliche Seite - ihr wahres Gesicht, würden einige behaupten.

Frühmoderne Philosophen wie Thomas Hobbes (1588-1679) entwickelten in feudalistischen Zeiten ein neues Herrschaftsmodell. Der Staat hatte darin die Gestalt eines allmächtigen Tieres, des Leviathans. Hobbes dachte dabei an eine weniger willkürliche Form von Obrigkeit. Aufgabe eines modernen Souveräns sei es, dafür zu sorgen, dass nicht einzelne Personen oder Gruppen ihre Interessen auf Kosten anderer durchsetzen. Ähnlich argumentierten die Gesundheitsminister während der Pandemie: Die Einschränkungen schützen jene, deren Immunsystem schwach ist; für die Vulnerablen sei eine Covid-19-Infektion besonders gefährlich.

Die Skepsis gegenüber Autoritäten gehört zu den Grundsätzen liberaler Gesellschaften. Kritische Bürger hinterfragen die Zuverlässigkeit von Informationen, Naturheiler bezweifeln die Wirksamkeit von Pharmaprodukten. Aktivistinnen besetzen die Straße, um den Marsch durch die Institutionen abzukürzen. Für einige Kritiker bedeuteten die Lockdowns einen Tabubruch. Politik, Wissenschaft und Medien dienten nicht der Wahrung von Freiräumen, sondern deren Zerstörung.

"Mein Bauch gehört mir", lautete ein Slogan der Frauenbewegung. Nun wollte der Leviathan mit einer Spritze in den Leib eindringen und geheimnisvolle Fremdkörper verstreuen. In dieser Logik bedeutete auch die Schutzmaske für eine Minderheit eine Art Zwangskollektivierung. Das Gesicht, Fenster der Seele, verschwand hinter einer Einheitskluft. Auf Demos verkleideten sich Aktivisten als gesichtslose Roboter, um gegen die Auslöschung von Individualität zu protestieren: Der Bürger als Sklave einer Gesundheitsdiktatur.

Liberalismus-Pandemie Fünf Jahre später sind alle Einschränkungen aufgehoben. Warum treffen sich nicht alle auf dem Heldenplatz, um auf einem Ball ohne Maske zu tanzen? Warum bekommen Wissenschafts-und Demokratieskeptiker stattdessen vermehrten Zuspruch? Die Amerikaner dulden sogar einen Impfgegner als Gesundheitsminister.

Diese Entwicklung legt den Verdacht nahe, dass die Pandemie nicht nur eine gesundheitliche, sondern eine gesellschaftlichen Krise war. Man könnte die gängige Interpretation der Pandemie sogar gegen den Strich bürsten und behaupten: Nicht der Freiheitsverlust war das Problem, sondern die prekäre Form von Freiheit, in der wir leben. Der bis heute nachwirkende - und von antidemokratischen Gruppen instrumentalisierte -Unmut betrifft das Selbstverständnis eines auf Autonomie und Selbstermächtigung beruhenden Gemeinwesens. Das Unabhängigkeit verspricht, aber nur wenigen ermöglicht.

Auf den ersten Blick stoppte die Pandemie den Prozess der Liberalisierung. Wo sich ein Babyelefant in einen Despoten verwandelt, werde die Freiheit zerstört, so die allgemeine Sichtweise. Dieser Essay versucht eine andere Lesart. In der Pandemie gab der Liberalismus seine hässlichen Seiten preis -wie eine Hundewiese nach der Schneeschmelze. Nicht der autoritäre Staat gab sich zu erkennen, sondern das freiheitliche Ideal in seiner höchst fragwürdigen Ambivalenz.

Der Imperativ der Selbstverwirklichung lockert die sozialen Bindungen. Wer sein befreites Sexleben über Tinder organisiert, schlief bereits vor dem Virus häufig allein im Bett. Manchen Betroffenen dämmerte, wie weit sie sich von ihren Nächsten entfremdet hatten. Überrascht stellten sie fest, dass in ihrer Nachbarschaft menschliche, mitunter auch bedürftige Wesen wohnten. Krabbelstuben und Kindergärten ermöglichen es beiden Elternteilen, einen Beruf zu ergreifen. Auf traditionelle Care-Verhältnisse zurückgeworfen, mussten sich einige Väter und Mütter erst wieder an das gemeinsame Kochen und Spielen, an quality time im Überfluss gewöhnen. Hatte man nicht vorher schon den Kinobesuch zugunsten eines vereinzelten Streaming-Abends aufgegeben, möglichst nicht am gemeinsamen Fernsehapparat, sondern am gesonderten Second Screen?

Die sozialen Medien verlagern die persönlichen Kontakte vom Schulhof auf Plattformen wie Tiktok oder Instagram. Die Klassenschließungen beschnitten den Alltag vieler Jugendlichen zwar, aber hielten sie sich nicht auch unabhängig davon lieber in virtuellen Communities auf? Wo beginnt das selbstgewählte Alleinsein, wo die aufgezwungene Isolation?

Vereine beklagten bereits vor dem März 2020 das schwindende Interesse. Freiwillige Feuerwehren etwa prägten in Dörfern die Freizeit und stellten fest, dass Selbstverwirklicher keine Lust mehr haben auf den kommunitaristischen Zapfenstreich. Der Stammtisch wanderte -Seuche hin oder her -in den Fundus für Vintagemöbel. Der Lockdown verpflichtete die Zivilgesellschaft zur Untätigkeit, eine möglicherweise sogar läuternde Erfahrung. Die hygienisch begründete Vereinzelung machte den Niedergang des Gemeinwesens messbar, der auch ohne Covid-19 voranschreitet.

Hackler und Herren Die Verbote galten für alle. Aber jeder empfand sie anders. Existenzielle Sorgen plagten jene, die Angst hatten, ihren Job zu verlieren: Saisonarbeiter oder Teilzeitkräfte, die mit einem kleinen Gehalt über die Runden kommen. Das Verbot, den Ort zu verlassen, traf jene hart, die im ländlichen Raum auf das Auto angewiesen sind. Autonomie bedeutet für sie vielleicht nicht mehr, als ein Einfamilienhaus zu bauen (siehe Seite 29). Oder mit einem PS-starken Automobil über die Landstraße zu brettern. Sie registrierten die Gesundheitspolitik als Einschnitt in eine ohnehin bescheidene Freiheit.

Der technologische Umbruch befeuerte die Spaltung. Während Corona nahm der Ausbau der digitalen Infrastruktur Fahrt auf. Homeoffice und Onlineshopping verwandelten Konsumenten in User. Die Pandemie ließ allerdings auch die Ungerechtigkeit der Cyber-Economy zutage treten. Ganz unten standen jene, die zurück an die Supermarktkasse oder in den Operationssaal mussten. Am obersten Ende der Nahrungskette jubelten die Fürsten des Internets. Die Handelsplattform Amazon und der Computerhersteller Apple verzeichneten Rekordumsätze.

Das Reich der Freiheit zerfällt, so die in der Pandemie konkret spürbare Erfahrung, in ein oben und unten. Der Ausnahmezustand erniedrigte jene, die in "systemrelevanten" Jobs auch noch riskierten, angesteckt zu werden. Die anderen setzten in Altbauwohnungen Sauerteig an und übten Klavier. Wer es sich leisten konnte, zog sich auf eine Insel oder in ein Landhaus zurück, während sich das Dienstleistungsproletariat in enge Behausungen zwängte.

Die einen begrüßten die Impfung als Fortschritt der freien Wissenschaft. Andere betrachten deren Ampullen als weitere Zumutung in einem ohnehin fremdbestimmten Leben. Der von Rechtspopulisten geschürte Hass auf liberale Eliten setzt genau hier an.

Sie malen das Bild einer globalen Oberschicht, die polyglott zwischen Konzernzentralen und Eliteuniversitäten pendelt und sich die Gewinne der Globalisierung, etwa in Form von Pharma-Aktien, aufteilt. Rechte Parteien sprechen die Verlierer der angeblich freien Welt an: jene, die etwa in Industriebrachen hängenbleiben, weil sie auch anderswo keinen Job finden. Nichts verbinden Rechte mehr mit dem linksliberalen Lebensstil als die sogenannte Wokeness, also den Kampf gegen die Diskriminierung von Minderheiten. Woke Aktivistinnen und Aktivisten verstehen sich als Bewegung für soziale Gerechtigkeit. Wie also begründen ihre Gegner den Hass auf die "Aufgeweckten"?

Deren ultraliberale Botschaft lautet, dass jeder und jede das Recht auf eine eigene Identität hat. Die Wissenschaft stellt etwa den Baukasten für ein selbstgewähltes Geschlecht - etwa durch Hormonbehandlungen -zur Verfügung. Gender-Futurist:innen warten auf den Tag, an dem jeder Mensch seine wunschgemäßen Genitalien mit 3-D-Biodruckern herstellen kann. Die einen sehen darin einen Akt der Selbstermächtigung. Wokeness-Hater interpretieren dieses Programm aber als Allmachtsfantasie, das von der Natur auferlegte Einschränkungen ignoriert - einen eiskalten Individualismus.

Rechte Gesellschaftskritik Konservative Ressentiments mischen sich in die Verachtung von Menschen, die anders leben wollen. Rechte verbinden "liberal" mit Trans-Boxern, die zu Frauen in den Ring steigen, mit Serienkillern in Röcken und staatlich alimentierten Künstlern, die im Theater Gott und Vaterland verhöhnen. Die Propaganda trifft dennoch einen wunden Punkt: dass das Streben nach einem uneingeschränkten Individualismus soziale Privilegien voraussetzt.

Der Sound der Klage klingt vertraut. Die Ablehnung eines Modells, das die Freiheiten der Ökonomie verklärt, lässt sich seit den 1990er-Jahren in den Schriften der Neoliberalismuskritik nachlesen. Autorinnen wie die Politikerin Sahra Wagenknecht mokieren sich über den linksliberalen Lebensstil, der über marginalen Anliegen wie der gendergerechten Schreibweise die wirtschaftlichen Bedingungen vernachlässige. Keine Rede in Wokeistan, wo er/sie/es nicht auf die eigene "privilegierte Sprecher*innen-Position" aufmerksam machen würde. Doch diese Selbstkritik strahlt selten über akademische Zirkel hinaus. Rechte Bewegungen verstehen es besser, die Scheinheiligkeit des liberalen Milieus anzuprangern. Sie werten die an sich neutrale Formulierung "liberale Demokratie" ab, indem sie diese Staatsform als Verschwörung gegen die Interessen der einfachen Bürgerinnen und Bürger darstellen. Liberale Demokratie heißt in dieser Deutung eine Autokratie sozial privilegierter Zirkel.

Die Pandemie lieferte Argumente für den Aufstand der Freiheitssklaven. Wer bereits vorher die Globalisierung als "Globalismus" brandmarkte, konnte sich nun auf die "Macht der Pharmalobby" einschießen. Wissenschaftsverweigerer verbissen sich in die "Arroganz", mit der Virologen die Deutungshoheit für sich reklamierten. Das Vertrauen in die traditionellen Medien schmolz dahin. Wer sich bis dato "im Netz" über aktuelle Ereignisse informierte, fand in den Kanälen von Verschwörungsgläubigen eine mit ständig neuen Gerüchten gefütterte Gegenerzählung.

Gesellschaftskritik gilt als Monopol der Linken. Nun scheint es so, als böten rechte Parteien erfolgreicher Antithesen an. Sie bedienen sich zweier Rezepte, die sich auf den ersten Blick widersprechen. Das eine Programm empfiehlt den Weg in vormoderne Gemeinschaften, ein Zurück ins Mittelalter. Das andere lehnt den Individualismus nicht ab, sondern übersteigert ihn.

Rosenkranz und Kettensäge

Nennen wir das eine Konzept das Rosenkranz-Modell, das andere den Kettensägen-Ansatz. Die einen mögen Schafe, die anderen Wölfe. Beiden gemeinsam ist die Ablehnung der liberalen Demokratie. Sie bekämpfen den Staat und seine Institutionen als Despotie und liefern gleichzeitig die Anleitungen zu einem neuen Autoritarismus.

Die Rosenkranz-Strömung schaut nicht nach vorne, sondern in die Vergangenheit. Ihre Ideale wurzeln in der Antike, wo die Stoa die Selbstbeherrschung lehrte, oder im Mittelalter, als die Religion die Zähmung der Triebe gebot. Die rechten Utopisten denken nicht an Kommunen, die in den 1970er-Jahren durch Besitzlosigkeit und freie Liebe den Aufbruch begehrten. Wenn sie von echten Nachbarschaften sprechen, kommen ihnen Gruppen wie die Amischen in den Sinn, ein christliches Kollektiv, das technischen Fortschritt ablehnt und die individuelle Freiheit einer patriarchalen Hierarchie opfert.

Die Freiheitliche Partei (FPÖ) platziert Freiheit und Selbstverwirklichung an erster Stelle ihres Programms. Der einzelne sei Teil einer Solidargemeinschaft, deren Kern die Gemeinschaft von Mann und Frau mit gemeinsamen Kindern ist. Das politische Ziel: "Das Volk wieder zu einer möglichst homogenen Einheit zu machen." Die berechtigte Kritik an einer liberalen Gesellschaft, die ihre Versprechen nicht hält, dreht sich in ein autoritäres Fantasma.

Der zweite Angriff auf die liberale Demokratie wirkt auf den ersten Blick paradox. Es geht dabei nicht um Askese, sondern um eine Art Anabolika-Individualismus. Die vom ultralibertären argentinischen Präsidenten Javier Milei im Wahlkampf gern verwendete Kettensäge gilt als deren Symbol. Ein zentrales Werk dieser Ideologie stammt aus dem Jahr 1997. Der US-Investor James Dale Davidson und der englische Times-Redakteur Lord William Rees-Mogg skizzierten in "The Sovereign Individual" die zukünftige Entwicklung der Informationsgesellschaft.

"The Sovereign Individual" prophezeit hellsichtig die von der Cyber-Ökonomie vorangetriebene Entwicklung: den Siegeszug der Kryptowährung, die Krise des Wohlfahrtsstaates und den Erfolg der Tech-Bros, die sich heute um US-Präsident Donald Trump scharen. Investoren wie Peter Thiel, der 2020 das Vorwort zu einer Neuauflage schrieb, loben "The Sovereign Individual".

Der Wohlfahrtsstaat, der einen Ausgleich zwischen Schwachen und Starken anstrebt, gehört in dieser Vision der Vergangenheit an. Kryptowährungen ermöglichen es Unternehmern, ihr Kapital vor den Steuerbehörden in Sicherheit zu bringen. Den Ministerien fehlen in der Folge die Einnahmen, um Schulen zu bauen und Krankenhäuser zu betreiben. Demokratien würden, so die These, in Chaos und Gewalt versinken, während sich die Superreichen in von privaten Sicherheitskräften verteidigte Startup-Städte zurückzögen.

Wenn sich Trump heute als König inszeniert, der über dem Gesetz steht, ähnelt er den Siegern in "The Sovereign Individual" - empathiebefreiten Wolfsnaturen, vor denen Hobbes in seiner staatstheoretischen Schrift "Leviathan" warnte.

In der von Davidson/Rees-Mogg skizzierten Welt triumphieren jene, die die neuen Technologien für ihre Zwecke nutzen. Der Vision liegt ein darwinistisches Modell zugrunde, das Freiheit über das Gesetz der Anpassung definiert. Souveränität erlangt, wer sich am besten auf die neue digitale Umgebung einzustellen vermag. Die Dystopie wirkt immer realer.

Gekränkte Freiheit

Die Aussichten sind düster: Auf der einen Seite antimoderne Regression, auf der anderen nihilistischer Kapitalismus. Lässt sich das Kippen von rechter Liberalismuskritik in Autoritarismus noch stoppen?

Die deutschen Autoren Carolin Amlinger und Oliver Nachtwey weisen in ihrem Buch "Gekränkte Freiheit" auf einen Widerspruch hin, der Anlass zur Hoffnung gibt. In ihren Augen bleibt ein Prinzip bei aller Wut auf den Liberalismus unangetastet: der Wunsch nach Unabhängigkeit. Was heutige Rechte von totalitären Systemen unterscheidet, sei die Tendenz zum Ungehorsam. Die Ablehnung liberaler Eliten bedeute eben nicht die Unterwerfung unter einen Rudelführer, sondern Rebellion als Selbstzweck. Vorsitzender befiehl, wir folgen dir nicht!

Die Fotos von Antimaßnahmen-Demos zeigen tatsächlich eine bunte Truppe von Klangschalenheilern, bürgerlich gekleideten Anthroposophen und Goa-Hippies. Die daran teilnehmenden Rechtsextremen tragen keine Uniform, sondern -ziemlich individualistisch -Markenkleider. Es wird getanzt, nicht marschiert.

Sogar FPÖ-Chef Herbert Kickl, ein Anführer des österreichischen "Sklaven"-Aufstands, kann sich weder auf straff organisierte Schlägertruppen noch auf unterwürfige Parteigenossen verlassen. Kickl verkörpert kein Führerprinzip, sondern den Typus leicht kränkbarer Spartakist. In seiner Freizeit verschickt er Fotos von seinem Hobby, dem Bergsteigen. Mit vom Wind zerzausten Haaren blickt er in die Kamera. Er feiert dort oben, wo es einsam ist - und keine Horde wärmt.

Stille Stadt

Stille Stadt