Tief im Westen

Matthias Dusini in FALTER 51-52/2013 vom 18.12.2013 (S. 42)

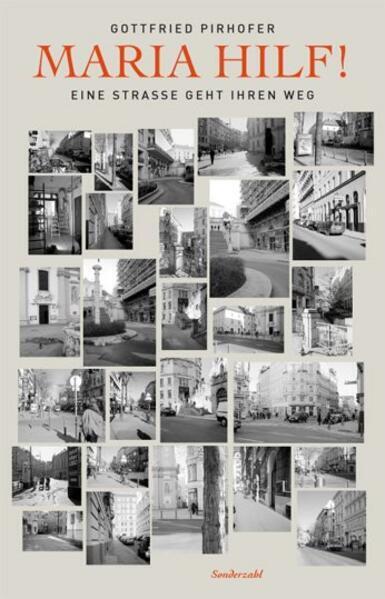

Der Stadtforscher Gottfried Pirhofer schrieb eine Hommage an die Mariahilfer Straße – und eine Polemik gegen die Fuzo Mahü

Der Lärm trieb den Stadtforscher Gottfried Pirhofer ins Freie. Jahrelang dauerten die Arbeiten für den Dachausbau in seinem Wohnhaus in der Theobaldgasse; der heute 63-Jährige streifte währenddessen durch die Gassen zwischen Naschmarkt und Mariahilfer Straße.

Sein Blick blieb an Hausportalen und Parkbänken hängen, er beobachtete, wie sich die Räder eines Kinderwagens zwischen der Bustürbodenkante und der Gehsteigkante verklemmten, und er notierte die fantasievollen Namen von Friseuren – Kopf & Quer, Superkampel, Fifaor Uno, GmbHaar, Haarkultur, Haarmonie und Hairgott. Oben wuchs das Penthouse in den Himmel, unten ließ sich Pirhofer durch den Junkspace von Starbucks und H&M treiben.

Längst grüßt er auch jenen Augustin-Verkäufer, der den Straßenlärm mit seinem Slogan übertönt: "Hallo Freunde, / Bitte nicht Rauchen, / Ich möchte mir ein Essen kaufen."

Irgendwann beschloss Pirhofer, das Erlebte in einem Buch festzuhalten. Er wollte einmal etwas machen ohne Auftrag und Zeitlimit. Das Resultat mit dem Titel "Maria Hilf!" ist eine Mischung aus Essay und Grätzelführer, aus Geschichtsbuch und Erzählung.

Unzählige Beobachtungen und Reflexionen verdichtete der Autor zu einer Hommage an die Wiener Main Street, die im Jahr 2013 im Zentrum öffentlicher Auseinandersetzungen stand. Pirhofer liefert Stoff für diese Debatte, in der es über die Frage nach dem Autoverbot hinaus darum geht: In welcher Stadt wollen wir leben?

"Am Anfang hatte ich kein Bild von der Mariahilfer Straße", sagt Pirhofer. "Sie war für mich eine Straße ohne Eigenschaften." Dann begann sich der Schriftsteller vorzutasten und bekam ein Gefühl für die Besonderheiten des Terrains.

Bitte die Augen schließen. Man stelle sich Mariahilf im Altertum vor, als der Wienerwald bis zur Zweierlinie herunterreichte. Da lag die Straße auf einem Höhenzug, der seitlich über Weinberge zum Wienfluss abfiel.

Hier fanden sich Reste einer illyrischen Siedlung, verlief eine von Urwald gesäumte römische Fernstraße. Vor dem inneren Auge reihen sich die Bilder aneinander – ein lehmiger Pfad, eine gepflasterte Vorstadtstraße, ein von den größten Kaufhäusern der Monarchie gesäumter Boulevard. "Die Mariahilfer Straße verläuft auf einem Höhenzug", erklärt Pirhofer. "Manchmal liegt sie wie eine große Schlange in der Sonne auf einer Lichtung."

Der aus Tirol stammende Forscher und Schriftsteller, der Bücher über die Geschichte des Wohnens publiziert hat, gehört zu jener Generation von Stadtplanern, die in den 1970er-Jahren neue Wege gingen. Sie kritisierten den ideenlosen Bauwirtschaftsfunktionalismus der Nachkriegszeit und entdeckten gleichzeitig die Qualitäten des Wohnungsbaus des Roten Wien.

In Deutschland, wo Pirhofer seine Studienjahre verbrachte, erlebte er die Auswirkungen der Kahlschlagsanierungen, die auch noch die letzten Reste der historischen Stadt verschwinden ließen.

Im Berliner Bezirk Kreuzberg wurden ihm die Eigenheiten der weithin unbeliebten historistischen Architektur bewusst, jener Blockrandbebauungen, die auch das Wiener Stadtbild beherrschen. "Es war leistbarer Wohnraum mit offenen Grundrissen – ideal auch für Wohngemeinschaften."

Zurück in Wien, arbeitete Pirhofer an Studien über den Wohnbau, der damals gerade auf kommunaler Ebene einen Aufschwung erlebte. Die sogenannte sanfte Stadterneuerung ging weg vom Modell der Tabula rasa und unterstützte die Sanierung von Gründerzeithäusern. Durch die Zusammenlegung kleiner Wohnungen und die Begrünung von Innenhöfen entstanden hochwertige Wohnflächen in zentraler Lage.

"Was für ein trostloses Bild", sagt Pirhofer, während wir über die für den Autoverkehr gesperrte Mariahilfer Straße spazieren; sie ist an diesem Herbstnachmittag nur schütter gefüllt. "Das hier war eine informelle, anarchische Shared-Space-Zone, in der jeder auf jeden aufgepasst hat. Die Autos mussten langsam fahren, und die Fußgänger konnten locker die Straße überqueren. Jetzt herrscht ein Kampf aller gegen alle."

Man muss an engagierte Intellektuelle wie Wilhelm Kainrath (1939–1986) erinnern, die in den 1970er als magistratische Außenseiter neue Konzepte für Ökologie und Bürgerbeteiligung entwickelten, um Pirhofers Verstimmtheit zu verstehen.

Ihnen ging es um den Ausgleich der Gegensätze zwischen Arbeiterbezirk und Cottage, verdichtetem Stadtzentrum und grünem Speckgürtel, mithin um eine allgemeine Idee des gesellschaftlichen Fortschritts – um eine neue Urbanität.

Heutige Stadtplanung erschöpft sich meist in den Verwertungsansprüchen von Investoren und dem Pragmatismus von Politikern, die auf den PR-Wert von Einzelprojekten achten. Pirhofer ärgert, wie Planungspolitiker einseitig ihre Fahrrad fahrende Klientel bedienen und dabei etwa die Zuwandererkids ausschließen, die "das Blech lieben". Und ihn stört die entmündigende Geste der "guten Hirten", die den Alltag der Stadtbenutzer dirigieren.

Die vielen die Mariahilfer Straße säumenden Verkehrsschilder bedeuten für ihn nicht Freiheit, sondern den Zwang zur Selbstdisziplinierung; die Fußgänger können in der "Begegnungszone" nicht entspannt flanieren, sondern müssen auf vorbeisausende Radfahrer und Skateboardfahrer achten. Und wie soll ein Schulkind die Straße gefahrlos überqueren, wenn kein Zebrastreifen mehr den Übergang markiert?

Für eine autofreie Zone, so Pirhofer, sei schlichtweg kein Bedarf vorhanden. Die Mariahilfer Straße sei nicht die Kärntner Straße, auf der sich Unmengen von Touristen Richtung Stephansdom schieben. Der Ansturm der Massen beschränke sich auf wenige Tage im Jahr, an denen ohnehin bereits ein Fahrverbot herrsche. In der kalten Jahreszeit verschwinden auch die Schanigärten, was aus einem urbanen Corso den Vorplatz einer Shopping-Mall macht. "Bis zehn Uhr vormittags ist hier nichts los. Und nach Geschäftsschluss ist die Mariahilfer Straße wiederum menschenleer", lautet Pirhofers Einschätzung.

Die Bauarbeiten in seinem Wohnhaus haben Pirhofer etwas mürbe gemacht. Hastig zieht er an einer Zigarette, entschuldigt sich für den polemischen Unterton mancher Bemerkungen. Er möchte nicht als Wutbürger gesehen werden, eher als kritischer Flaneur, der sich gegen ortlose Klischeebilder wehrt.

"Maria hilf!" ist weniger eine Polemik als eine Warnung vor dem Verlust von Urbanität. Pirhofer hört hinein in die Sprache von Planern, die flapsig von "Fuzo" und "Mahü" sprechen und hilflose Strandidyllen in ihre Prospekte drucken. Dieser Geschichtslosigkeit setzt er die Eigenschaften einer über Jahrtausende gewachsenen Stadtlandschaft entgegen. Man versteht, warum er dagegen ist, dass die Durchgängigkeit dieser Verkehrsader zerstört wird.

Im Sommer steht die Sonne tief in der Straßenschlucht. Das Gegenlicht verzerrt die Gesichter der Passanten zu dunklen Flecken. "Das ist das Synonym für die Anonymität der Großstadt", erklärt Pirhofer, als wir unseren Rundgang fortsetzen.

Die Mariahilfer Straße sei die Straße des Westens – sowohl in der natürlichen Lage als auch in ihrer Symbolik. Der Westbahnhof und das Café Westend sind Meilensteine jenes alten Fernwehs, das etwa im Five o'Clock Tea in Heimito von Doderers "Strudlhofstiege" oder dem "abendländischen Kulturbegriff" von Adolf Loos seinen Niederschlag fand.

Auch wenn eine Mehrheit der Bürger demnächst für ein Autoverbot auf der Mahü stimmen sollte: Dieser feinsinnige Spaziergänger liefert Argumente für ein Zusammenleben, das nicht den eigenen Lebensstil zum Maß aller Dinge macht.