Der Muff von 50 Jahren

Matthias Dusini in FALTER 17/2018 vom 25.04.2018 (S. 26)

Der Mai 1968 steht auch in Wien für Rebellion und Emanzipation. Erstaunlicherweise wird das Jubiläum vor allem von Rechten diskutiert. Woher kommt diese Faszination?

Die 68er. Der abfällige Unterton ist unüberhörbar, wenn Vizekanzler Heinz-Christian Strache das Wort artikuliert. Diese Alt-68er. Die Polemik des Rechtspopulisten gibt der Jahreszahl Gewicht und verhilft dem Begriff zu einer überraschenden Aktualisierung.

Im Mai jährt sich die Revolte von 1968 zum 50. Mal. Ausgerechnet die Gegner der 68er tragen dazu bei, dass 2018 nicht zum harmlosen Veteranen-Sit-in verkommt. Woher kommt dieser Ekel, in dem so viel Faszination mitschwingt?

Schrei dich frei!

Wenn man die Chiffre 1968 oder, wie im US-amerikanischen Sprachgebrauch üblich, die Sixties auf einen Begriff herunterbrechen möchte, dann ist es Freiheit. Der Sturz von Hierarchien verbindet die jaulende E-Gitarre von Jimi Hendrix mit den Körperattacken der Wiener Aktionisten, die sich überschlagende Stimme von Janis Joplin mit Arthur Janovs Urschreitherapie. Gutes Benehmen, Vorbilder und Auswendiglernen, brüllt sie nieder!

Queen Elizabeth empört sich in der TV-Serie „The Crown“ über die Eskapaden ihrer Schwester Margaret im Swinging London. Doch als Repräsentantin einer höheren, über Jahrhunderte überlieferten Ordnung steht ihr kein Gefühlsausbruch zu. Regeln und Gehorsam seien Gottes Werk, der von Margaret ausgelebte Individualismus hingegen des Teufels. Die Königin unterdrückt jeden Aufschrei und beschränkt sich auf ein diskretes „Oh!“. „The Crown“ macht dem Publikum bewusst, wie viel sich seit den 60er-Jahren verändert hat. Alles Ständische ist verdampft und alles Heilige entweiht.

Der Ruf nach einer größeren Autonomie wurde in Lehrlingsheimen ebenso laut wie in Universitätsseminaren. Die Psychoanalyse forderte den Aufstand gegen väterliche Autorität, die politische Theorie die Rebellion gegen die Scheinwelt des Konsums. Die Erfahrung von Unterdrückung einte Frauen und Opfer des Kolonialismus, Emanzipation stieg zum Schlagwort all jener auf, die lauthals den Panzer schlechter Überlieferung sprengen wollten.

Im Alltag einer real existierenden Liberalität lohnt es, auf die gewaltigen Folgen dieser Rebellion hinzuweisen. Frauenrechte werden etwa auf einem sehr hohen Niveau diskutiert. Zur Debatte steht nicht mehr die gottgewollte Ungleichheit, sondern die Quote in der Chefetage. Als Rosa von Praunheim 1971 die Dokumentation „Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt“ vorstellte, wurde in Österreich gerade das Gesetz abgeschafft, das Sex von Männern mit Männern unter Strafe stellte. Heute tritt die Sängerin Conchita, ein Mann mit Vollbart in Frauenkleidern, auf Schlagerfestivals auf.

In Patchworkfamilien hat sich der Patriarch in seine Rolle als Teilzeitvater zu fügen, in den Kunstakademien fällt unangenehm auf, wer nach traditioneller Art ein Stillleben malt.

Doch diese in den 60er-Jahren wurzelnde Emanzipation gerät ins Stocken. Die Gegenstimmen sind ein halbes Jahrhundert später nicht mehr zu überhören. Von Moskau bis Mekka regt sich Kritik an der zur Gewohnheit gewordenen Freiheit, die viele Jahre schier unaufhaltsam voranschritt. Anhänger einer nicht mehr liberalen Demokratie liebäugeln mit Neopatriarchen wie Wladimir Putin. Sie zeichnen das Bild einer Gesellschaft, deren innerer Halt durch Schwulenehe und die Willkommenskultur unterspült würde. Ein Schlagwort dieser Rhetorik ist 68.

In den surrealen Propagandabildern der neuen Rechten löst sich das alte Europa in einem Karneval der Geschlechter und Religionen auf und geht an der Promiskuität der Identitäten zugrunde. Dem stellen die Händler der Ressentiments erfolgreich die Rückkehr zur ethnischen Gemeinschaft, die Heim-und-Herd-Familie und ein vermeintlich urwüchsiges Christentum entgegen, als Bollwerk gegen die von linken Gutmenschen aufgezwungene Islamisierung.

Rechtspopulisten wie Islamisten gemeinsam ist indes die Ansicht, dass der Westen ein falsches Paradies sei. Er habe durch einen dekadenten Freiheitsbegriff sein Rückgrat verloren. Salafistische Kommunen üben die Rückkehr zu den wesentlichen Dingen und übersetzen die Lebensreform der Hippies in Begriffe des Koran.

Prügel fürs Tachinieren

Dabei benennt das Jahr 1968 selbst eher ein Phantom als ein weltgeschichtliches Ereignis. Vor allem Studenten und Studentinnen gingen damals auf die Straße, um gegen Imperialismus und Kapitalismus zu demonstrieren. In Prag war der Gegner ein reformunfähiger Kommunismus, in Frankreich ein allmächtiger Präsident. Deutsche Jugendliche revoltierten gegen eine Gesellschaft, in der noch immer die Ideen des Nationalsozialismus nachwirkten.

Der gegen die Amerikaner in Vietnam gerichtete Kampfruf „Ho-Ho-Ho Chi Minh“ hallte auch auf den Straßen Wiens wider. Am 1. Mai störte das Aktionskomitee sozialistischer Studenten den traditionellen Aufmarsch der Sozialdemokraten. Eine weitere Keimzelle des Protests war der eben gegründete Sozialistische Österreichische Studentenbund (SÖS), der an der Universität Teach-ins (politische Informationsveranstaltungen) organisierte und sich mit der Belegschaft einer Lokomotivfabrik solidarisierte.

Jene paar Dutzend Menschen, die in Österreich nach deutschem Vorbild Wohngemeinschaften gründeten und zaghafte Versuche sexueller Freiheit unternahmen, hätten sich nicht träumen lassen, dass auch heute noch über ihre Experimente diskutiert wird.

Anfang Juni 1968 veranstaltete der SÖS mit einer Gruppe von Künstlern im Hörsaal 1 des Neuen Institutsgebäude ein Happening mit dem Titel „Kunst und Revolution“ und verhöhnte dabei den Staat und seine Institutionen. So richtig ernst nahm keiner der Beteiligten die Provokation. Die vom Boulevard zur „Uniferkelei“ hochstilisierte Performance war eigentlich als Verarschung des studentischen Politpalavers gedacht. Obwohl der Anlass harmlos war, ging die Justiz gegen die Aktionisten vor und verurteilte einige von ihnen zu Haftstrafen wegen der Herabwürdigung von Staatssymbolen. Trotz dieses Skandals kann der Mai 68 in Wien eher als Lüfterl denn als Sturm bezeichnet werden.

Der sozialdemokratische Bürgermeister Bruno Marek ließ die aufmüpfigen Studenten am 1. Mai 1968 von der Polizei niederknüppeln. Sie hatten das Konzert einer Blasmusikkapelle gestört, indem sie in spontanen Versammlungen über die Schließung eines Elin-Werks diskutierten. Die werktätigen Massen verzichteten ohnedies auf den Schulterschluss mit den „Tachinierern“.

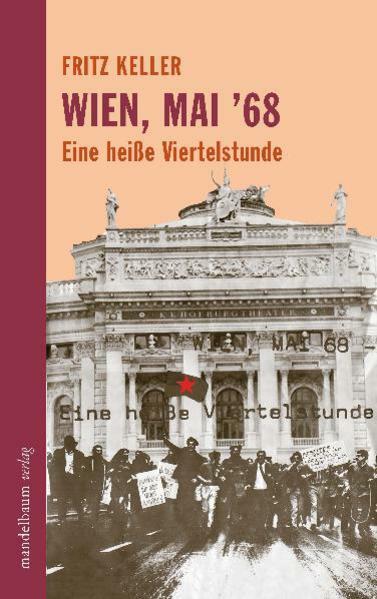

In Zeiten der Vollbeschäftigung den Zusammenbruch des Kapitalismus zu prophezeien war dann doch etwas gewagt. Der Historiker Fritz Keller bezeichnet den Mai 1968 in Wien als heiße Viertelstunde. „Die heiße Viertelstunde“ ist ein Lied, das Topsy Küppers und Georg Kreisler im Mai 1968 aufnahmen und handelt von einem sexuell frustrierten Professor.

Der Pariser Mai hatte natürlich eine andere Dimension. Ein Generalstreik legte das Land lahm, im Quartier Latin besetzten Studenten das Odeon-Theater und verwandelten es in ein politisches Basislager. In Wien plante der Dichter Joe Berger mit seinen Freunden die Stürmung des Burgtheaters. Die Aktion wurde abgebrochen, weil der Portier fragte: „Was? Das wollt ihr besetzen? Da sind doch eh nur Rentner drinnen!“

Gemessen an den revolutionären Ansprüchen der Aktivisten fällt die Bilanz eher negativ aus. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus blieb von der Hoffnung auf Abschaffung des Privateigentums nicht viel übrig. Der Glaube an Daten und Messbarkeit hat die Theorieverliebtheit der Sixties in den Schatten gestellt, das Gesetz des digitalen Algorithmus triumphierte über die Lehre vom historischen Materialismus.

Nicht einmal die Betroffenen selbst sind sich des Begriffs so sicher. So kam die Rede vom 68er erst auf, als Punks und Hausbesetzer zehn Jahre später ein Schimpfwort für die ältere Generation suchten. Zwar wohnten in den 80er-Jahren viele ehemalige Maoisten in der Toskana und trugen, zu Theater- und Museumsdirektoren aufgestiegen, den Widerspruchsgeist in die Chefetagen. Doch mit dem von den Gegnern entworfenen Bild eines moralisch aufgeblähten Hedonismus wollte sich niemand identifizieren. Heute sind die Alt-68er in Pension oder sie spielen in „Tatort“-Krimis Nebenrollen als kiffendes Altersprekariat.

Sogar die Treffsicherheit der Jahreszahl ist gering. Für Katholiken ist 1962 das Wendejahr. Da begann das Zweite Vatikanische Konzil, das die Kirche demokratischer machte. Muslime feiern die Islamische Revolution von 1979 als Modell eines Gottesstaates. Der psychedelische Summer of Love, der Höhepunkt der Hippiebewegung, fand 1967 statt. Die großen Märsche gegen die Diskriminierung von Schwarzen in den USA lagen einige Jahre zurück. Und dennoch steht 1968 für eine Epochenwende, die bis heute nachwirkt. Jörg Meuthen, der Bundessprecher der Alternative für Deutschland (AfD), sprach unlängst vom „links-rot-grün-versifften 68er-Deutschland“.

Sehnsucht nach Identität

Neue Rechte gegen linke 68er ist indes nur die halbe Wahrheit. Hinter der Polemik gegen Multikulti und moralische Verwahrlosung kommt eine Bewunderung zum Vorschein, die selbst gestandene 68er ihrer Bewegung gegenüber nicht mehr entwickeln. Das hat zum einen damit zu tun, dass es in diesem Jahr nicht nur im kommunistischen Underground brodelte. So gründete der rechte Vordenker Alain de Benoist im Mai 1968 in Lyon die Denkfabrik GRECE (Groupement de recherche et d’études pour la civilisation européene), die Ideen für eine Kulturrevolution von rechts entwickelte.

Zum anderen speist sich die Mythologie der Neuen Rechten aus linken Quellen. So taucht im Repertoire der neofaschistischen italienischen Bewegung Casa Pound der italienische Schriftsteller und Filmemacher Pier Paolo Pasolini auf, der sich als Kommunist verstand und gleichzeitig das vormoderne Bauerntum verherrlichte.

Von dem italienischen Theoretiker und 68er-Idol Antonio Gramsci entlehnen die Neonationalisten den Begriff der Metapolitik. Gramsci entwickelte in der Zeit des Faschismus eine neue Vorstellung von

Umsturz. Wer die Massen erreichen will, muss seine Themen und Bilder in die Köpfe der Menschen pflanzen. Ein Auftritt in der TV-Show oder ein Kommentar in einer liberalen Zeitung ist in den Augen der Rechtsintellektuellen mehr wert als die Wahlparole einer Partei. So entsteht der merkwürdige Eindruck, dass die Rechten heute die besseren 68er sind.

Das erklärt auch die eigentümliche Konversion führender Köpfe. Bernd Rabehl machte mit Rudi Dutschke den Sozialistischen Deutschen Studentenbund zur Speerspitze der marxistischen Linken und tritt heute als Redner auf Veranstaltungen der rechtsextremen NPD auf.

Frank Böckelmann kombinierte in der Subversiven Aktion künstlerisches Happening mit revolutionärem Pathos und gibt heute in Dresden die Zeitschrift Tumult heraus. Die Themen der Dresdner Pegida-Demonstrationen, die Ablehnung von Flüchtlingen und des Islam, finden in Tumult ein intellektuelles Sprachrohr.

Hier wird vor der Migrationswelle gewarnt, die in präzedenzlosem Umfang Europa überschwemme. Ein Autor konstatiert die „Vernichtung kulturellen Kapitals“ durch die „multitribale Gesellschaft“. Böckelmann ist ein freundlicher, alter Herr, der den Wechsel der Lager überzeugend rechtfertigt. Bereits in den 60er-Jahren sei es darum gegangen, dass die Menschen die Auflösung von Ort und Gemeinschaft als Verlust empfunden hätten.

Eine ähnliche Resignation sei heute feststellbar, wo die Globalisierung alle Unterschiede verschwinden lasse, die es für eine identitätsstiftende Verwurzelung brauche. „Da kommt Sehnsucht nach Zugehörigkeit auf“, erklärt Böckelmann. Es steckt noch mehr dahinter.

Verdrängtes 1968

Eines der Schlagwörter von 1968 war die Wiederkehr des Verdrängten. Die Leser von Sigmund Freud und Wilhelm Reich beschrieben damit eine Erziehung, die die Sexualität verleugnet und daher Aggressionen auf Minderheiten entwickelt. Die Rebellen von 1968 identifizierten sich mit den Juden, die von den Nationalsozialisten verfolgt wurden, und stilisierten sich zu Opfern des autoritären Schweinesystems. In orgiastischen Ritualen versuchten Künstler, die unbewussten Triebe des autoritären Charakters sichtbar zu machen. Der Schmutz des Underground sollte einen Blick auf die Rückseite der offiziellen Kultur ermöglichen.

Heute steht 1968 selbst unter Denkmalschutz. Die Revolution ist zwar gescheitert, aber nicht die moralische Erneuerung. Der Aufstand gilt als Beginn einer freien Gesellschaft. Die rechte Okkupation stört dieses Bild eines sauberen 68, sie bringt die dunklen Seiten der Ära ans Tageslicht. Die Retro-Nationalisten demonstrieren eine ambivalente Haltung zwischen Ekel und Bewunderung, ein Symptom für das Weiterbrodeln der Chiffre 1968 im kollektiven Unbewussten. Man kann die rechte Erinnerungskultur als Wiederkehr des Verdrängten bezeichnen, die den Schmutz der vermeintlich sauberen Revolution zum Vorschein bringt.

Dazu gehört der autoritäre Charakter der Antiautoritären. Charismatische Leader führten die Idee der kollektiven Kommune ad absurdum. Von der Idee der sexuellen Revolution profitierten jene Männer am meisten, die Übergriffe als Befreiung tarnten. Zum Muff von 50 Jahren 68 gehört der Kult der Gewalt, den die Neomarxisten in ihrer Verehrung der revolutionären Arbeiterräte zelebrierten. Die Freund-Feind-Logik der Rechtspopulisten erinnert an die brutalen Ressentiments der 60er-Jahre, als die Umgebung in korrekte Genossen und im Zweifelsfall zu liquidierende Spießer getrennt wurde.

Die urlinke Domäne Antikapitalismus wird in einer angebräunten Version weiterentwickelt. Die EU als Erfüllungsgehilfin multinationaler Konzerne eignet sich als Feindbild ebenso gut wie einstmals der militärisch-industrielle Komplex. Und was vor einem halben Jahrhundert als Kritik an der Warenwelt den Stempel der Frankfurter Schule trug, lässt sich heute als rechtsnationale Klage über den Verlust von Eigentlichkeit, einer ursprünglichen Gemeinschaft, formulieren.

Bis in die Wahl der Schlagwörter hinein imitieren die Neuen Rechten das Erbe von 1968. Im Kampf gegen das Establishment bauen die Righties einen Gegner nach Leftie-Muster auf, im pöbelnden Donald Trump lebt der Bürgerschreck fort, der einst mit langen Haaren und schlechten Manieren den Kleinbürger schockierte.

Der Begriff Alternative versprach damals einen Ausstieg aus der bürgerlichen Welt, heute reklamiert die Alternative für Deutschland den Oppositionsgeist für sich. So überraschend ist die Vereinigung der Gegensätze gar nicht. Liest man die alten Schriften von Rabehl oder Dutschke, tritt ganz klar eine nationalistische Tendenz hervor. Die Wiedervereinigung der deutschen Staaten interessierte sie mehr als der proletarische Internationalismus. Auch der Idealisierung des popolo, die von Pasolini und anderen Apologeten des mythischen Kollektivs propagiert wurde, haftet etwas Faschistoides an.

Das rechte 68er-Revival löst zu Recht ein Unbehagen aus. Es legt den Schluss nahe, dass 1968 weniger links war, als die historische Überlieferung behauptet. „Oh!“, würde die Queen dazu sagen.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen:

Ich bin nicht Mitte

Matthias Dusini in FALTER 23/2008 vom 04.06.2008 (S. 72)

Ein Witz über die 68er-Generation geht so. Fragt der Journalist den Professor: "Was haben Sie studiert?" Antwortet der Professor: "Nix!" Fritz Keller hat diesen Witz nicht erfunden, sondern gelebt, und lacht, wenn er erzählt, wie er zum Professor honoris causa wurde. Ein befreundeter Zeithistoriker wollte nicht länger mitansehen, dass sein Kollege mit 50 Jahren noch immer als Lebensmittelpolizist mit der Kühltasche durch die Kneipen ziehen muss, und schlug den Autor zahlreicher Werke über die Arbeiterbewegung für den Ehrentitel vor. Die "unterste Normalkarriere" machte dann tatsächlich einen Sprung nach oben und Keller bekam eine leitende Stelle im Wiener Marktamt. Ansonsten habe ihm der Titel nicht viel gebracht, sagt der nunmehr 58-jährige Pensionist, dem nach der Matura das Geld für ein Studium fehlte, "außer dass man im Krankenhaus schneller beim Primar landet".

Keller kontrollierte Fleischregale und gab zugleich die Schriften von Karl Marx' Schwiegersohn Paul Lafargue ("Das Recht auf Faulheit") heraus. Die Vereinbarkeit des scheinbar Unvereinbaren kennzeichnet die 68er-Generation, deren lokales Wirken Keller in dem Buch "Wien Mai '68 – eine heiße Viertelstunde" dokumentierte. Es erschien erstmals 1988 und heuer, zum Vierziger von 1968, in der dritten Auflage. "Was studiert der Herr Professor, während ich so schwer studier? Er studiert die schönen Bilderchen im Playboy, denk ich mir", reimten Topsy Küppers und Georg Kreisler auf der im Mai 1968 aufgenommenen Platte "Die heiße Viertelstunde". Couplets statt Rock 'n' Roll: Die Anti-Vietnam-Demos und Sitzstreiks der Kommune Wien hatten im Vergleich zum Frühlingssturm in Paris und Berlin die Stärke eines Mailüfterls. "Es gab hier keine Reeducation, keine FU-Berlin und keine Frankfurter Schule; in den Ämtern saßen Ex-Nazis und die Unis waren unter Ständestaatlern aufgeteilt", erklärt Keller die Ungleichzeitigkeit gesellschaftlicher Entwicklungen.

Am 7. Juni veranstaltete der Sozialistische Österreichische Studentenbund (SÖS) das berüchtigte Teach-in "Kunst und Revolution" im Neuen Institutsgebäude der Universität Wien. Es war so obszön und zynisch, dass es zum Maßstab radikaler Aktionskunst wurde. Auch 40 Jahre danach ist die Distanz des linken Aktivisten gegenüber den Aktionisten spürbar, auch wenn Keller die historische Bedeutung des Ereignisses nicht anzweifelt. "Sie waren immer nur an einer Sache interessiert – an sich selber", beschreibt er die Haltung der Gruppe um den Literaten Oswald Wiener und den Maler Otto Muehl. "Sie haben eigentlich nur das gemacht, was jeder Österreicher nach dem dritten Viertel Wein gerne machen würde: auf den Staat und die Kirche scheißen." Der heiße Mai 68 ist für ihn heute zur Historie abgekühlt, den Schulterschluss mit der Arbeiterschaft bei nur 1,6 Prozent Arbeitslosigkeit betrachtet er als einen historischen Irrtum. Was bleibt, sei "die Modernisierung einer dumpfen Provinz".

Als Teenager engagiert sich Keller beim Verband Sozialistischer Mittelschüler (VSM). "Die Wiederaufbaugesellschaft war zum Kotzen. In der Schule gab es Krawatten-, Rock- und Kirchenbesuchszwang. Wer dagegen verstieß, wurde nachhause geschickt." In seinem Heimatbezirk Simmering lernte er die Reste eines sozialistisch regulierten Lebens kennen. "Man ging in Kohorten auf Demos; wer am Ersten Mai fehlte, wurde aus der Wohnung geholt." Bis heute steht er zu der Idee des Internationalismus, die auf den russischen Kommunisten Leo Trotzki zurückgeht. "Der pannonische Schafhirte versucht sich mit dem Pariser Intellektuellen zu verständigen; das fand ich faszinierend." Die trotzkistischen Kader, die es auch in Wien gab, waren ihm dann aber doch zu orthodox.

Keller fand in der Arbeiterkultur der Zwischenkriegszeit Anknüpfungspunkte für eine Gesellschaftsveränderung, die weniger das abstrakte Kollektiv als das konkrete Individuum im Sinn hatte. Die Freidenker propagierten den Atheismus, die Esparantisten die Kunstsprache Esperanto, die Nacktkulturler wollten das bürgerliche Schamgefühl überwinden. 1985 erschien Kellers Buch "Lobau – Die Nackerten von Wien", für ihn "der Versuch, den Grünen Arbeiterkultur unterzujubeln". Doch auch in der aus der alternativen Bewegung der frühen 80er-Jahre hervorgegangenen grünen Partei wurde Keller nicht heimisch. In der Alternativen Liste, einer linken Vorgängerpartei der Grünen, sah er die letzte Möglichkeit, die Verwandlung der Ökobewegung in eine bürgerliche Honoratiorenpartei zu verhindern.

Als Historiker sieht sich Keller in der Tradition der ursprünglich skandinavischen "Grabe, wo du stehst"-Schule. "Was wird uns das wieder kosten?", fragte sein Chef im Marktamt resigniert, als Keller daranging, die Geschichte der eigenen Behörde während der NS-Zeit zu recherchieren. Unter anderem fand er heraus, dass zahlreiche Marktstände etwa des Naschmarktes "arisiert" worden waren. Auch am Arbeitsplatz schwamm Keller gegen den Mainstream und engagierte sich als Gewerkschafter, natürlich nicht im Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB), sondern bei der oppositionellen "Konsequenten Interessensvertretung". Einen starken Magen habe er dafür schon gebraucht. "Was sind Sie denn nun eigentlich: Trotzkist, Aussteiger, Polizist oder Grüner, Herr Professor?", fragt der Journalist. Sagt der Professor: "Ich bin nicht Mitte.