"Wir drinnen saugen die Zuneigung von draußen auf"

Lisa Mayr in FALTER 29/2011 vom 20.07.2011 (S. 16)

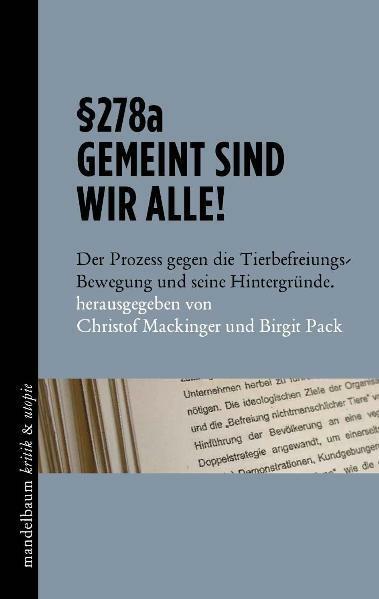

Ein Sammelband rekapituliert den umstrittenen Tierschützerprozess und liefert Einblicke in den österreichischen Haftalltag

Im Morgengrauen des 21. Mai 2008 dringen Einheiten von Kriminalpolizei und Verfassungsschutz zeitgleich in 23 Häuser und Wohnungen in mehreren Bundesländern ein. Einige der Türen öffnen sie mit Rammböcken. Mit gezogenen Waffen holen sie Menschen aus den Betten, sie durchsuchen Zimmer und führen schließlich zehn Tierrechtsaktivisten in Handschellen ab. Der Vorwurf: Gründung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation nach Paragraf 278a. Fast drei Jahre später, am 2. Mai 2011, werden alle Angeklagten in allen Punkten freigesprochen. Dazwischen liegen Monate der Untersuchungshaft und einer der umstrittensten Prozesse der österreichischen Justizgeschichte. Für die Aktivisten hat sich seither alles verändert – ein Leben wie vor dem Prozess können sie nicht mehr führen.

Was im Vorfeld und während des Prozesses geschah, das beschreibt nun ein lesenswerter, bei Mandelbaum erschienener Band – aus Sicht der Aktivisten.

Auch wer diese Sicht nicht teilt, profitiert von der Lektüre. So zeigt das Buch, dass der Prozess kein "Ausrutscher" des Rechtsstaats war, sondern in einer Reihe mit anderen umstrittenen Anwendungen des Paragrafen 278a steht – wie der Operation Spring, jener großangelegten Polizeioperation in den Jahren 1999 und 2000, im Zuge derer der "Große Lauschangriff" erstmals zum Einsatz kam. Die Unschuldsvermutung war damals ebenfalls außer Kraft gesetzt.

Gespräche durch die Scheibe

Vor allem gewährt das Buch Einblicke in Bereiche, die in der Berichterstattung nicht vorgekommen, bei der Bewertung des Prozesses aber hilfreich sind. Berührend sind etwa die sehr persönlichen Schilderungen der Inhaftierten: Einige erfahren erst nach Wochen der Haft aus den Medien, dass sie seit Monaten überwacht wurden, dass sich Peilsender an ihren Autos, versteckte Kameras und Mikrofone in ihren Wohnungen befanden. Ein Aktivist schreibt: "Als ich vom Lauschangriff auf meine Wohnung erfuhr, bin ich fast eingeknickt. Ich musste mich hinsetzen. Innerlich bin ich zusammengeklappt. Mein Magen hat sich verkrampft und es hat mich lange nicht mehr losgelassen."

Die Notizen aus dem Gefängnis beschränken sich nicht auf das eigene Isoliertsein und die Machtlosigkeit in der Gefangenschaft, sondern schließen die Situation der Zellennachbarn und Mithäftlinge ein.

Fast wöchentlich gibt es laute Demos vor den Gefängnismauern, die Medien berichten, und die Solidarität mit den Aktivisten ist groß – "wir drinnen saugen die Zuneigung von draußen nur so auf". Andere Häftlinge haben dieses Glück nicht, sie sind Rassismus ausgesetzt und bekommen nie Besuch. Ein Aktivist erlebt den Selbstmordversuch eines moldawischen Mithäftlings aus nächster Nähe. Er kann aufgrund der Isoliertheit lange Zeit mit niemandem darüber sprechen.

Bewegend geschildert sind auch die Versuche, mit Freunden drinnen und draußen Kontakt aufzunehmen – ein kurzes Anlächeln auf dem Gang, die Kundgebungen vor den Gefängnismauern, Briefe, die regelmäßigen Besuche: "Endlich aufgerufen, zur Scheibe hasten, auf der anderen Seite ein blasses Gesicht. Endlich sprechen, fragen nach dem Befinden, angedeutete Berührungen durchs Glas. Trotzdem, diese Besuche sind das Schönste, das noch bleibt."

Kritik am Paragraf 278a

Das Buch hält sich nicht bei der Frage auf, ob der Paragraf 278a reformierbar ist oder abgeschafft werden muss. Es setzt voraus, dass der Rechtsstaat immer im Dienste der Mächtigen und dem Schutz ihrer Interessen steht. Breite Kritik am Paragrafen wird aber geübt: Er gestatte Überwachungsmaßnahmen, die etwa aufgrund einzelner Sachbeschädigungen nicht genehmigt werden. So lässt sich mit dem Mafia-Paragrafen im Rücken gegen Personen ermitteln, denen kein konkreter Vorwurf gemacht werden kann. Die "Schuldvermutung" betraf auch die Tierschützer: "Ergaben Überwachungsmaßnahmen keine Hinweise auf Straftaten, bedeutete das in der Logik der Sonderkommission, dass sich die observierten Personen besonders konspirativ verhielten."

Im Tierrechtsprozess wurden 18 Telefone abgehört, 32.000 Telefonate mitgeschnitten und protokolliert, 267 beteiligte und unbeteiligte Personen fast zwei Jahre lang überwacht. Ohne ein Ergebnis, das bis jetzt zur Verurteilung geführt hätte. Der Paragraf 278a wird im Buch in den Kontext von Überwachen und Strafen als europaweite Strategie gegen politischen Aktivismus gestellt, die sich seit 9/11 verstärkt hat: "Ermittlungen und Prozesse, geführt im Namen von Organisierter Kriminalität', Terrorismus' oder Mafia', betreffen immer wieder unterschiedliche Gruppen und Einzelpersonen, die sich kritisch gegenüber dem Bestehenden verhalten."

Was bleibt vom Prozess gegen die Tierschützer? Die Annahme, dass "sie schon irgendwas getan haben werden, wenn so lange ermittelt wurde", dürfte die mediale Wirkung der vorläufigen Freisprüche überdauern. Ein Drama für die Angeklagten, die neben den persönlichen und emotionalen Beschädigungen kaum finanzielle Entschädigung erwarten können. Es bleibt auch eine massive zivilgesellschaftliche Verunsicherung bezüglich der Frage, wie weit man mit politischem Aktivismus in Österreich gehen kann.

Wer nichts verbrochen hat, hat auch nichts zu befürchten – diese Annahme stimmt längst nicht mehr. Wenn aber radikale Gedanken – nicht in einem gewalttätigen, aber in einem radikal systemkritischen Sinn – mit Angst vor Repression belegt sind, ist das der Anfang vom Ende der offenen Gesellschaft.