Ein ziemlich ungewöhnlicher Bergbauernhof

Irena Rosc in FALTER 20/2017 vom 17.05.2017 (S. 4)

Ein Besuch auf dem seit 40 Jahren von der Kooperative Longo MaÏ besiedelten Stoparhof nahe dem Kärntner Eisenkappel/Železna Kapla

Ihr könnt es nicht verfehlen“, sagte Heike am Telefon, „vor dem Friedhof in Eisenkappel den Lobnikgraben hinauf.“ Die Häuser entlang der steilen, schmalen Straße gleichen eher Siedlungshäusern als Bauernhöfen. Eisenkappel/Železna Kapla ist, erfahren wir, nach Wien die flächenmäßig größte Gemeinde Österreichs. Wir sind unterwegs zum Stoparhof, einer Gründung der europäischen Kooperative Longo Maï.

Das letzte Stück Straße ist geschottert und endet in einem asphaltierten Hof. Die Sonne scheint, Gäste und Hofbewohnerinnen halten sich vor den Stufen zum Hauseingang auf, wo es schön warm ist. Autos stehen herum, an den Resten einer Steinwand lehnen, geschützt vor Wind und Wetter, veredelte Bäumchen. Junge Leute von einem steirischen Gemeinschaftshof sind gekommen; sie lernen heute, wie man Wildkräuter sammelt und zubereitet. Trotz seines leicht kampfhundartigen Aussehens erweist sich Hofhund Balkan als freundlich und verspielt.

Wir werden erwartet, Heike Schiebeck begrüßt uns. Sie ist seit 1978 in der Kooperative, wie auch Beate, die jetzt mit der Gruppe der Kräutersammler in die Küche abbiegt. Longo-Maï-Urgestein. Longo Maï, das war eine Gruppe junger Linker, die 1973 in der Provençe Land kauften und mit der Idee vom anderen Leben ernst machte (siehe Kasten). Anders als vieles aus der 1968er-Zeit ist Longo Maï geblieben und hat sich nur zum Teil gewandelt. Vermutlich ist das auch jener Idee des guten Lebens geschuldet, die die Kommunarden mittlerweile, allen Härten des Bauernlebens zum Trotz, tatsächlich für sich verwirklichen. Fehlende Hierarchien und gemeinschaftlich getroffene Entscheidungen inklusive. „Klar sind wir links“, das machen gleich zwei antifaschistische Plakate im hellen Vorraum deutlich; auf Regalen warten daneben Salatsetzlinge auf die Auspflanzung. Und über der Tür zeigt ein mit Kreide geschriebenes K+M+B-17, dass heuer auch schon der Kaplan und die Sternsinger da waren.

Neun Erwachsene leben hier auf dem Stoparhof in 790 Meter Seehöhe, Wochenendkinder und Gäste nicht mitgerechnet. Dazu 38 Mutterschafe, vier Ziegen, vier Schweine, ein Dutzend Sulmtaler Hühner und 20 Bienenvölker. Heike ist Diplomimkerin. Ursprünglich gehörte der Hof, wie der Name anzeigt, Kärntner Slowenen; der von den Nazis enteignete Šimon Stopar kehrte 1945 aus dem KZ auf den Hof zurück, erschöpft und gebrochen. Er brachte sein Anwesen nicht mehr in Schwung und musste verkaufen. Der Kauf durch Longo Maï hatte also symbolische Bedeutung.

Nicht nur in historischer Hinsicht. Es geht der Kooperative um Selbstversorgung, um regionale Existenz, um bäuerliches, um gutes Leben. Zum guten Leben gehört vor allem gutes Essen. Unversehens steht Beate auf dem Hof und bietet allen aus einer braunen Schüssel frisch gepflückte, goldgelb ausgebackene Löwenzahnknospen an. Die Gruppe der Kräutersammler haben sie gerade zusammengetragen, paniert und frisch herausgebacken. Delikat!

Beate, Heike und Philippe, der sich eine Zigarette anzündet und sich zu uns setzt, sind fast von Anfang an auf dem Stoparhof dabei gewesen. Sie sind 58, 60 und 63 Jahre alt, haben noch die Ruinen des verfallenen Hofes gesehen und nach dem Kauf mit den Einheimischen getanzt. Heike und Beate sind Deutsche, Philippe ist Franzose. Ja, 40 Jahre Stoparhof bringen auch die Frage mit sich, wie es hier im Alter weitergehen wird.

Die Generationenfrage ist in der Kooperative noch ungelöst. Piero, ein 27-jähriger Schweizer, erklärt zwar, er sei auch genau deswegen hier, um das Know-how des kommunalen Landlebens aufzusaugen. „Wir Jungen wollen das“, sagt er, gerade das intergenerationelle Leben interessiere ihn. Trotzdem müssen sie das sich abzeichnende Problem lösen, dass nicht mehr jeder, der hier lebt, auch arbeiten kann. Die Frage der Pflege vielleicht auch. Wer Longo Maï verlässt, kann nichts mitnehmen, so lautet die Regel, allenfalls mit einer kleinen Überbrückungssumme kann dann gerechnet werden.

Allen gehört alles, das heißt auch, dem Einzelnen gehört nichts. Warum tun sie es dann? Dem besitzfixierten Durchschnittskleinbürger wird es sich nicht erschließen. Sie haben politische und ökologische Gründe. Sie halten ihre Lebensform für richtig. Kein Chef, kein Geschäftsführer, alles wird im Gespräch geklärt. Ja, das funktioniert, erklärt Heike ganz ruhig und offensichtlich zufrieden. Niemand kann sein Schrebergärtchen für sich abstecken, jedes Gärtchen wächst für die Gemeinschaft.

Was nicht heißt, dass es keine Kompetenzen gibt. Heike macht die Bienen (20 Völker) und betreut das Projekt der Coppla Kaša, Beate Schafe und Ziegen und Kräuter, Robert (49) die Schafe, Philippe tischlert, Lea (26) ist für die Kräuter zuständig, die zwei Jahre jüngere Marie schnuppert noch.

Einmal in der Woche bespricht man beim Wochenplenum gemeinsam alles Nötige, trifft die Entscheidungen. Longo Maï will keine Blase sein, erklären uns die Kommunarden, man will sich immer „adaptiv zu Gesellschaft verhalten“. Der Standpunkt ist klar, gegen Faschisten, für Flüchtlinge – nicht erst seit heute. Während der Chilekrise brachte Longo Maï in einer großen Propagandaaktion zuwege, das jede Schweizer Gemeinde mindestens einen chilenischen Flüchtling aufnahm.

Man muss den 5000 Spendern des Freundeskreises aber auch erklären, warum Longo Maï tut, was es tut. Denn Autarkie wird zwar angestrebt, aber ganz aus eigenem erhalten können sich die Höfe nicht. Etwa ein Drittel des Budgets stammen aus Spenden.

Im Fotoalbum, das uns Heike später zeigt, sieht man einen inmitten von Ruinen roh zusammengezimmerten Tanzboden, frohe und ausgelassene junge Menschen, die ihre Festtagskleidung angelegt haben und mitten unter Ruinen auf einem zusammengezimmerten Tanzboden zu Zieharmonika- und Geigenklängen tanzen.

Das war nach dem Kauf des Hofes mit einigen wenigen schwer zugänglichen Hektar Wald. Die Filetstücke des Waldes hat sich der Bauer behalten.

17 Hektar umfasst der Hof aber immerhin; er war einmal ein staatliches Gebäude, nicht nur die schöne Kaša zeugt davon, in der man früher Lebensmittel – Speck, Würste, Hülsenfrüchte, Getreide – aufbewahrte, auch die Tonnengewölbe im Inneren. Alles haben die Kommunarden selber restauriert; den großen Stall zuerst, in dem Schafe und Schweine untergebracht sind, und das Haupthaus.

In den Anfängen gab es auf vor allem auf den französischen Bauernhöfen von Longo Maï weniger Sinn für Privates; hier auf dem Stoparhof achten die Bewohnerinnen darauf, dass sie keine „soziale Überdosis“ erhalten, wie das die in Eisenkappel/Železna Kapla geborene Conny nennt. Jeder hat hier immerhin sein eigenes Zimmer; persönliche Besitztümer sind weniger wichtig. Conny ist 30, sie hat Erziehungswissenschaft studiert. Als sie nach einer Stelle suchte, sagte ihre Mutter, eine Postbeamtin, zu ihr: „Was du suchst, gibt es in Eisenkappel auf dem Berg!“ Jetzt ist sie hier, kümmert sich um die Sulmtaler Hühner, um Gemüse und Obst. Und um die Kommunikation mit den lokalen Leuten, die sie ja alle kennt, als Tochter der Postlerin. „Wer ist denn dort der Chef?“, das hatte ihre Mutter vor allem interessiert.

Auf dem Hügel oberhalb des Hauses befindet sich das Austraghaus, die Bewohner haben es zu einem Gästehaus für vier Personen ausgebaut, das man mieten kann. Mit herrlichem Blick über die Landschaft, mit Versorgung aus auf dem Hof produzierten Produkten, mit beigestelltem Brennholz. Es ist noch nicht recht warm in diesem April, aber an Holz fehlt es nicht.

Die Idee der Autarkie gehört zum Netz der Höfe von Longo Maï, das sich von Frankreich über die Schweiz bis nach Österreich, Deutschland und Costa Rica erstreckt. Holz macht hier Antonin, ein 37 Jahre alter Franzose, der viel jünger aussieht. Er arbeitet auch noch mit Pferden, deckt aus elf Hektar den Eigenbedarf des Hofs an Brenn- und Bauholz und verkauft darüber hinaus etwas Wertholz; eine kleine Summe hat er heuer erwirtschaftet, es soll mehr werden. Die Setzlinge im Hof bilden den Kern einer in Gründung befindlichen Baumschule.

Die Säge hat der Nachbar gepachtet, mit dem man kooperiert. Sie steht auf dem Grund von Longo Maï, er schneidet für die Benützung ein paar Festmeter Brennholz. Mit acht benachbarten Bauern teilt man sich ein Vakuumiergerät, auch sonst hilft man einander.

Unauffällig hat sich auch Antonin zu uns gesetzt, wie von selbst hat sich eine Runde um uns und Heike etabliert. Man ist neugierig auf die Fremden, vielleicht ein wenig reserviert, weil man mit Journalisten keine so guten Erfahrungen hat bei Longo Maï. Aber sie reden offen mit uns und erklären, wie die Gemeinschaft funktioniert.

Auf jeden Fall international: Jeder kann mehrere Wochen im Jahr reisen und Zeit auf anderen Höfen verbringen. Auf dem Ur-Hof Grange Neuf in der Provençe etwa, auf dem die Abiturientin Heike 1978 ankam. „Als aufmüpfige Linke war eine Kleinfamilie nicht so mein Plan“, sagt sie. Auch einen Kibbuz hatte sie in Erwägung gezogen, aber als sie von Longo Maï hörte, war sie entschlossen und trampte mit ihrem Freund in die Provençe.

An einem Tag kamen damals dort oft 20 bis 30 Leute an; viele standen die Probezeit nicht durch. Man hörte von merkwürdigen Ritualen, Aufnahmeprüfungen etwa. Das kommunale Leben musste sich erst etablieren. Heike hält es seit 40 Jahren durch, das Leben ohne Hierarchien. Das Leben mit dem etwas anderen Akzent, mit einem anderen Ziel und einem anderen Tempo.

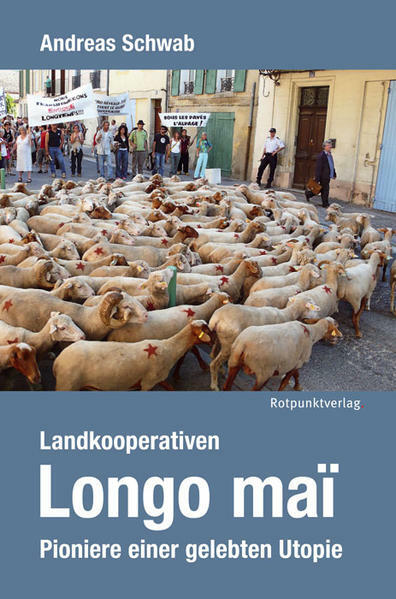

Sie und Beate waren vor 40 Jahren jene mutigen, jungen Frauen, die eine Herde Schafe aus Frankreich über die Alpen auf den verlassenen Stoparhof in Kärnten trieben. Die beiden gehörten auch zu jenen Schäfern und Schäferinnen, die in den 1970er-Jahren Schafe nach Wien trieben, auf den Wienerberg und auf die Donauinsel, wo sie nur sein durften, wenn die Schäfer dafür sorgten, dass die eben gepflanzten Büsche und Bäume nicht gefressen wurden.

Das taten wir dann auch, lächelt Heike. Später heckte sie die Aktion Coppla Kaša (Coppla = Eisenkappl, Kaša, slowenisch, auch Kašta = Lebensmittelspeicher) aus und setzte sie um, ein letztlich mit dem Kärntner Tourismuspreis gekröntes, grenzüberschreitendes Projekt eines Wanderwegs zu Bauern diesseits und jenseits der Grenze mit dem Ziel der Direktvermarktung. Es geht um globale Themen: Ernährungssouveränität, Recht auf Saatgut und vieles mehr. Heike schloss für die Aktion ein Geografiestudium ab, um eine grenzüberschreitende Karte herausbringen zu können.

Die Parteinahme für die slowenische Minderheit war selbstverständlich, mit der legendären Partisanin Jelka arbeitet man zusammen. Der Kärntner Heimatdienst redete 1977 von einem „extremistischen Wanderzirkus“, aber mittlerweile sind Longo Maï fest verankert, das Projekt des Wanderwegs ist als Buch dokumentiert und funktioniert. Das Partisanenmuseum am nahen Peršmann-Hof ist in den Wanderweg mit einbezogen.

Auch die Idee der Beschilderung der Höfe durch hölzerne, bedachte Wegweiser ging vom Stoparhof aus und wurde hier handwerklich ausgeführt. Die Belebung der Höfe ist wichtig, sagt Heike, denn Höfe ohne Tiere machen keine lebende Landschaft. Lebende Landschaft, das ist mit bäuerlicher Arbeit erfüllte Landschaft. Das Ökologische am Projekt Longo Maï ist nicht das Unwichtigste. Ihre Bäume, die sie vor Jahrzehnten veredelt hat, betrachtet Heike als „ihre Mitbewohner“. Der kleine Pfirsichbaum vor dem Schlachtraum an der Südseite der Stallungen ist ihr ganzer Stolz.

Wenngleich die Idee des bäuerlichen Lebens, wie sie Longo Maï lebt, durchaus etwas anders ist. Mit wechselndem Personal, mit vielen Gästen und Gastfreundschaft. Die Kommunarden ermuntern einander zu wechselseitigen Besuchen. Man bleibt mobil und wach dadurch. Braucht man bei einem Projekt Hilfe, kann man diese von anderen aus der großen Kooperative anfordern.

„Das System draußen, das fährt doch gegen die Wand.“ Immer wieder bespricht und bestärkt man sich, am liebsten natürlich beim Essen. Das Mittagessen wird täglich gemeinsam eingenommen, in einer großen, sauberen, professionell ausgestatten Küche gekocht, die bis zu 40 Leute versorgen kann. Unser Essen ist hervorragend, außer den Löwenzahnknospen kommen Brote mit Kräuteraufstrich, eine mit Käse eigener Produktion überbackene Brennnessellasagne und danach in dunkle Schokolade getunkte und tiefgefrorene Tannenwipfel. Politischer Stachel im Fleisch der Gesellschaft will man sein, aber dazu muss man nicht auf das Savoir-vivre verzichten.

Das zeigen die Leute von Longo Maï auch bei ihren legendären Festen. Die lassen sich Besucher aus nah und fern nicht entgehen. Grill und Tanz bis zum Abwinken. Heuer werden 40 Jahre Stoparhof gefeiert.

Handys sieht man hingegen kaum. Buch und Zeitung sind die beliebten Medien, auch Film (ein großer Bildschirm hängt in der Stube) und vor allem das Gespräch. Man nimmt sich Zeit zu reden, mit Fremden, miteinander. Es gibt keine explizite Longo-Maï-Kultur, jede Gruppe entwickelt ihre eigene Regeln. Bei interkooperativen Treffen wird dann das Übernationale geregelt. Man redet alles aus, nie wird abgestimmt, lieber wird die Entscheidung solange vertagt, bis sich alle einig sind.

Wir machen mit Heike einen Rundgang. Die Imkermeisterin und -lehrerin zeigt uns ihre Bienenstöcke, und natürlich achtet sie auf die zugehörigen Bäume und Blüten. Die Schafe bilden den Kern des Betriebs, und der moderne EU-konforme Schlachtraum ist sein ganzer Stolz. Der Schlachtraum erspart den Tieren den Transport, fehlende Stresshormone erhöhen die Qualität des Fleisches. Heike holt gleich zwei Käse fürs Abendessen aus der Kühlung; ein Buch und den feinen Honig haben wir schon gekauft, wir nehmen nicht auch noch eine Salami. Lammfleisch und Würste werden auf Bestellung nach Wien geliefert, versichert uns Heike.

Als wir nach ein paar Stunden gehen, ist uns klar: Das ist vielleicht der angenehmste, vielleicht aber auch ungewöhnlichste Bergbauernhof des Landes. Im Tal gehen wir in den Bauernladen. Da liegt sie wieder, die Longo-Maï-Salami. Jetzt kaufen wir doch eine. Wir haben es nicht bereut.