Erst wird geredet, dann wird es nass

Joachim Schätz in FALTER 14/2012 vom 04.04.2012 (S. 27)

Seit 100 Jahren liefert der Untergang der Titanic dem Kino ganze Eisberge von Allegorien und Metaphern

Es gibt viele gute Gründe, warum der Untergang der Titanic die populäre Imagination so unablässig beschäftigt hat: die kompakte Chronologie des Ereignisses; die Allegorik von Hybris und Bestrafung technologischer Weltbeherrschung; die symbolträchtige Vorwegnahme des Endes der alten Standesordnung im und nach dem Ersten Weltkrieg.

Genauso wichtig für das Nachleben der Titanic ist aber auch die Ansammlung herausgeputzter Promis in der ersten Klasse: Schiffsuntergang mit Society-Schauwerten. Dementsprechend lassen die überwiegend britischen Anstrengungen zum 100. Jahrestag der Katastrophe am 14. April, die vom Titanic-Museum bis zum Requiem reichen, das Gedenken wie eine Trockenübung für die anstehende Thronjubiläumsfeier im Juni erscheinen.

Vom Spektakel ausgestellter Klassenzugehörigkeit lebt bezeichnenderweise auch die jüngste Verfilmung des Schiffsunglücks, ein Fernsehvierteiler aus der Feder des britischen Erfolgsautors Julian Fellowes.

Fellowes, der auch mit seiner Hitserie "Downton Abbey" den diskreten Charme der alten Adelsgesellschaft bewirbt, tut in "Titanic", worauf er sich am besten versteht: Er verfolgt die Klassenunterschiede in all ihre Verästelungen, um Standesdünkel und wechselseitige Missgunst ebenso zu thematisieren wie Akte der Selbstüberwindung.

Der Tatsache, dass in Titanic-Filmen mit großen Überraschungen seit jeher nicht zu rechnen ist (erst wird viel geplaudert, dann wird es nass), trägt Fellowes dramaturgisch Rechnung. In jeder der ersten drei Episoden geht das Schiff aus einer anderen Perspektive erneut unter. Was zählt, sind die Verschiebungen und Erweiterungen in den verschiedenen Erzählsträngen. Auf das Vorwissen seines Publikums kann Fellowes sich verlassen, nicht zuletzt dank des Welterfolgs von James Camerons "Titanic"-Melo mit Leo von 1997, das in 3-D in die Kinos zurückkehrt.

Für die oberen Zehntausend hatte Cameron in seiner Mammutproduktion weniger übrig als Fellowes. Mit raffiniert inszenierter Einfalt setzte er deren berechnende Kälte gegen die Lebenslust der dritten Klasse. Dieser transatlantische Kontrast zwischen britischem Stoizismus und amerikanischem Populismus zieht sich freilich durch die gesamte Geschichte der Titanic im Tonfilm. Die beginnt bereits 1929, mit einem Film, der das Schiff nicht beim Namen nennen durfte: "Atlantic" (1929/30) gilt als erster Tonfilm, der in mehreren Sprachversionen gedreht wurde. So international die Ausrichtung, so erzbritisch edwardianisch ist die Tugend ruhiger Tapferkeit im Angesicht des Todes, die hier in weihevollen Reden demonstriert wird.

Die US-amerikanische Antwort darauf erfolgte erst 1953 mit "Titanic" (Drehbuch-Oscar für den Wiener Exilanten Walter Reisch). In diesem Familienmelodram bringt eine famose Barbara Stanwyck ihre Kinder an Bord des Dampfers Richtung Amerika, um sie der europäischen Unsitten des Lebemann-Vaters zu entwöhnen. Teil der Kur ist, ähnlich wie später bei Cameron, ein unstandesgemäßer Verehrer, der die höhere Tochter in populärem Tanz unterweist.

Auf solchen Überschwang reagierte wiederum "A Night To Remember" (1958), die britische Adaption eines gleichnamigen Titanic-Sachbuchs, mit einem trockenen Protokollstil, der dem zelebrierten nüchternen Habitus der Mannschaft entspricht. Die Schlüsselszene: Nach der Kollision wird mit kühlem Kopf am Bauplan errechnet, wie viel Zeit bis zum Untergang bleibt.

Dass es gerade bei Cameron mit seinen Bonzenkarikaturen nicht weit von der Volksnähe zum Völkischen ist, legt indes ein Blick auf die nazideutsche "Titanic" von 1943 nahe. In diesem antibritischen Propagandafilm (der in bester Tradition des unbeschwerten Umgangs mit NS-Kino im Fernsehen nun wieder auf ARD ausgestrahlt wird) versucht ein deutscher Offizier an Bord vergeblich, die Katastrophe abzuwehren, die von intriganten Spekulanten heraufbeschworen wurde.

In den britisch-amerikanischen Schlagabtausch der Ichideale fügt sich auch die Tatsache, dass Alfred Hitchcock als erste amerikanische Regiearbeit einen Titanic-Film erwog. Später äußerte er sich eher abfällig über dieses unrealisierte Projekt.

Das überrascht nicht. Anstelle von Hitchcocks geliebtem Suspense, dem nervenaufreibenden Wissensvorsprung über eine drohende, aber abwendbare Gefahr, herrscht in Titanic-Filmen melodramatische Gewissheit vor: Die Katastrophe wird unweigerlich stattgefunden haben.

Das macht die eher beruhigende denn verstörende Wirkung dieser Filme aus, was freilich nicht bedeutet, dass es hier weniger wilde Zeitspaltungen und -dehnungen gebe als in so manchem Verfolgungsthriller. Fellowes lässt sein Schiff in einer Wiederholungsschleife untergehen, Cameron faltet seine Liebesgeschichte an Bord in eine elaborierte Rahmenhandlung der Gegenwart.

Die Verschränkung von Rückblick und Vorwissen ist aber bereits für die ersten Titanic-Filme konstitutiv, die in den Wochen und Monaten nach der Katastrophe ins Kino kommen. Eine frühe dokumentarische "Kino-Aktualität" zeigt im Mai 1912 mangels Originalaufnahmen der Titanic allerhand Platzhaltermaterial von Nebenschauplätzen und aus dem Archiv: Kapitän Smith posiert auf der Kommandobrücke des Schwesternschiffs Olympic, Aufnahmen x-beliebiger Eisberge erhalten retrospektive Bedeutungsschwere. Der Wiener Experimentalfilmer Georg Wasner hat den Informationsgehalt dieses Materials erst letztes Jahr in dem feinen Video "Oceano Nox" nachgespürt.

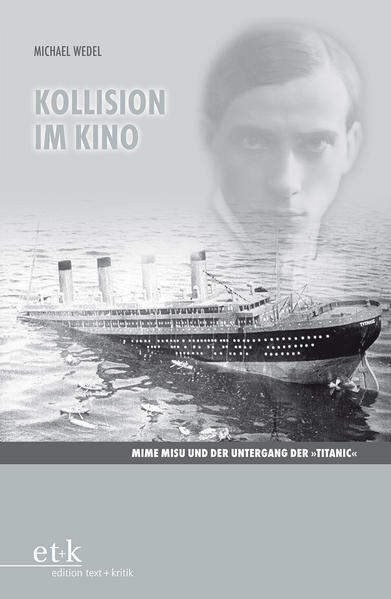

Noch kühner springt einer der ersten Spielfilme zur Katastrophe mit den Zeiten um. Die deutsche Produktion "Titanic – In Nacht und Eis" (1912) verrät gleich in den einführenden Zwischentiteln zum Figurenpersonal, wer wie überleben und sterben wird. In einer neuen Monografie zu diesem Film und seinem Regisseur, dem rumänischen Kosmopoliten Mime Misu, macht der Filmwissenschaftler Michael Wedel aber gerade an solchen vermeintlichen Tollpatschigkeiten die Modernität der Inszenierung fest. Wenn die Titanic hier auf den Eisberg trifft, dann scheint Fellowes' TV-Event gar nicht fern.

Auch Misu zeigt den Unfall in Serie: Die Erschütterung beim Zusammenstoß wiederholt er dreimal, reißt damit auch ein Loch in seine bis dahin etablierte Erzählweise. Der Titel von Wedels Buch eignet sich nicht schlecht als Motto für die Titanic-Filme überhaupt, zumal für die Konflikte zwischen Klassen und Zeitebenen, die sie zugleich austragen und befrieden: "Kollision im Kino".