"Wer lacht hier eigentlich?"

Erich Klein in FALTER 29/2013 vom 17.07.2013 (S. 29)

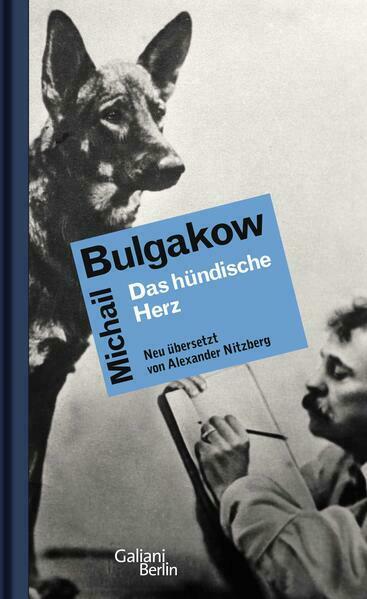

Der Wahlwiener Alexander Nitzberg wurde mit seinen Übersetzungen von Danniil Charms bekannt und nimmt sich nun Michail Bulgakow vor

Alexander Nitzberg ist ein Tausendsassa. Seit Mitte der 1990er-Jahre hat er an die 30 Bände russischer Lyrik von Puschkin bis Jelena Schwarz übersetzt und vier Bücher mit eigenen Gedichten veröffentlicht. Auf seiner Homepage bietet er Rezitationsabende mit elisabethanischen Sonetten von Edmund Spenser oder Gedichten von Gottfried Benn an, auf Youtube erklärt er die Struktur der Texte von Danniil Charms mithilfe von Zauberkunststücken. Und schließlich und vor allem ist da noch Nitzbergs Neuübersetzung von Michail Bulgakows Roman "Meister und Margarita", die zu Recht als "furios" und "Jahrhundertleistung" akklamiert wird.

Auf die Frage, welche Berufsbezeichnung er bevorzuge, antwortet Nitzberg unumwunden: "Dichter!" Der im Vorjahr bei Suhrkamp erschienene Gedichtband "Farbenklavier" formulierte sein Verhältnis zu Literatur und Sprache programmatisch: "Wenn ich die formlose Masse, / die ihren Ursprung vergaß, / einmal in Verse fasse, / herrscht wieder Maß."

Die Voraussetzungen für die Dichter-/Übersetzerkarriere des 1969 in Moskau geborenen Alexander Nitzberg hätten – retrospektiv betrachtet – besser nicht sein können: In einer Künstlerfamilie aufgewachsen (der Vater Bildhauer, die Mutter Schauspielerin), emigrierte die Familie 1980 über Wien nach Deutschland. Neben Germanistikstudium und Dolmetschertätigkeit zum Broterwerb entdeckte Nitzberg 1988, während einer ersten Reise zurück nach Moskau, seine Leidenschaft für die russische Literatur. Seiner düsteren Sicht der neuen russischen Verhältnisse – "Ich dachte damals, eigentlich müssen alle dieses Land verlassen, so kann man doch nicht leben!" – stand das faszinierende intellektuelle Leben der Stadt gegenüber. Unzählige unter der Sowjetmacht verbotene Autoren wurden gerade zum ersten Mal veröffentlicht. Und schließlich ging ein Düsseldorfer Kleinverlag auf seinen Vorschlag ein, die vergessenen und unbekannten Russen zu übersetzen.

"Ich wollte alles, was es gibt, übersetzen", kommentiert Nitzberg seinen jugendlichen Anflug von Größenwahn. Und die tatsächliche Übersetzungsbibliografie liest sich noch immer furchterregend imposant: Neben Puschkins erotischen Gedichten dichtete er Igor Sewerjanin nach; es folgten Abram Efros, Michael Senkewitsch, Nikolaj Gumiljow, Maximilian Woloschin und Anna Achmatowa, kurz, alles, was in der Literatur des sogenannten Silbernen Zeitalters der russischen Literatur und in der frühen Sowjetlyrik Rang und Namen hatte. Und mit seiner Neuübersetzung von Wladimir Majakowski Ende der 1990er-Jahre wies Nitzberg nicht nur Geschichtsklitterungen, sondern auch krude Übersetzungsfehler in der kanonischen Nachdichtung des Altstalinisten Hugo Huppert nach.

Merkliche Reaktionen des Feuilletons auf seine Arbeit gab es einige Jahre später, als sich Nitzberg voller Forschheit an eine Neuübersetzung des Petrograder Avantgardeabsurdisten Daniil Charms machte. Die 2011 abgeschlossene vierbändige Charms-Ausgabe enthält auch jene Agit-Prop-Gedichte, die der frühere Charms-Übersetzer Peter Urban aus falsch verstandener Ehrfurcht unter den Tisch hatte fallen lassen – etwa jenes: "Zur Tribüne laufen wir, / laufen wir, / zur Tribüne laufen wir, / sind als Erste da./ Und für Stalin rufen wir / dreimal laut hurra." Alexander Nitzberg lakonisch zu seiner Herausgeber- und Übersetzerpolitik: "Der Urban hat Charms ein Dissidentenmäntelchen umgehängt."

Zu Beginn des neuen Jahrtausends übersiedelte Alexander Nitzberg nach Österreich. Was ihn, der für diverse deutsche Theater immer wieder auch Tschechow neu übertragen hat, zu diesem Ortswechsel veranlasste? "In Wien haben geistige Dinge größeren Stellenwert als in Deutschland – Kultur hat hier, wie in Russland, für die Gesellschaft größere Bedeutung." Auf den Einwand, dass es sich dabei wohl um eine hinterlistige Schmeichelei handle, erwidert Nitzberg: "Waren Sie schon einmal im Künstlerdorf Schöppingen? Das ist das westfälische Sibirien!"

Alexander Nitzberg fasste schnell Fuß in Wiens literarischer Szene und veranstaltete etwa in der Alten Schmiede unter dem schillernden Titel "Stunde der literarischen Erleuchtung" regelmäßig Rezitationsabende.

Peter Rühmkorf bezeichnete Nitzberg einmal als einen "Traditionalisten der klassischen Moderne", der über den "nötigen Kampfgeist verfügt, die die anfechtbare Stellung herausfordert". Nitzbergs jüngster Streich heißt Michail Bulgakow. Wie er zum Klassiker der "anderen" Sowjetliteratur kam, an dessen Hauptwerk er fünf Jahre lang übersetzt hat? "Ich habe mein Lieblingsbuch ,Der Meister und Margarita' immer wieder an Freunde verschenkt, aber irgendwann wurde mir klar, wie lasch die Übersetzung eigentlich ist."

Sowohl an der metaphysisch schwergewichtigen Moskau-Satire auf den heraufziehenden Stalinismus als auch an Bulgakows "Das hündische Herz", das er zuletzt übersetzt hat, interessierte Nitzberg weniger das Inhaltliche als das Artistische. Das "Hundeherz" begann einst so: "Huuuuuh! Oh, seht mich an, ich sterbe. Der Schneesturm im Torweg heult mir das Sterbegebet, und ich heule mit. Ich bin verloren, verloren." Nitzberg schreibt expressionistischer, rhythmischer um: "U-u-u-u-huh-huh-huuuuh! Da schaut, wie ich vor die Hunde gehe. Der Schneesturm heult durch den Hof adieu, und ich heule dazu. Alles hin, alles hin."

Dass der Übersetzer, der vor allem auf maximale Klarheit Wert legt, den schönen Namen des Protagonisten "Scharikow" zu einem eher läppischen deutschen "Lumpikow" macht, erlaubt auch einen Einblick in das Geschäft mit Neuübersetzungen. Im Original trägt der Protagonist den gängigen Hundenamen "Scharik" (Kugel, Bällchen); mit eingepflanzter Hirnanhangdrüse und den Hoden eines Proletariers entsteht daraus die grausige Parodie des neuen "Homo Sovieticus" namens "Scharikow".

Was also war an der alten Übersetzung Bello/Bellow falsch? Nitzberg: "Ich wollte eigentlich Fiffi' und Fiffikow'. Aber man übersetzt ein Buch ja nicht ganz allein. Wir haben das im Verlag diskutiert und mittlerweile habe ich mich mit Lumpikow' angefreundet." Darüber hinaus sei es ihm ein Anliegen gewesen, Michail Bulgakow vom banalen Klischee des "antisowjetischen Autors" zu befreien. Es gehe um Kunst, und die Frage: "Wer lacht hier eigentlich? Lachen wir einfach über sowjetische Umstände oder lacht nicht vielmehr Bulgakow über uns, über die Leser?"

Für seine Neuübersetzung von "Meister und Margarita" wurde Alexander Nitzberg jüngst mit dem Jane-Scatcherd-Preis der Heinrich-Maria-Ledig-Rowohlt-Stiftung ausgezeichnet.