„Ihr spielt ja wie für Peymann“

Wolfgang Kralicek in FALTER 42/2021 vom 20.10.2021 (S. 24)

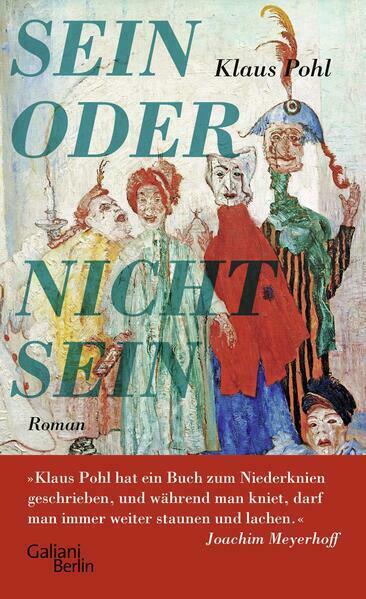

20 Jahre nach Peter Zadeks Wiener „Hamlet“-Inszenierung hat Klaus Pohl einen Theaterroman über die Proben geschrieben

Die wahren Dramen finden im Theater nicht selten hinter der Bühne statt. Wir verdanken diesem Umstand das Subgenre der Backstage Comedy. Klaus Pohls Theaterroman „Sein oder Nichtsein“ heißt zwar wie die vielleicht berühmteste Backstage Comedy überhaupt, hat mit Lubitsch aber nichts zu tun und ist auch nicht auf Pointe geschrieben. Dennoch. Wer sich nur halbwegs für Theater interessiert, wird das Buch mit Vergnügen lesen.

Es geht um eine Inszenierung, die am 21. Mai 1999 im Wiener Volkstheater Premiere hatte. Als internationale Koproduktion hatte der deutsche Regisseur Peter Zadek Shakespeares „Hamlet“ in einer All-Star-Besetzung inszeniert: Eva Mattes, Otto Sander, Ulrich Wildgruber, Hermann Lause, Uwe Bohm. Die Titelrolle, den dänischen Prinzen Hamlet, spielte – ganz großartig – Angela Winkler; als Hamlets bester Freund Horatio war Klaus Pohl dabei.

„Berichte von mir und meiner Geschichte“, bittet der sterbende Hamlet am Ende der Tragödie den Freund. Pohl, der Schauspieler und Schriftsteller ist, hat das als Auftrag verstanden; er führte während der Probenzeit ein Tagebuch, aus dem anlässlich der Premiere Auszüge im Stern erschienen sind. Bis aus den mehr als 1000 Seiten Notizen ein Roman wurde, hat es dann halt noch zwei Jahrzehnte gedauert.

Die Proben zu „Hamlet“ finden in Straßburg statt und nehmen drei Monate in Anspruch. Pohl schildert sie wie eine Klassenfahrt, mit Zadek als strengem Lehrer und dem Ensemble als seinen ungezogenen Schülern, die ihre Hausübungen nicht machen und heimlich Alkohol trinken.

Uwe Bohm, der den Laertes spielt, hat ausgerechnet, dass er insgesamt nur genau dreieinhalb Minuten Text hat: „Meine Rolle ist ein Witz!“ Bei Angela Winkler ist es umgekehrt: Sie hat große Textschwächen und weiß nicht, wie sie ihre enorm umfangreiche Rolle jemals bewältigen soll. Bald ist „Horror“ ihr Lieblingswort, und obwohl Horatio Pohl seinem Hamlet jeden Morgen eine Rose – und einmal sogar ein rotes Fahrrad – schenkt, büxt Winkler zweimal aus und taucht jeweils für ein paar Tage unter. Nach dem zweiten Fluchtversuch erlaubt Zadek seiner Hauptdarstellerin, ihre Textangst mit einem Ohrenstöpsel zu besänftigen, über den sie direkt mit der Souffleuse verbunden ist.

Den damals 72-jährigen Peter Zadek zeichnet Pohl als einen der letzten Vertreter einer Zeit, als Theaterregisseure noch Halbgötter waren. Die weißen Wände der Probebühne lässt er erst schwarz übermalen und dann – „in diesem Schwarz kann ich keine Zeile inszenieren!“ – umgehend wieder weiß streichen. Wenn ihm nicht gefällt, was ihm seine Schauspieler anbieten, schimpft er: „Ihr spielt ja wie für Peymann.“ Wenn er Angela Winkler zum Weitermachen überreden will, wird er so persönlich, dass er damit heute womöglich Probleme bekäme: „Diese Rolle ist eine Liebeserklärung an dich.“ Und nach der Generalprobe sagt er: „Wenn ihr das Stück morgen Abend so spielt wie heute, dann ist diese Inszenierung nicht von mir.“

Die Genrebezeichnung „Roman“ lässt darauf schließen, dass der Autor sich erzählerische Freiheiten herausgenommen hat. Das betrifft vor allem wohl den zweiten, den tragischen Hamlet im Ensemble: Ulrich Wildgruber, der in Zadeks erster „Hamlet“-Inszenierung, 1977 in Bochum, den Prinzen gespielt hat und jetzt darunter leidet, dass er in der vergleichsweise läppischen Rolle des Polonius besetzt ist.

Die Spannung zwischen den zwei Hamlets ist der zentrale Nervenstrang des Romans. Pohl entschädigt den unterforderten Kollegen mit ein paar schönen, wahrscheinlich erfundenen Szenen im Buch; etwa jener, in der Wildgruber der jungen Köchin aus seinem Hotel eine Schauspielstunde gibt. Leider nicht erfunden ist das bittere Ende der Geschichte: Im November, nach der letzten Vorstellung der Berliner „Hamlet“-Spielserie, fährt Ulrich Wildgruber nach Sylt und geht in die Nordsee.