Auf Tuchfühlung mit der Wirklichkeit

Matthias Dusini in FALTER 11/2014 vom 12.03.2014 (S. 36)

Ikonografie: Helmut Lethen denkt in autobiografisch gefärbten Studien über die Wirksamkeit von Bildern nach

In der Ikonografie des 20. Jahrhunderts hat dieses Bild einen prominenten Platz. Dorothea Langes "Migrant Mother" entstand 1936 in einem Lager von US-amerikanischen Wanderarbeitern und zeigt eine nachdenkliche Frau, an deren hageren Körper sich zwei Kinder klammern.

Das von zahlreichen Zeitungen abgedruckte Foto wurde zum Symbol der Weltwirtschaftskrise – und für die Notwendigkeit staatlicher Eingriffe. Präsident Franklin Roosevelt wollte mit seiner Politik des New Deal die Folgen eines zügellosen Kapitalismus bekämpfen.

Der besorgte Staat war gewissermaßen die unsichtbare Hand in Langes Madonnenbild: der abwesende Vater.

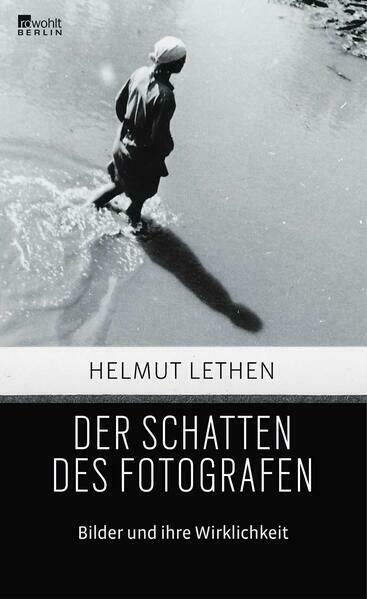

"Migrant Mother" ist eine von mehreren Ikonen, die der in Wien lebende Literaturwissenschaftler Helmut Lethen in seinem Buch "Der Schatten der Fotografen" behandelt, das für den diesjährige Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde. Er wählte für das "Nachdenken über die Wirklichkeit der Bilder" nicht die Form des wissenschaftlichen Essays, sondern jene der räsonierenden Erzählung. Es ist eine unentschiedene, zwischen autobiografischer Anekdote und Analyse mäandernde Textform, die den Leser nicht immer zu berühren vermag.

Die in Ich-Form gehaltenen Betrachtungen beschäftigen sich mit einem Mordfall in der Heimatstadt des Autors und den Fotografien des Holocaust, mit sowjetischer Unterwäsche und den Performances der jugoslawischen Künstlerin Marina Abramović.

Stets geht es dabei um die reale Wirkung von Bildern, die eine "Tuchfühlung mit der Wirklichkeit" ermöglichen, auch wenn die Theorie des Simulakrums das Gegenteil behaupten.

Nie sei öfter über Körper gesprochen worden als in jener Zeit, in der man glaubte, er werde in den Medien gänzlich seiner Wirklichkeit beraubt, vermerkt Lethen, der diesem Widerspruch aus dem eigenen Erleben heraus nachspürt. Warum lösten die Fotografien von einer Massenerschießung im Zweiten Weltkrieg bei ihm rasendes Herzklopfen aus?

In Lethens Buch geht es um Bilder und um prägende Lektüren. So schildert der Autor den Eindruck, den Siegfried Kracauers "Theorie der Fotografie" auf ihn hinterlassen hat. Er las das Buch erst 1989, Jahrzehnte nach dessen Erscheinen. In den 60er-Jahren hatte Lethen ein Denken abgelehnt, das nicht in das Raster marxistischer Analyse passte. Er schildert, wie nach einer langen Phase ideologisch formatierter Wirklichkeit die Sehnsucht nach Evidenz erwacht sei.

In Siegfried Kracauers unorthodoxer Interpretation etwa des neorealistischen italienischen Films entdeckte Lethen seinen eigenen Hang zum Abweichlertum wieder. Ein Beispiel: Kracauer beschreibt den Schrei eines Kindes in dem Partisanenfilm "Paisà" als etwas hypnotisierend Tiefes, die intellektuellen Abwehrmechanismen Durchdringendes.

Siegfried Kracauers Lob der Unmittelbarkeit lief den gängigen Vorstellungen einer symbolisch präformierten Wahrnehmung zuwider. Lethen fand die Interpretation seines berühmten Kollegen dennoch überzeugend; der Schrei in "Paisà" wurde für ihn zur Momentaufnahme existenzieller Verlassenheit.

Und auch den französischen Theoretiker Roland Barthes schätzt Lethen, gerade weil er sich von den Dogmen des Strukturalismus verabschiedete. Dessen bis heute wirkmächtiges Buch "Helle Kammer" (1980, dt. 1989) räumt die zeichentheoretischen Methoden der Decodierung zur Seite und spricht vom "Erwachen der unbeugsamen Realität".

Roland Barthes argumentiert nicht als sezierender Wissenschaftler, sondern als ein um seine verstorbene Mutter trauernder Sohn, der in den Fotografien den Schatten des Verlustes nachspürt.

Er habe tief durchgeatmet, schreibt Helmutz Lethen, als er die Schrift 1986 zum ersten Mal in die Hand genommen habe. Wieder hatte er eine Anleitung gefunden, die über die Lesbarkeit der Wirklichkeit hinaus zu einer Berührung führte.