Doch die im Dunkeln sieht man nicht

Sigrid Löffler in FALTER 18/2011 vom 04.05.2011 (S. 28)

Vier überaus spannende Bücher leuchten das Schattenreich der Attentäter, Putschisten und Terrorpaten aus

Sehr seltsam. Die Bilder hat jeder im Kopf, die Namen nicht. Der Mann im Trenchcoat, der den Eispickel hebt, um ihn auf sein Opfer niedersausen zu lassen. Der Mann mit dem schwarzen Lack-Dreispitz, der mit gezogener Pistole Spaniens Parlament und Regierung in Geiselhaft nimmt. Die Männer, die auf John und Robert Kennedy, John Lennon, Ronald Reagan, Papst Wojtyla schossen. Wie hießen die gleich alle?

Der kurze Auftritt auf der Weltbühne

Wir kennen sie – und kennen sie doch nicht. Sie sind Schattenmänner, die Welt weiß kaum etwas von ihnen. Und doch sind sie Figuren, die ihre Spuren in der Geschichte hinterlassen haben. Sie geistern durch unsere Epoche: Ramón Mercader, der 1940 in Mexiko Stalins Erzfeind Leon Trotzki mit einem Eispickel tötete; Antonio Tejero Molina, der am 23. Februar 1981 mit seiner Guardia-Civil-Meute das Parlament in Madrid stürmte und damit das Startsignal zum Militärputsch gab, der Spaniens junge Demokratie hinwegfegen sollte; François Genoud, der Schweizer Bankier und Hitler-Bewunderer, der Terroristen wie Carlos und Wadi Haddad finanziell und mit Waffen unterstützte.

Dazu kommen Attentäter wie Oswald, Sirhan, Chapman, Hinckley oder Ali Agca. Lauter Schattenmänner, die auf der zwielichtigen Hinterbühne der Weltgeschichte herumlungern und nur einmal für ihren großen, meist fatalen Auftritt auf die Weltbühne treten, um gleich danach wieder im Schatten zu verschwinden.

Der Zufall des Buchmarktes will es, dass derzeit zahlreiche Neuerscheinungen – Romane wie Sachbücher – eben diese Schattenmänner ins Licht rücken: Attentäter, Putschisten – oder die Hintermänner von Attentätern. Alle diese Bücher suchen im historischen Abseits nach vergessenen oder bisher übersehenen Geschehnissen und geheimen Verbrechen. Sie alle zeigen das 20. Jahrhundert und unsere Gegenwart aus neuer Perspektive. Eines dieser Bücher hat sogar den Ehrgeiz, eine Geschichte und Theorie der Mordanschläge vom Urmodell aller Attentäter, Brutus, bis zu den Schul-Amokläufern unserer Tage zu entwerfen. Alle diese Bücher erzählen uns die Welt, in der wir leben, in ungewohnter Gestalt.

Der wohl schattenhafteste der Schattenmänner ist der Attentäter mit den vielen Namen und Nationalitäten. Er nannte sich Adriano, Lopow, Mornard oder Jacson, doch in Wahrheit hieß er Ramón Mercader, wurde 1913 in Barcelona geboren und war ein katalanischer Großbürgersohn, Kommunist und Guerillakämpfer.

Während des Spanischen Bürgerkriegs wurde Mercader vom sowjetischen Geheimdienst angeworben, zur perfekten, fühllosen Mordmaschine gedrillt und jahrelang umsichtig – mit mehreren sorgfältig angemessenen falschen Identitäten – auf seinen Auftrag vorbereitet: auf den Mord an Trotzki, Stalins ideologischem Hauptwidersacher. Die Rolle, unter der er sich schließlich in Trotzkis schwerbewachter Villa bei Mexico City einschlich, um ihn am 20. August 1940 mit einem Eispickel zu töten, war die des belgischen Verlobten von Trotzkis Sekretärin.

"Der Mann, der Hunde liebte", der Großroman des Kubaners Leonardo Padura, geht freilich über die reine Attentäter-Biografie weit hinaus. Das ganze Jahrhundert des Stalinismus wird im Rückblick erzählt – von Stalins Machtergreifung über Moskaus zynische Machtpolitik im Spanischen Bürgerkrieg und den Kalten Krieg bis hin zum letzten Reservat der Sowjettreue, in dem die Überreste des Stalinismus bis heute fortwesen: Fidel Castros Kuba.

Leonardo Padura strukturiert sein gewaltiges Erzählmaterial in einer Rahmenhandlung und zwei Hauptsträngen. Stationenweise wird erzählt, wie sich Opfer und Täter aufeinanderzubewegen, ehe sie fatal aufeinanderprallen. Die einzelnen Fluchtstationen Trotzkis, seiner Familie und Vertrauten, von dessen Ausweisung aus der Sowjetunion 1929 über die prekären Asyle in Istanbul, Frankreich und Norwegen bis zur Endstation Mexiko, werden immer abwechselnd mit den Lebensstationen seines Mörders verflochten.

Paduras Protagonist der Gegenwart ist ein Journalist und Autor in Kuba, der bei Strandspaziergängen mit einem Fremden ins Gespräch kommt, der zwei auffallende russische Windhunde, edle Barsois, ausführt. Der Fremde beginnt ihm verstohlen und indirekt seine Geschichte zu erzählen. Erst Jahre später dämmert es dem Ich-Erzähler, dass es der Trotzki-Mörder war, mit dem er sich unterhalten hat. Er beschließt, die Biografie des Attentäters zu schreiben.

Handlanger zynischer Grausamkeit

Die vielen blinden Flecken in Ramón Mercaders Lebenslauf gestatten es Padura, sie nach Gutdünken mit Mutmaßungen aufzufüllen. Bekannt ist immerhin, dass Mercader für den Mord 20 Jahre in mexikanischen Gefängnissen einsaß, 1960 freikam, zum Helden der Sowjetunion ernannt und mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet wurde und bis zu seinem Tod 1978 abwechselnd in Prag, Moskau und Havanna lebte.

Mindestens so wichtig wie die Vorbereitung des Attentats nimmt Padura die Nachgeschichte. Er zeigt die Drahtzieher der Jagd auf Trotzki als Rentner in Moskau – lauter ausgelaugte und völlig desillusionierte Geheimdienstveteranen, die Stalins "Säuberungen" mit Glück überstanden haben und nun zynisch dem Stalinismus beim Verfaulen zuschauen. Sie glauben an gar nichts mehr, glauben am allerwenigsten an die Notwendigkeit des Mordes an Trotzki.

Hier in Moskau trifft Mercader wieder auf seinen einstigen Führungsoffizier aus Barcelona. Die alten Schattenmänner auf ihren Parkbänken resümieren die ganze bittere Geschichte des Stalinismus, eine Geschichte von Verrat, Paranoia und sinnloser Grausamkeit. Mercader muss erkennen, dass der sowjetische Geheimdienst ihn bewusst und kaltblütig verheizt hat.

Das kleine Madrid der Macht

Auch der spanische Autor Javier Cercas legt sein grandioses Zeitgeschichtswerk als Roman an: "Anatomie eines Augenblicks" ist zugleich Dokumentarroman, historiografische Studie in fotografisch genauen Close-ups und analytische Erzählung des Staatsstreichs spanischer Militärs, die vor 30 Jahren die Demokratie in Spanien stürzen und die Franco-Diktatur wieder etablieren wollten.

Als die Guardia Civil das Parlament stürmte, wild um sich schoss und alle sich zu Boden warfen, behielten nur drei Männer die Köpfe oben. Sie sind die Helden und zugleich die Gegenspieler in Cercas' atemberaubender Putschgeschichte. Aus diesem Augenblick, diesem einen verdichteten Bild – hier der pistolenfuchtelnde Putschist, dort die drei stoischen Aufrechten – entwickelt Cercas die Vorgeschichte des Staatsstreichs und leitet diese aus der Spaltungs- und Verfeindungsgeschichte der spanischen Gesellschaft seit dem Bürgerkrieg ab.

Wie und warum der Umsturz letztlich scheiterte, welche Rolle Schattenmänner wie Oberstleutnant Tejero Molina und seine Mitverschwörer, die Generäle Milans del Bosch und Alfonso Armada, dabei spielten und zu welch bizarren Situationen es in der Putschnacht kam, liest sich äußerst faszinierend. Dem Autor ist ein politisches Lehrstück gelungen über die Kabalen diverser Klüngel aus Militärs, Geheimdienstlern, Wirtschafts- und Parteiführern, die im "kleinen Madrid der Macht" den Umsturz ausheckten. So nennt Cercas den eng vernetzten Machtbezirk, in dem sich – zwischen Königs- und Regierungspalast, Parlament und Oberstem Militärkommando – die politischen Kräfte des Post-Franco-Spaniens ballten. Letztlich kam es auf den König an – und der hat sich nach einigem Schwanken königlich, und das heißt hier: demokratisch bewährt.

Hitlers heimlicher Helfer

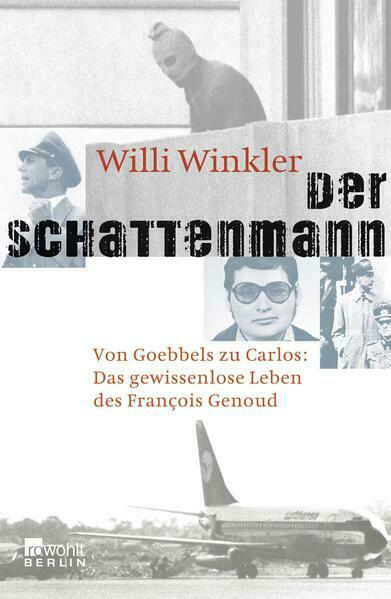

Von Mercaders und Molinas Taten gibt es die sprechenden Film- und Fernsehbilder, die sich ins Weltgedächtnis eingebrannt haben. Von François Genoud sind keine vergleichbaren Bilder bekannt. Dieser Schattenmann, Jahrgang 1915, hat es sein Leben lang klüglich vermieden, ins Licht zu treten. Als Hintermann und schwarzer Bankier von Attentätern betrieb er von der sicheren Schweiz aus seine dubiosen Geschäfte, ohne je belangt zu werden. Genoud war ein glühender Antisemit und Hitler-Bewunderer der ersten Stunde, und "freischaffender Nazi" blieb er bis zu seinem Tod 1996.

Nach 1945 begann er als Händler und Hehler für Nazi-Devotionalien und sicherte sich die lukrativen Rechte an Bormanns Schriften (inklusive Hitlers "Tischreden") und an den Goebbels-Tagebüchern. Als professioneller Zuträger, Netzwerker und Dunkelmann entwickelte er eine beachtliche Umtriebigkeit: Überall hatte er die Hände im Spiel, ohne Fingerabdrücke zu hinterlassen. Wohlerzogen, gewitzt und dienstfertig wieselte er durch die diplomatische Zwischen- und Schattenwelt, nie ließ sich ihm etwas Strafbares nachweisen.

Er sorgte dafür, dass die Kriegsverbrecher Eichmann und Barbie vor Gericht effektvoll vertreten wurden – und brachte es gleichzeitig zum Vertrauensmann des linken Terrorismus, mit besten Verbindungen zu den Revolutionären des algerischen Befreiungskrieges und zu den arabischen Freischärlern, den Attentätern und Flugzeugentführern der "Internationale des Terrors", von Wadi Haddad bis Carlos. Er unterstützte den Nahostterror finanziell und logistisch (will heißen: mit Waffen und Sprengmitteln) – was ihm jedoch nie nachgewiesen werden konnte.

Schwer zu sagen, mit wie vielen Geheimdiensten Genoud als Doppel- und Tripelagent jonglierte. Der Schweizer Geheimdienst brachte es jedenfalls fertig, ihn zugleich zu überwachen und ständig beide Augen zuzudrücken. Genoud war fasziniert vom "Hasardspiel in der permanenten, staatlich geduldeten Illegalität", schreibt Willi Winkler in seiner Biografie "Der Schattenmann". Und er war zugleich Ausdruck und Profiteur der Konvergenz extremer Ideologien. An Genoud lässt sich, so Winklers These, die ganze Unsicherheit der Nachkriegszeit exemplarisch aufzeigen: "Das Schwanken zwischen Links und Rechts, das Liebäugeln mit der Gewalt, die Möglichkeit, mit Ideologie, wie extrem auch immer, viel Geld zu verdienen."

Die übergreifende Formel zu all diesen Schattenmännern in ihrer Besessenheit und monomanen Zielstrebigkeit liefert Manfred Schneider, der Bochumer Literatur- und Medienwissenschaftler. In seiner monumentalen Studie "Das Attentat" werden berühmte und auch (fast) vergessene Mordanschläge aus 2000 Jahren nacherzählt; und daraus filtert Schneider eine Kernthese – oder zumindest Ansätze zu einer Theorie des Attentats.

Die Vernunft des Attentats

Nach Schneiders Ansicht kann man erst seit der Moderne von Attentaten im eigentlichen Sinn sprechen. Der Attentäter benötigt die durchrationalisierte, arbeitsteilige Welt von heute, er braucht die Bilderflut und Bilderwut der Moderne, damit sein Verdacht geweckt und sein Verschwörungs- und Verfolgungswahn genährt werden kann. Auf die Rationalität der Moderne reagiert der Attentäter nicht mit Unvernunft, sondern mit Hyperrationalität – mit übersteigerter, rasender, paranoischer Vernunft.

Demnach sind Attentate nicht das Werk von Irren in heilloser geistiger Verwirrung. Vielmehr folgen sie den Gesetzen der Logik, allerdings in aberwitzig montierten Beweisketten. Die politische Paranoia sucht nach einfachen, monokausalen Erklärungen in einer Welt, die immer komplexer und undurchschaubarer wird. Auf die massive Erfahrung von Kontingenz antwortet der Attentäter kausallogisch mit Verschwörungstheorien. Als Paranoiker fantasiert er hinter der Flut an zufälligen Erscheinungen eine böse Kraft, die alles in einer geheimen Konspiration zusammenzwingt, die durch das Attentat aufgedeckt werden muss.

Und auf die Paranoia der Attentäter antwortet wiederum die Paranoia der Gesellschaft. Dem Wahn des Attentäters entspricht daher der Wahn der Geheimdienste. So bringen Schattenmänner ständig neue Schattenmänner hervor, deren Wahnsysteme einander nähren. Was im Hintergrund dieser opulenten und materialreichen Studie stets mitläuft, ist eine Geschichtsmetaphysik, die in Umrissen erkennbar wird, ohne dem Werk das Geringste von seiner Spannung und Brillanz zu nehmen.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: