"Ich duze nicht immer zurück"

Sebastian Fasthuber in FALTER 21/2011 vom 25.05.2011 (S. 28)

Max Goldt liest im Rabenhof. Ein Gespräch über sein neues Bilderbuch, Lieblingsplätze in Wien und Peter Alexander

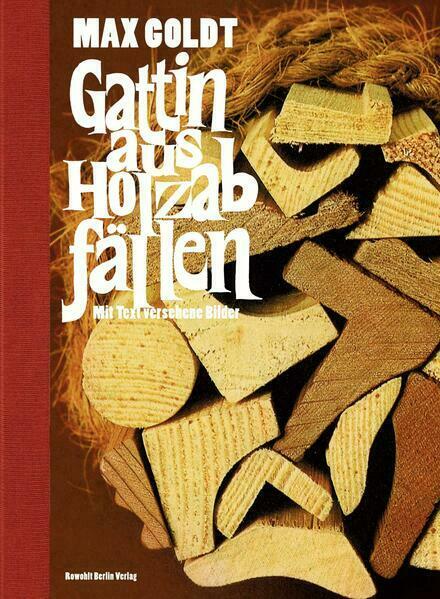

Gattin aus Holzabfällen. Mit Text versehene Bilder" heißt die jüngste Veröffentlichung von Max Goldt. Kuriose Fotos treffen darin auf eigenwillige Kürzestgeschichten. Der beliebte deutsche

Autor hat sich mit diesem Buch einen lang gehegten Wunsch erfüllt und beweist, dass Bildtexte keine dröge Sache sein müssen. Das will er auch im Rahmen seiner aktuellen Lesetour zeigen, die ihn dieser Tage nach Österreich führt.

Falter: Herr Goldt, als ich in unserem Textarchiv nach den jüngsten Erwähnungen Ihres Namens im Falter suchte, konnte der Computer zunächst nichts finden und schlug mir vor: "Wollen Sie nach Marx Gold' suchen?"

Max Goldt: Als ich mich 1978 entschloss, einen Künstlernamen anzunehmen, hatte ich eine Liste von 20 Namen. Neben Max Goldt stand da tatsächlich auch Marx Gold drauf. Der einzige andere Name, an den ich mich noch entsinne, ist Donald Ruckzuck. Ich bin heute sehr froh, dass dieser Name bei meiner inneren Jury keine Gnade fand.

Sie kommen nun bereits das dritte Jahr in Folge nach Wien, und zwar immer im Mai. Ist das Frühjahr die beste Jahreszeit, um nach Österreich zu reisen?

Goldt: Besser als der Hochsommer jedenfalls. Da verwandelt man sich ja in eine triefende Gallertmasse wegen der Wiener Schwüle und der "Windstille wie aus dickem Flanell", die schon Franz Werfel beklagte.

Ich würde Sie für einen Reisenden halten, der leichtes Gepäck bevorzugt.

Goldt: Ja, aber ein frisches Hemd pro Abend brauche ich schon und eine zweite Hose, falls man sich die Haupthose vollkleckert.

Welche Gegenstände müssen mit auf die Lesereise, welche lassen Sie

mittlerweile zu Hause?

Goldt: Wichtig ist eine aktuelle Back-up-CD meiner Textdateien, damit ich mir im Büro des Veranstalters etwas ausdrucken lassen kann, falls ich merke, dass in meiner Lesemappe ein Text fehlt. Der Computer allerdings bleibt zu Hause, ebenso der Werkzeugkasten, obwohl ich oft gern die Wassersparvorrichtungen in Hotelduschen ausbauen würde, wie es Reinhard Mey angeblich zu tun pflegt, weshalb er nie ohne Werkzeugkasten reist.

Haben Sie fixe Rituale, wenn Sie nach Wien kommen?

Goldt: Ich suche oft eine Taiwanesin auf, die in der Barnabitengasse veganes Backhendl und sogar veganen Fisch anbietet, denn das ist ja nun unser aller Zukunftsaufgabe, eine angenehme Fleischfaserigkeit zu erzeugen, ohne dafür Tiere zu züchten. Man muss aber noch viel üben. Außerdem trinke ich im Café Prückel ein Himbeerkracherl und kaufe eine Sonnenbrille, einen Korkenzieher oder einen handgeschnitzten Kamm. Irgend so etwas kaufe ich immer in Wien.

Das neue Buch "Gattin aus Holzabfällen" ist eine Premiere für Sie,

ein Bilderbuch mit Bildtexten. Wie kam es dazu?

Goldt: Bildbetextungen mache ich schon lange. Mit der Zeit wurden die Bildlegenden zu lang, um sie als Auflockerungselemente in die Prosa-Bücher zu stopfen. Ich brauchte ein größeres Format, in dem die Bild-Text-Gebilde auch auf einer längeren Strecke Wirkung entfalten können.

Ihre Texte erklären die Bilder nicht. Sie haben sich vielmehr zu Kürzestgeschichten inspirieren lassen. Etwa jener von dem Mann, der seine Frau durch das Schwenken einer kleinen tschechischen Fahne einschüchtert. Erstaunlich, wie gut die Form auch bei Buchlänge funktioniert.

Goldt: Es ist schwierig, ausreichend Bilder von einer diffusen Komplexität zu finden. Wenn ich mal in Städten wie Lissabon oder Athen bin, verbringe ich viel Zeit, um in Antiquariaten reizvolle Bilder in schäbigen alten Lebensratgebern oder Bastelbüchern zu finden, die sich für eine Betextung eventuell anbieten. Es sind ja eben keine Alltagsbilder, sondern sehr spezielle Motive. Es war ein bezüglich der Materialakquise und -auswahl ausgesprochen arbeitsaufwendiges Buch.

Eine ganze Doppelseite gehört Peter Alexander. Mochten Sie ihn?

Goldt: Er hat seine beträchtlichen Talente an die Massenunterhaltung verschwendet. Das ist schade. Die Massen merken doch gar nicht, ob sie von einem großen oder kleinen Talent unterhalten werden, die wollen Verlässlichkeit, Wärme und das Gefühl, es ist einer von ihnen, der sich präsentiert, und das kann ihnen Hansi Hinterseer genauso bieten.

Es ist vermutlich sehr dankbar, aus dem Buch zu lesen. Machen Sie eine Art literarische Diashow aus Ihrem Auftritt?

Goldt: Bloß keine Powerpoint-Präsentation und erst recht keine Dias. Dann johlen die Leute immer ironisch, wenn ein Bild auf dem Kopf steht oder eine Stichflamme aus dem Projektor kommt. Ich kann auch ohne störungsanfällige Technik aus einem Bilderbuch vorlesen.

Wir sind gespannt. Früher waren Sie mit Ihren Lesungen gewohnheitsmäßig im Wuk zu Gast, seit ein paar Jahren treten Sie im Rabenhof auf, dem liebsten Veranstaltungsort von Bobos, die keine sein wollen.

Goldt: Das Wort Bobo kenne ich nur aus dem Falter, in Berlin jammern die Leute immer noch über Yuppies und Öko-Spießer. Die lernen nicht so gerne neue Wörter. Das Publikum ist im Rabenhof genauso angenehm wie es im Wuk war, wo sich allerdings manche Leute an dem Geruch von verschüttetem Bier und kaltem Rauch gestört haben.

Ein frühes Buch trug den Titel

"Ungeduscht, geduzt und ausgebuht". Passiert es denn noch, dass

Veranstalter Sie duzen?

Goldt: Ja, das passiert, aber ich duze nicht immer zurück. Siezen ist ja heute ein Akt des Widerstandes.

Ausgebuht wurden Sie vermutlich schon länger nicht mehr. Würden Sie sich generell mehr Kritik an Ihren

Texten wünschen? Ein bisschen

beschleicht einen das Gefühl, dass Ihre Texte inzwischen kritiklos, dafür lächelnd abgenickt werden.

Goldt: Lächelnd abgenickt ist ein bisschen arg freundlich ausgedrückt. Ich bin die hämische Herablassung vonseiten der Journalisten allerdings seit langem gewöhnt und möchte nicht dadurch auffällig werden, dass ich sie deute. Und ja: Eine fundierte Kritik ist immer willkommen.

2008 bekamen Sie den Kleist-Preis

zugesprochen. Es gab zuvor schon Preise, aber dieser muss sich wie die Aufnahme in die Liga der Belletristen angefühlt haben.

Goldt: Weitergebracht hat mich der Kleist-Preis nicht, die Bücher sind seitdem nicht eingehender besprochen worden. Im Feuilleton wurde da und dort etwas gemaunzt, ob ich den Kleist-Preis denn verdient hätte. Ob ich gut genug wäre für Kleist. Die Gegenfrage, ob Kleist eigentlich gut genug für mich ist, hat keiner gestellt.

Die Laudatio hat Daniel Kehlmann

gehalten. Lesen Sie den? Oder doch lieber Kleist?

Goldt: Natürlich lese ich die Bücher befreundeter Autoren. Ich schwöre es! Todestage sind für mich allerdings kein Anlass, etwas zu lesen.

Sie bevorzugen seit jeher kürzere

Formen. Hat es Sie nie gereizt, einen Roman zu schreiben?

Goldt: Ich glaube, ich habe nicht viel Konkurrenz in dem, was ich schreibe. Warum sollte ich also etwas machen, was alle machen? Außerdem habe ich es gern, wenn nach zwei Tagen Arbeit wenigstens eine Rohfassung fertig ist, die man ungünstigstenfalls einfach auf der Festplatte verschimmeln lassen kann. Der Gedanke, ein Jahr an etwas zu arbeiten und nach 300 Seiten zu merken, dass man sich verrannt hat, ist ziemlich abschreckend.

Ihr Verleger Alexander Fest hat

kürzlich den Verlag Random House

geklagt, weil dieser Nathalie Bergdoll, die Verfasserin des Buches "Hochgefickt", als "Max Goldt mit Titten" beworben hat. Was hat Sie daran

konkret gestört?

Goldt: Mein Verleger wollte unbedingt klagen. Ich sah da keine Erfolgsaussicht, denn was zu beanstanden war, war Vulgarität, und Vulgarität ist nicht justiziabel. Ich hab Herrn Fest einfach machen lassen, weil er so redlich empört war. Ich habe mir gedacht, wenn ich tatsächlich "Schmerzensgeld" zugesprochen bekomme, spende ich das dem Denkmalschutz oder fliege First Class mit Begleitung nach Australien, je nachdem.

Der Richter wies die Schmerzensgeldklage ab. Die Werbung wie auch die Formulierung seien nicht zu beanstanden. Das Wort "Titten" sage ersichtlich mehr über Bergdoll als über Goldt aus. Kann man dieser Begründung noch was hinzufügen?

Goldt: Nein. Ich fand es trotzdem ein bisschen peinlich, dass die Onlinemedien vermeldeten: Max Goldt verliert Rechtsstreit, weil es sich anhörte, als würde ich mich mit irgendwelchen kleinbürgerlich übersexua-

lisierten Pro7-Moderatorinnen he-

rumzanken. Ich kenne die Frau doch überhaupt nicht.

Platten- und Kassettensammler schwärmen von Ihrem frühen musikalischen Wirken. Haben Sie die Musik aufgegeben? Veröffentlicht haben Sie schon lange nichts mehr.

Goldt: Es ist schwierig, weil kaum noch Tonträger gekauft werden, und meine alten Platten waren ja auch schon keine Seller. Immerhin erscheint demnächst eine Single auf einem niederländischen Mini-Label, ein Stück namens "Fog Frog", das ich vor sieben Jahren in Fernkollaboration mit einer Human Beatbox namens Mark Boombastic aufgenommen habe.

Nehmen Sie Notiz davon, was sich musikalisch tut? Was halten Sie

beispielsweise von der in Berlin

lebenden österreichischen Band Ja, Panik?

Goldt: Die letzte Musik aus Wien, die ich gehört habe, war von einem Mann, der sich Laokoongruppe nennt. Das gefiel mir durchaus. Ja, Panik und auch Kreisky kenne ich ein wenig, aber am besten gefällt mir eine alte Platte von Kurt Sowinetz, die ich kürzlich entdeckt habe.

Seinen Klassiker "Alle Menschen san ma zwider"?

Goldt: Ja, das ist eine sehr charmante Platte.

Und sonst?

Goldt: Neue Rockbands reizen mich weniger, außer manche Sachen von Dirty Projectors oder The Fiery Furnaces. Ich höre elektronische Sachen – Dubstep oder Post-Dubstep oder wie immer das gerade heißen mag.

Wie halten Sie es mit dem Dubstep-Wunderkind James Blake?

Goldt: Der hat eine hübsche Platte gemacht, doch sonst weiß ich nichts über ihn. Als Mann in reiferen Jahren sollte man auch nicht ständig seine Meinung über die neuesten Popmusik-Sensationen kundtun. Es fehlt weithin das Vokabular, selbst in der sogenannten Fachpresse wird meist nur um die Musik herumgeredet. Alles, was rüberkommt, ist, dass es um das Lebensgefühl irgendwelcher Generationen geht.

Darf ich mir zum Schluss eine persönliche Frage erlauben? In einem Ihrer Katz-&-Goldt-Comics haben Sie

angedeutet, ich würde auf den Posten von Klaus Nüchtern aspirieren. Jetzt ist er in Bildungskarenz gegangen. Wie stehen meine Chancen?

Goldt: Wenn die Bildungskarenz von Klaus Nüchtern etwas fruchtet, wechselt er doch sicher zum FAZ-Feuilleton oder so. Dann haben Sie sehr gute Chancen auf seinen Stuhl.

Lesung: 30. und 31.5., 20 Uhr, Rabenhof

Klaus Nüchtern in FALTER 44/2010 vom 03.11.2010 (S. 22)

Dass Max Goldt ein Faible für visuelle Alltagsabfälle hat, weiß man schon lange, immer wieder illustriert er seine Texte mit anonymen Schnappschüssen oder Werbesujets. Wie jeder innovative Künstler arbeitet auch er an der "Valorisierung des Profanen" (Boris Groys), indem er Sujets, die man als "geschmacklos", "skurril" oder "retro" klassifizieren kann, eben nicht ins Schaufenster wohlfeiler Ironisierung stellt, sondern liebevoll kommentiert und deutet.

Ganz zu sich kommt dieses Verfahren des literarischen Rorschach-Tests im vorliegenden Band, in dem die unterschiedlich kurzen Texte ihre visuellen Vorlagen fantasievoll rekontextualisieren. Aus einer Klingelanlage mit Namensschildern destilliert Goldt ein kleines Wohnhausdrama, in dem sich Menschen ganz unterschiedlicher Sphären und Epochen (Kim Wilde und Adele Sandrock) begegnen, und eine schematische Wiedergabe von weiß Gott welchem technischen Prozess beginnt mit dem Satz: "Nach so einer Befruchtung ist in einer Vagina natürlich erst einmal die Hölle los."