Jeder für sich und gegen alle

Karl-Markus Gauß in FALTER 40/2011 vom 05.10.2011 (S. 32)

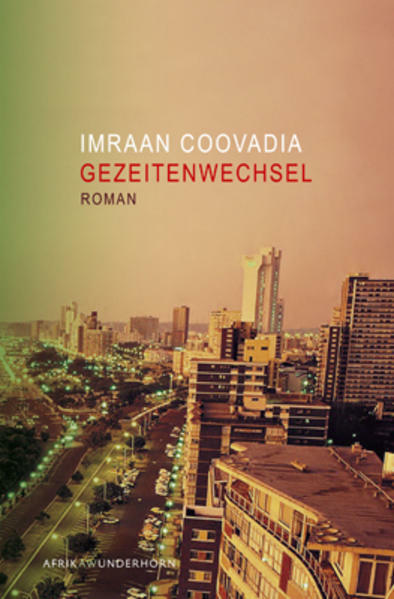

Imraan Coovadia zeigt in dem Roman "Gezeitenwechsel" Südafrika im Umbruch

Am Anfang wird ein Fest vorbereitet, am Ende eine große Party gefeiert. Dazwischen aber haben die Leute nicht viel Anlass, sich ausgelassen zusammenzusetzen und der Dinge zu erfreuen. Arif, der berühmte Virologe und verdiente Kämpfer gegen die Apartheid, ist schwer krank und zieht sich von seinem Chefposten an einer Klinik in Durban, der zweitgrößten Stadt Südafrikas, zurück.

Zum Abschiedsfest sind seine Weggefährten von nah und fern geladen. Erwartet wird sogar sein Sohn, der seit Jahren nicht mehr aus San Francisco herübergeflogen ist. Nafisa, selbst Ärztin und Frau des von allen verehrten Professors, wieselt im Haus herum. Aus dem, was sie tut und denkt, erfahren wir nebenbei eine ganze Menge über Südafrika – über eine Gesellschaft, die sich befreit und neue Zwänge auferlegt hat, über das alltägliche Leben in einer Millionenstadt, in der Menschen aus vielen Ländern und Kulturen zusammenleben.

Der 1970 geborene Romancier Imraan Coovadia entstammt der indischen Volksgruppe Südafrikas, die Mitte des 19. Jahrhunderts ins Land gekommen ist und einst von Mahatma Gandhi politisch geeint wurde. Auch Arif und Nafisa sind indische Südafrikaner. Für ihr großes Fest nehmen sie aber die Dienste von "Karachi Delights" in Anspruch, denn die pakistanischen Cateringfirmen von Durban sind einfach die besten. Allerdings stellen sie keine Rechnungen. Sonst müssten sie für das, was sie verdienen, Steuern abführen, und so dumm sind sie nicht.

Überhaupt laboriert das neue Südafrika daran, dass die Gesellschaft zerfällt und die verschiedenen ethnischen, sozialen, religiösen Gruppen nur über ein rudimentär entwickeltes National- und Staatsbewusstsein verfügen. "Jeder tut nur mehr, was er will", lautet einer der Stoßseufzer von Nafisa, die damit die Angehörigen all der südafrikanischen Stämme – die Zulus, Xhosas, Swazis und Tswanas – ebenso meint wie die Weißen, Inder, Pakistani, die letzten im Land gebliebenen Juden, die nigerianischen, senegalesischen und kongolesischen Zuwanderer oder die Flüchtlinge aus Zimbabwe, Mosambik und Eritrea.

Die alten reaktionären Gesetze sind abgeschafft worden, aber jetzt reagiert die Gesetzlosigkeit. Die Solidarität von früher, zu der die Leute um ihres eigenen Überlebens willen genötigt waren, ist überflüssig geworden, dafür steht heute jeder für sich und gegen alle. Leute wie Arif und Nafisa, die "einen großen Teil ihres Lebens, so viel Energie und Lebenskraft für den Kampf gegen das alte Regime eingesetzt" haben, fühlen sich in der neuen Welt fremd und heimatlos.

Als Nafisa ihren Sohn vom Flughafen abholt, erlebt sie, die politisch so oft enttäuscht wurde und beruflich einen aussichtslosen Kampf gegen die Durchseuchung Südafrikas mit dem HI-Virus führt, auch noch eine private Kränkung. Es ist die narzisstische Kränkung einer Mutter, die in dem feisten 40-Jährigen, der

sie umarmt, ihren anmutigen Liebling nicht wiedererkennt: "Sie wusste, dass Amerika Sharky geprägt und ihn fett und unangenehm hatte werden lassen. Amerika hatte ihren Sohn auf dem Gewissen. Nur sie als seine Mutter konnte ermessen, wie viel Schönheit hier vergeudet worden war

"

Immerhin, der Sohn ist da, wenn auch als watschelnde Enttäuschung, und fährt mit der Mutter ins festlich gerichtete Haus. Dort aber finden sie Arif tot – er liegt erschossen auf seinem Bett. Die Feier wird abgesagt, der Roman kann nach seiner fulminanten Ouvertüre, die auf knappen 30 Seiten die fein gezeichneten Charaktere einer Familie und mit diesen die Konflikte einer Epoche und einer Weltprovinz entwirft, gemächlicheres Tempo anschlagen.

Die äußere Handlung wird nun von vier Fragen bestimmt: Hat sich Arif, todkrank, selbst erschossen? Wurde er erschossen? Und wenn ja, von wem und warum? An der inneren Entwicklung von Nafisa und Sharky sehen wir hingegen, wie sich zwei Menschen unter rasant sich verändernden Bedingungen in ihrem Kern zu behaupten trachten und wie sie, jeder auf seine Weise, damit zurande kommen, dass ringsum alles anders wird.

Politische Häftlinge von gestern sichern sich heute ihre millionenschweren Pfründe. Die Tabus der Apartheid sind gefallen. Ein neues aber hat über das Land das große Schweigen gebreitet: Millionen Menschen in Südafrika sind mit dem HI-Virus infiziert, Hunderttausende sind an Aids bereits gestorben – aber niemand spricht darüber, nicht die Elite, nicht das Volk, die Erkrankten nicht und auch nicht die noch Gesunden.

Arif war Virologe, Nafisa ist Dermatologin, jahrelang haben sie eine Krankheit zu erforschen und zu bekämpfen versucht, von der der Präsident Jacob Zuma einst verlauten ließ, das beste Mittel dazu sei, nach dem Geschlechtsverkehr mit einem infizierten Partner heiß zu duschen.

Ist der Professor gar ermordet worden, weil seine Arbeit die Regierenden störte? Oder haben ihn die beseitigen lassen, die ihr Geld im internationalen Organhandel verdienen (und über den Henning Mankell ungleich plakativer als Imraan Coovadia geschrieben hat)?

"Gezeitenwechsel" ist auch ein spannender Kriminalroman. Vor allem aber bietet dieses Buch ein vielfarbiges, bewegtes Panorama der urbanen Gesellschaft Südafrikas und einer "Generation im Verschwinden", nämlich jener aufrechten Gegner der Apartheid, die nicht danach strebten, als Zuhälter der neuen Ordnung zu reüssieren.

Dazu hat der Roman – gerade für europäische Leser – ungemein witzige Passagen. Wie machen beispielsweise Ärzte, wenn sie zu Korruption verlockt werden sollen, ihrer Empörung Luft? "Wir sind hier doch in Afrika! Wir haben Zeitungen. Wir haben Gerichte. Noch haben wir hier keine russischen Verhältnisse!"