Graz war nie modern

Albert Kirchengást in FALTER 45/2007 vom 07.11.2007 (S. 6)

Der Formenkanon der Moderne ist en vogue. Die Ambivalenz seiner Wurzeln nicht. Diese legt nun eine Publikation für Graz frei.

Wer vom einschlägigen Heftchen aus dem Grazer Tourismusbüro zur "modernen Architektur" geführt werden will, kann sich zumindest sicher sein, dass er nicht dort ankommt. Die Verwechslung ist paradigmatisch: Zwischen "modernem" Bauen der Zwanzigerjahre und zeitgenössischem wird hier kein Unterschied gemacht.

Das ist kein Einzelfall: Weder der 2003 mit landespolitischem Wohlwollen publizierte "Architekturführer Graz" noch jener Dietrich Eckers aus dem Jahr 1987 bemühen sich um eine Darstellung des vor den Fünfzigerjahren Errichteten. So viel konsequente Leugnung macht neugierig: Ist da nichts? Doch: Nur einige der interessantesten Bauten, vor allem von kritischen Architekten wie Herbert Eichholzer und Eugen Székely, sind inzwischen völlig aus dem Stadtbild verschwunden. Mangels öffentlichen Bewusstseins und tätiger Institutionen konnten Unfälle wie der Thalia-Umbau, ehedem eines der wenigen noch intakten Fünfziger-Ensembles in Österreich, passieren. Dennoch finden sich noch einige herausragende Bauten, allen voran das Stadtwerke-Gebäude am Andreas-Hofer-Platz oder das ehemalige Hotel International mit den Kammersälen in der Strauchergasse sowie das Werkbundhaus, hübsch rot hinter einem steinernen Sockel und einer hölzernen Pergola in der Schubertstraße versteckt.

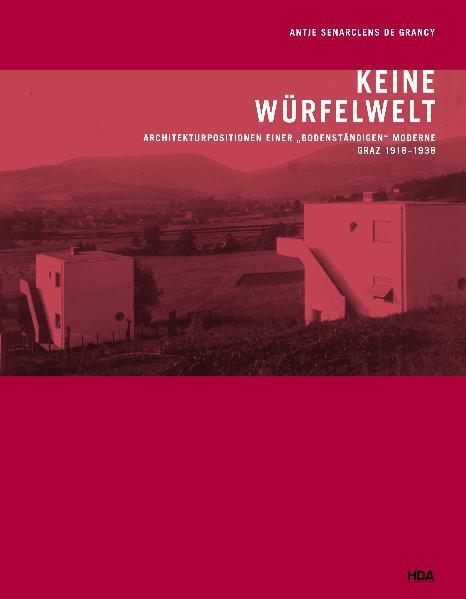

Die Kunsthistorikerin Antje Senarclens de Grancy untersucht in ihrem aktuellen Buch "Keine Würfelwelt" erstmals ausführlich die Grazer Bauszene der Zwischenkriegszeit. Aber auch de Grancys Vorgängerbuch, das man als ersten Teil ihrer chronologischen Auseinandersetzung mit der Geschichte der lokalen Architekturdiskurse ab 1900 sehen kann, belegt, wie gering das Interesse an diesem Thema ist. In wissenschaftlichen Publikationen international zitiert, findet es in Graz erschütternd wenig Resonanz. Nun, nach siebenjähriger Recherchetätigkeit, füllt sich mit ihrer neuen kulturwissenschaftlichen Auseinandersetzung eine, wie de Grancy nachweist, heikle Lücke: Die Architektur der Grazer Moderne war demnach ein Amalgam aus Modernität und Traditionsgebundenheit. Eher eine doppelbödige Sache. Um es aufs streitbare Klischee zu bringen - unentschieden zwischen Flachdach und Satteldach. Am besten, man baute beides. Je nachdem, für wen.

Während in Wien einer einseitig technik- und fortschrittsgerichteten Moderne eine "moderate", undogmatische Moderne entgegengesetzt wurde, grenzten sich die Grazer selbst von diesem Modell ab. Im Fokus lag eine anti-urbane, auf Tradition, Boden und Heimat gerichtete Version "freudiger Sachlichkeit", die im Grazer Werkbundhaus von 1928 als vielleicht einzigem Beispiel die Synthese innerhalb eines Bauwerks schafft. Die weltanschaulichen und ästhetischen Brüche gingen auch mitten durch Leben und Werk der Architekten. Selbst Herbert Eichholzer, der im Widerstand von den Nazis hingerichtet wurde, hat neben modernen Strukturen à la Le Corbusier steirische Bauernstuben gestaltet. Bis vor kurzem hat der Verein "Baukultur Steiermark", der besondere Bauleistungen mit dem "Geramb-Dankzeichen für gutes Bauen" auszeichnet, den Namen "Verein für Heimatschutz" fortgeführt. War der Heimatschutzverein zu Beginn des 20. Jahrhunderts Träger einer - wenn auch traditionsgebundenen - Architekturreform, so gehörten einige der Mitglieder ab den Dreißigerjahren personell einem völkisch-nationalsozialistischen Kreis an und hoben noch in den Siebzigern verharmlosend Fritz Haas' NS-Planungen für die Führerstadt Graz hervor. Die Ambivalenzen der Zwischenkriegszeit, die 1945 oft nahtlos weitergeführt wurden, sind heute im öffentlichen Bewusstsein kaum präsent.

"Keine Würfelwelt" schreibt darum keine traditionelle Architekturgeschichte, die herausragende Bauten einer Epoche untersucht, sondern sucht durch Darstellung der Debatten, Kontroversen und Meinungsbildner der Architekturmoderne in Vereinen (wie dem Steiermärkischen Werkbund und der Sezession Graz), in Ausstellungen, Zeitschriften und Tageszeitungen die Doppelbödigkeit von Konzepten wie jenem einer im Steirischen und Alpin-Traditionellen verankerten "bodenständigen" Moderne zum Vorschein zu bringen.

Augenfällig im annähernd zeitgleich erschienenen "06/07 jahrbuch.architektur.HDA.graz", einer vermittelnden Werkschau des Hauses der Architektur Graz, wird ein Projekt der Architekten Fiedler/Tornquist, das die sensible Adaptierung einer Schlüssel-Architektur von Eichholzer/Badl aus dem Jahr 1936 vorexerziert. Der geglückten Revitalisierung des "Hauses Lind" ging 2001 eine solitäre Rettungsaktion unter Initiative der beiden Architekten voraus. Denn trotz erreichtem Denkmalschutz-Status ließ damals ein privater Investor zunächst die Fenster herausbrechen, das Haus sollte verfallen, das Grundstück selbst aber war wertvoll.

Für de Grancy, die gemeinsam mit Heimo Halbrainer selbst eine Eichholzer-Monografie herausgegeben hat, wird gerade die Person Eichholzer gern als "Feigenblatt" zur Abwehr eines dialektischen Blicks auf ihn und seine Zeit eingesetzt: "Man darf nicht vergessen, dass die Moderne an sich ja kein geschlossenes ästhetisches System war und viel breiter und ambivalenter, als es uns eine Geschichtsschreibung bis in die Achtzigerjahre glauben ließ." "Haus Lind" ist aber kein Fremdkörper im Jahrbuch: Alles wieder da - Bandfenster, Flachdach, kubische Formen. Ob die Betonung der eigenen Geschichtslosigkeit und originären Expressivität der Grazer Schule nicht geradezu befördert hat, dass die eigene unreflektierte Geschichte heute als unreflektierte Form wiederkehrt? Unreflektiert, weil, wie de Grancy in der Fallstudie Graz zeigt, diese eindeutige "weiße" Moderne ein retrospektives Konstrukt ist.

Im Diktat eines Trends werden Stil-Schablonen des frühen 20. Jahrhunderts bedingungslos kopiert. Welche Bauten aber würden präsentiert, wenn die Auseinandersetzung mit den Ambivalenzen und Defiziten der klassischen Moderne in den Diskurs eingegangen wäre? Für die Würfelwelt, die Kuben der neuen formalistischen Moderne, nehme man das Jahrbuch zur Hand. Für die kritische Betrachtung ihrer Vorbilder hat de Grancy eine Wegmarke gesetzt.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: