Und sprach von Glück

Stefanie Panzenböck in FALTER 15/2021 vom 14.04.2021 (S. 36)

Bist du deppert?“, rief Monsieur Max und blickte auf den Burschen, der vor ihm im Hinterzimmer des Pariser Café Grison saß, ganz in der Nähe des Gare de l’Est. „Wir schicken doch keine Kinder nach Spanien!“ Es war mitten im Juni 1937, der Bub, der Monsieur Max, einem Wiener aus Ottakring, seinen Pass zeigte, hieß Hans Landauer und hatte im April gerade seinen 16. Geburtstag gefeiert. „Das ist gar nicht mein Pass“, schwindelte der Bursche. „Der gehört meinem Cousin.“ Er selbst heiße Franz Operschall und sei schon 18. „21 musst du sein!“, rief Monsieur Max.

Hans Landauer war am 19. Juni 1937 in seinem Heimatort Oberwaltersdorf bei Baden in den Zug nach Wien gestiegen. Der Mutter hatte er erzählt, er wolle sich dort die Hygieneausstellung anschauen. Doch am Westbahnhof kaufte er von dem Geld, das ihm ein Mittelsmann vorher gegeben hatte, eine Karte nach Paris. Dort sammelten sich jene Männer und Frauen, die über die Grenze nach Spanien geschleust werden wollten, um mit den Internationalen Brigaden gegen General Franco zu kämpfen. In Paris sollte Landauer ins Café Grison gehen und sagen: „Café au lait, s’il vous plaît.“ Und: „Monsieur Max, s’il vous plaît.“ Und da saß er jetzt. „Meine Mutter hat sicher schon Anzeige erstattet.“ Wenn er jetzt zurückführe und die Gendarmen ihn befragten, wüsste er nicht, ob er dichthalten könnte. Ob das so gut sei für die Sache? „Na, dann kommst halt mit.“

Europa befand sich zwischen zwei Kriegen. Landauer wuchs in einer sozialdemokratischen Familie auf, beide Großväter waren Bürgermeister, ein Onkel Landtagsabgeordneter. Als nach den Februarkämpfen 1934 Diktator Engelbert Dollfuß von der Vaterländischen Front die Sozialdemokratie verbot, verloren die roten Verwandten zwar ihre Ämter, ließen sich aber von ihrer Überzeugung nicht abbringen. Hans musste öfters Päckchen ausliefern. Er gab seiner Neugier nach und öffnete sie. Darin befanden sich Ausgaben der mittlerweile verbotenen linken Presse, wie der Arbeiter-Zeitung. So erfuhr Landauer vom Putsch der Generäle in Spanien, die die demokratisch gewählte linksgerichtete Regierung stürzen wollten. „Der Haiderer-Franz aus Blumau kämpft in Spanien aufseiten der Republik“, hörte er eines Tages seinen Großvater sagen. Da dachte Hans, das könnte er auch schaffen.

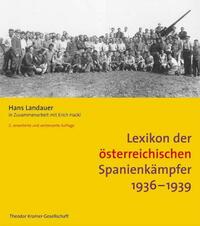

Er war einer von knapp 1400 Österreichern, Männern und Frauen, die sich den Internationalen Brigaden anschlossen, um für die spanische Demokratie zu kämpfen. Viele von ihnen waren Juden oder ehemalige Schutzbündler, die meisten Kommunisten, die nach der Enttäuschung des Februars 1934 von der Sozialdemokratie zur KPÖ gewechselt waren. Dort erwarteten sie sich mehr Schlagkraft gegen den Faschismus. Einige reisten erst nach dem März 1938 aus, als Hitler in Österreich die Macht übernahm. Wenn es in Spanien möglich war, die Demokratie zu retten, dann gelänge es vielleicht auch, den großen Krieg, der Europa drohte, zu verhindern.

„Die politische Macht erringt man mit den Stimmzetteln, das war doch das Credo der Sozialdemokratie“, sagte Hans Landauer in einem ORF-Interview Jahrzehnte später. „Und siehe da, mit Waffengewalt wurden sie vertrieben.“ Es war die Erfahrung einer ganzen Generation. Die Väter waren traumatisiert und als Invaliden aus dem Krieg zurückgekehrt, von dem man damals noch nicht wusste, dass er den Beinamen „Erster“ tragen würde. Die politischen Spannungen stiegen, die Parteien militarisierten sich, aufseiten der Sozialdemokraten formierte sich der Schutzbund, die Christlichsozialen schickten die Heimwehr aus. In Europa war der Faschismus auf dem Vormarsch. Als Hans Landauer vom Putsch in Spanien am 17. Juli 1936 erfuhr, herrschten in Italien Benito Mussolini und in Deutschland Adolf Hitler. Nur in Spanien war plötzlich eine linke Volksfront an der Regierung. „Die Parteien erringen einen Sieg – mit dem Stimmzettel. Und jetzt putscht die Armee“, fasste Landauer seine politische Sozialisation zusammen. „Wo soll da unsere Sympathie sein? Bei den Republikanern.“

Hans Landauer wäre heuer 100 Jahre alt geworden. Sein Name mag Menschen, denen die Geschichte der österreichischen Spanienkämpfer fremd ist, nicht viel sagen. Doch es ist wichtig, an ihn zu erinnern. Er steht für jene, die die Gefahr des Faschismus erkannten und sich ihm nicht unterwerfen wollten. Und er ragte heraus. Er war der jüngste Spanienkämpfer, und die Vehemenz, die er gegenüber Monsieur Max gezeigt hatte, kennzeichnete sein ganzes Leben. „Er war immer aktiv und wollte den Dingen immer auf den Grund gehen“, sagt Georg Pichler, Professor an der Universidad de Alcalá bei Madrid, der zur Verarbeitung des Spanischen Bürgerkriegs in der deutschen Literatur forscht und Hans Landauer gut kannte.

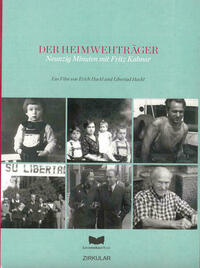

Nach dem Krieg wurde Landauer Kriminalbeamter und klärte NS-Verbrechen auf. 1983 ließ er sich pensionieren und begann, für das Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands (DÖW) das Archiv der österreichischen Spanienkämpfer aufzubauen. Ihm ist es zu verdanken, dass man nicht nur weiß, wie viele es waren – 1376 –, sondern auch, wer sie waren. Das Herzstück ist das „Lexikon der österreichischen Spanienkämpfer“, das Landauer gemeinsam mit dem Schriftsteller Erich Hackl herausgab. In dem Buch „In fester Umarmung“ schreibt Hackl über seinen Freund Landauer: „Was ist ein Historiker, fragt sich der Historiker Hans Landauer: Das ist ein Widerstandskämpfer, der zurückgeht in die Geschichte. Der Lebensspuren sichert: Ort, Zeit, Zahl. Notgedrungen ein Pessimist. Aber einer, der nicht das letzte Glied in einer langen Kette sein will.“

Ende Juni 1937 überschritt Hans Landauer die Grenze nach Spanien. Auf dem Weg zum Ausbildungscamp in Albacete in der Mancha sah er ein Plakat mit toten Kindern, darauf stand: „Hoy España, mañana el mundo“. Dieses Bild würde Landauer ein Leben lang nicht vergessen. „Heute Spanien, morgen die Welt.“ Niemand sollte sagen können, dass er es nicht gewusst hat.

Franco und seine Generäle hatten Italien und Deutschland und somit die militärische Übermacht auf ihrer Seite. Hitler schickte im April 1937 die Legion Condor. Traurige Berühmtheit erlangte die komplette Zerstörung der Stadt Guernica durch einen flächendeckenden Bombenangriff. Pablo Picasso bannte das Massaker auf Leinwand. Das Gemälde wurde auf der Pariser Weltausstellung desselben Jahres gezeigt: „Guernica oder Die Schrecken des Krieges.“

Die Republik hatte die Internationalen Brigaden auf ihrer Seite. Wie viele ausländische Kämpferinnen und Kämpfer nach Spanien kamen, ist nicht ganz klar. Es dürften rund 35.000 gewesen sein. In Relation zur Bevölkerung war das österreichische Kontingent das stärkste.

Auch Mexiko und die Sowjetunion unterstützten die Republikaner. Stalin schickte Spezialisten, lieferte Panzer und andere Waffen. Doch die Hilfe erwies sich bald als verheerend für das linke Lager. Denn Stalin trug seinen innersowjetischen Feldzug gegen vermeintliche Feinde der Partei, die er unter dem Kampfbegriff „Trotzkisten“ subsumierte, ins südeuropäische Ausland. Während in der UdSSR der Große Terror auf dem Höhepunkt war, hunderttausende Menschen hingerichtet wurden und in den Lagern des Gulag-Systems verschwanden, spalteten sich auch die Republikaner in Spanien. Jene, die nicht absolut moskautreu waren, sollten ausgeschaltet werden. Davon war vor allem die anarchistische POUM, die Arbeiterpartei der marxistischen Einheit, betroffen, der sich der britische Schriftsteller George Orwell angeschlossen hatte. Über seine Zeit in Spanien, die er nur knapp überlebte, berichtete er in seinem Buch „Mein Katalonien“.

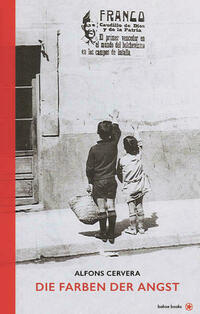

Die letzten großen europäischen Demokratien Frankreich und Großbritannien weigerten sich, die demokratisch gewählte Regierung der Spanischen Republik zu unterstützen. Als General Franco im Frühjahr 1939 aus dem Krieg als Sieger hervorging, erkannten sie seine Herrschaft an, die bis zum Tod des Diktators im Jahr 1975 dauern sollte.

Hans Landauer gehörte wie die meisten Österreicher im Spanischen Bürgerkrieg dem 12.-Februar-Bataillon an. Der 16-Jährige wurde als Melder in einer Maschinengewehrkompanie eingesetzt. „Bei der Fahrt an die Front vor Madrid, vorbei an den Schutthalden, die einmal Villanueva de la Cañada und Brunete geheißen hatten, nahm Hans zum ersten Mal süßlichen Geruch wahr, Ausdünstung Hunderter Leichen, Hunderter Tierkadaver“, schreibt Hackl. „Das Surren der Granaten, die Einschläge links, rechts, hinter ihm. Vorstoß, Rückzug, Chaos. Angst, Sehnsucht nach zu Hause, doch kein Gedanke daran, die Todesnähe einzutauschen gegen die Geborgenheit der Familie.“

Landauer war als Jüngster auch einer der Wendigsten. Er lernte schnell die Sprache, suchte den Kontakt zur Bevölkerung und verliebte sich in ein Mädchen namens Maria Teresa. „Drill gab es nicht“, erzählte Landauer in der Dokumentation „Der Spanienkämpfer“ (2006) über den Alltag in der Armee. „Der Leutnant war der Ferdinand, der Sepp oder sonst irgendwer.“ Die Soldaten verschanzten sich in Erdlöchern, in denen sie auch schliefen. „Gekämpft wurde mit Handgranaten, Maschinenpistolen und Minenwerfern.“

Am 23. September 1938 wurden die Internationalen Brigaden abgezogen. Die Österreicher und Deutschen unter ihnen mussten in Spanien bleiben. Denn wo sollten sie hin? Ihr letzter Einsatz fand im Jänner 1939 statt. Da deckten sie den Weg der hunderttausenden Flüchtlinge Richtung französischer Grenze. Dann war es vorbei. Im Frühjahr 1939 nahm Franco Madrid kampflos ein. 200.000 Menschen hatten an der Front ihr Leben verloren, im Hinterland wurden zudem 130.000 Personen von den Franquisten, 49.000 von den Republikanern getötet. Unter seiner Herrschaft ließ Franco bis weit in die 1940er-Jahre Bürgerinnen und Bürger ohne Gerichtsurteil hinrichten, zeitweise befand sich mehr als ein Prozent der Bevölkerung, 363.000 Menschen, in Gefängnissen und Konzentrationslagern.

Am 9. Februar 1939 kam Landauer in Frankreich an. Aus einem Lazarettzug hatte er sich eine Decke organisiert, weiß wie im Krankenhaus, mit Blutspritzern übersät. Die Franzosen errichteten an der Mittelmeerküste, in St. Cyprien und Argelès-sur-Mer, sogenannte „Empfangslager“ für die Flüchtlinge. Das bedeutete, dass ein Stück Strand mit Stacheldraht eingezäunt wurde, auf dem sich Männer, Frauen und Kinder drängten, ohne sanitäre Einrichtungen. Die österreichischen Kämpfer kamen danach ins Lager nach Gurs, im Südwesten, nahe der Atlantikküste. Dort gab es immerhin Baracken. Die Losung hieß „zusammenbleiben“. Die interne Lagerleitung mahnte die Kämpfer, sich weder von der Fremdenlegion abwerben noch zur Rückkehr nach Österreich überreden zu lassen. Das änderte sich, als Hitler und Stalin im August 1939 einen Nichtangriffspakt schlossen. Die Kommunistische Partei drängte ihre Mitglieder dazu, nachhause zurückzukehren. Sie würden zwar in „Umschulungslager“ kommen, aber sonst würde ihnen nichts passieren. Ein tödlicher Irrtum.

Landauer versuchte, aus dem Lager auszubrechen. Beim dritten Versuch glückte es ihm. Mit einem Freund gelangte er bis Nizza. Ihre spanischen Militärpässe verwahrten die Burschen in einer blauen Chesterfield-Dose und versteckten diese in einem Weingarten. Sie wollten sich in einem nahegelegenen Dorf als Flüchtlinge ausgeben, die über Italien gekommen waren und Arbeit suchten. Die Gendarmerie kam, sie mussten vor Gericht. Am Tag der Verhandlung sahen sie die blaue Chesterfield-Dose auf dem Tisch des Richters stehen. Es war gerade die Zeit der Weinlese, und jemand hatte sie gefunden.

Im Gefängnis bekam Landauer bald Besuch von einem deutschen Gestapo-Beamten, der fragte, ob er nicht nachhause fahren wollte. Welche Wahl hatte er? Also entschied sich Landauer für die Rückkehr, kaufte eine Karte nach Paris und übernachtete in einem Hotel. In der Früh, es war der 28. November 1940, klopfte die Polizei an die Tür. Dreieinhalb Monate war Landauer im berüchtigten Pariser Gefängnis Santé in Haft. Dann ging es Richtung Wien. Am 5. Juni 1941 trat Landauer seine für lange Zeit letzte Reise an. Von Wien nach Dachau.

„Ich war überzeugt, ich komme durch“, erzählte Landauer Jahrzehnte später. Und sprach von Glück. Im Konzentrationslager waren an die 250 Spanienkämpfer interniert, die sich untereinander halfen. Und ein „Glück“ war, dass Margarete Himmler, die Gattin des SS-Führers Heinrich Himmler, deutsches Porzellan herstellen lassen wollte, und dafür brauchte es Facharbeiter aus den Konzentrationslagern. Der Porzellanbrenner war ein Spanienkämpfer und sorgte dafür, dass viele seiner Genossen in die Manufaktur kamen. Das bedeutete Arbeit im Trockenen. Ein Mann, der aus der Stadt immer zur Produktion ins Lager kam, schmuggelte Brot für Landauer herein.

Als die Amerikaner das Lager im April 1945 befreiten, legte sich Landauer, er war zehn Tagen zuvor 24 Jahre alt geworden, auf seinen Strohsack und weinte.

Während viele Menschen nach dem Krieg damit beschäftigt waren, Wohlstand aufzubauen, war Hans Landauer vor allem die wiedergewonnene Freiheit wichtig. „Er wollte einfach nur leben“, sagt seine Tochter Linda Suck, die in Oberwaltersdorf lebt. 1955, sie war gerade fünf, ihr Bruder sechs Jahre alt, reiste die Familie Landauer nach Korsika. Die Mutter auf einem Puch-Roller mit dem Sohn hintendrauf, der Vater mit einer KTM-Maschine und der Tochter auf dem Rücksitz. 1956 ging es nach Sardinien, 1961, schon mit einem 4CV nach Dubrovnik in Jugoslawien.

Als Kriminalbeamter wollte es Landauer gutmachen und galt bei der Ermittlung gegen NS-Täter bald als zu eifrig. Dann ging er für die UNO nach Zypern. „Er konnte mit den Griechen und mit den Türken“, erzählt Linda Suck. „Er war ein Vermittler, hat immer über den Tellerrand geschaut.“ Als im Offizierskasino Nazi-Lieder gesungen wurden, meldete er das nachhause. Der rote Innenminister beließ den verantwortlichen Kommandanten in Zypern und zog Landauer ab. Hilfe kam von einem ÖVP-nahen Sektionschef. Dieser unterstützte ihn, eine Stelle als Sicherheitsbeamter bei der österreichischen Botschaft in Beirut zu bekommen. Landauers Frau, eine Volksschuldirektorin, blieb in Österreich. „Die Mama war mit der Schule verheiratet, der Papa mit dem Freiheitsdrang“, erzählt Linda Suck und lacht.

1948 trat Landauer aus der Kommunistischen Partei aus. Der jugoslawische Machthaber Josip Broz Tito war in Konflikt mit Stalin geraten. Als Titoist war Landauer gegen den Ausschluss Jugoslawiens aus dem Kominform. Viele ehemalige Genossen verziehen ihm diesen Schritt nicht. Doch Landauer hatte sich noch nie beirren lassen.

Wenn er nach Spanien fuhr, wurde er gefeiert. Man kannte ihn. Im Zug von Barcelona zu einem Vortrag, Landauer war 86, kam eine Frau auf ihn zu. „Señor Landauer?“, fragte sie. Dann stieg sie gemeinsam mit ihm aus und brachte ihn mit dem Auto zum Termin. „Er ist ein Held“, sagt seine Tochter. „Für mich, aber auch für viele andere.“

„Schlimm war für ihn, dass gegen Ende seines Lebens sein Gedächtnis nachließ, obwohl es immer noch viel besser war als das der meisten Menschen, die ich kenne“, erzählt Georg Pichler. Landauer starb am 19. Juli 2014 in Oberwaltersdorf, von wo er 77 Jahre zuvor nach Spanien aufgebrochen war.

Er habe wirklich Glück gehabt, hatte Landauer oft gesagt, und sein Freund Erich Hackl schrieb es auf: dass er nicht auf Kosten anderer überlebt habe. Dass er nie in die Lage gekommen war, über das Leben anderer entscheiden zu müssen. „Dass ich in Spanien war, und zwar auf der richtigen Seite, dass ich nie die braune Uniform getragen habe, dass ich nie gezwungen war, bei einer Gaunerei mitzumachen.“