Heilige María de la Matraca

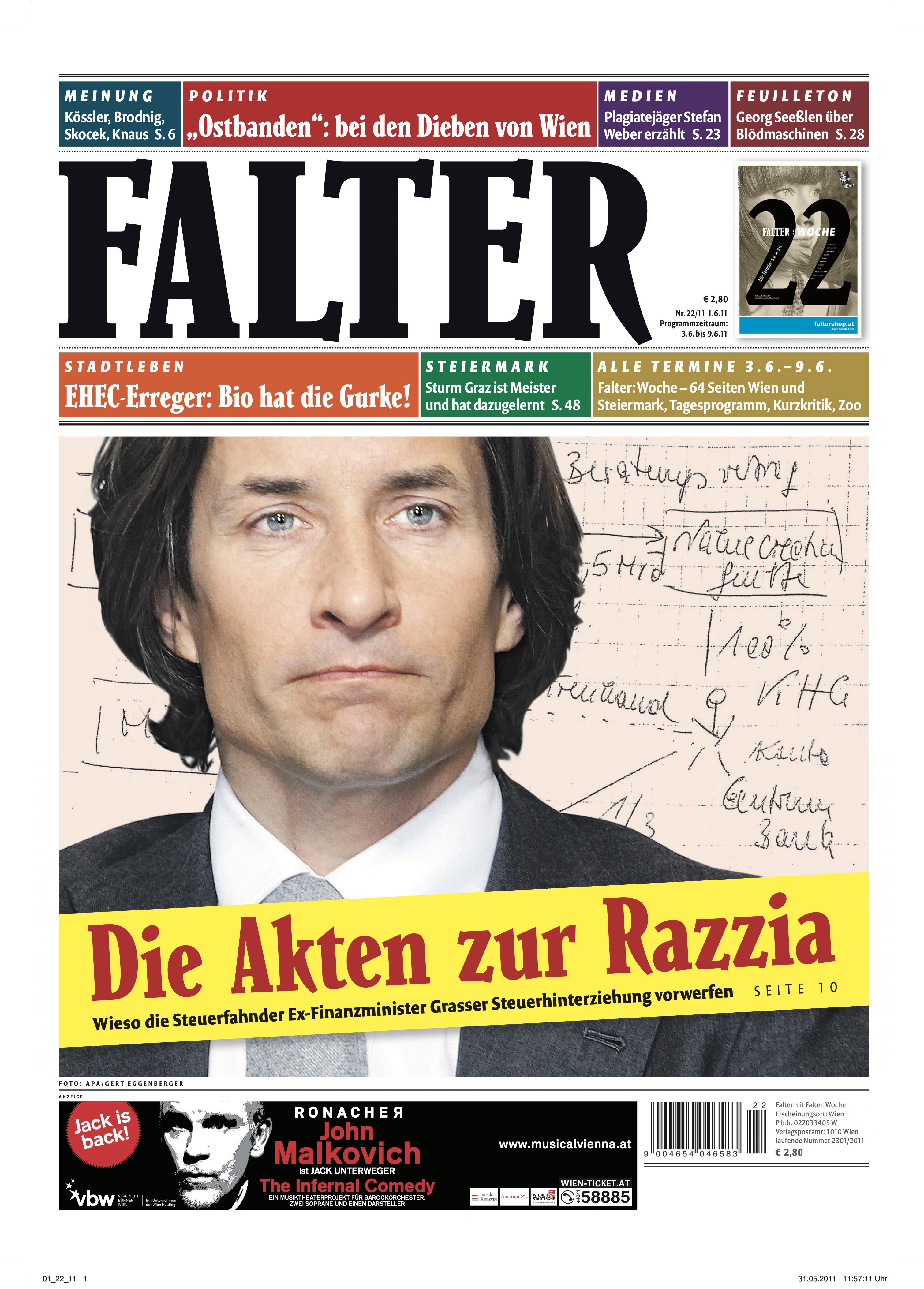

Karl-Markus Gauß in FALTER 22/2011 vom 01.06.2011 (S. 36)

"Der Jahrmarkt" von Juan José Arreola ist ein Schatz aus Lateinamerika. Der Septime Verlag hat ihn gehoben.

Manchmal sind es kleine Verlage, denen wir große Entdeckungen verdanken. Der 2009 in Wien gegründete Septime Verlag ist es kühn, mit nichts als ein paar guten Ideen und einem formidablen Übersetzer, angegangen, Bücher zu veröffentlichen, von denen wir vorher nicht wussten, dass sie uns fehlten. "Der Jahrmarkt" von Juan José Arreola ist ein solches Buch, und wenn man es gelesen hat, wundert man sich, dass es nicht schon viel früher übersetzt wurde.

Arreola? Der 1918 im Bundesstaat Jalisco geborene Mexikaner wird in Lateinamerika als moderner Klassiker verehrt. Obwohl die lateinamerikanische Literatur in mächtigen Wellen über Europa gekommen ist und manch fragwürdiges Treibgut mit sich führte, ist ausgerechnet er hier unbekannt geblieben. Das ist ungerecht, nicht bloß, weil er ungleich besser schrieb als viele argentinische oder kolumbianische Autoren, die es auch hier zu hohen Auflagen brachten, sondern weil er selbst in der Gegenrichtung als kundiger Vermittler und leidenschaftlicher Fürsprecher der französischen, italienischen und deutschen Literatur tätig war.

1963 veröffentlichte er seinen einzigen Roman, "Der Jahrmarkt", mit dem sich seither unzählige seiner Kollegen in Essays auseinandergesetzt haben. Aber was heißt schon "Roman"? Eigentlich handelt es sich um eine Abfolge von einigen Hundert kurzen Prosastücken, die verschiedenen Genres zugehören: Berichte, Chroniken, Aufzeichnungen, Gespräche, Witze, Spottgedichte, Kurzerzählungen, kulturhistorische Anmerkungen.

Zugegeben, als Autor spreche ich hier auch in eigener Sache. Der Welt und der Ungleichzeitigkeit ihrer Entwicklungen literarisch beizukommen, dafür scheinen mir der Wechsel der Genres, der offene Text, die Montage verschiedener Realitätsfragmente eher geeignet zu sein als die gängigen Formen einsinnigen Erzählens.

Arreola war ein historisch und kunstgeschichtlich gebildeter Mann, der seine Bildung auch beim Schreiben nicht verbergen wollte. Ebenso wenig gedachte, er sich selbst zu disziplinieren, indem er schreibend mit seiner Empörung über die politischen Zustände in Mexiko hinter dem Berg hielte. So ist sein Roman vieles zugleich: politischer Traktat und kulturgeschichtlicher Exkurs, Legende und Mythos, sozialkritische Erzählung und ausgelassene Schelmengeschichte. Und vor allem ein grandioses Bildnis einer kleinen Stadt in der mexikanischen Provinz.

In Zapotlán wird jedes Jahr im Oktober Jahrmarkt gehalten. Das zieht sich ein paar Tage hin, in denen immer mehr Leute in die Stadt drängen, zwischen den Marktständen, in den Säulengängen, im Kirchenschiff nächtigen. Alte Konflikte zwischen ihnen und der Obrigkeit flammen wieder auf, und die inbrünstigen Gebete während der Messen deuten schon auf die Orgien voraus, die noch folgen werden.

Der Höhepunkt ist erreicht, wenn am 12. Oktober das Fest des Schutzpatrons der Stadt, des heiligen Josef, gefeiert wird. In Arreolas Erzählwerk, das nicht nur die Genres, sondern auch die Zeiten wechselt, darf sich dieser selbst an die Leser wenden und sie darüber unterrichten, dass die Kirche aus ihm erst im 19. Jahrhundert einen Heiligen machte und dass er froh ist, als Zimmermann zu so etwas wie dem "Schutzpatron einer sozialistischen Kirche" geworden zu sein.

Einen solchen Schutzpatron könnten die Ureinwohner wahrlich brauchen, denn ihnen wurde das Land sogleich geraubt, als die spanischen Eroberer mit Machete und Monstranz an Land gingen: "Fest steht, dass das Land nicht mehr uns gehört, und hin und wieder erinnern wir uns daran."

Der dies sagt, ist kein Einzelner, es ist die Stimme des Volkes selbst, mit der der Roman anhebt: "Wir sind ungefähr dreißigtausend." 30.000 Indígenas, denen ein paar Hundert spanischstämmige Bürger und Gutsbesitzer gegenüberstehen.

Aus dem gewaltigen Chor der Namenlosen treten nach und nach Einzelne hervor, die von vielen lustigen Ereignissen in ihren traurigen Leben erzählen. Und auch die Gutsbesitzer und ihre bestochenen Richter kommen zu Wort. Arreola komponierte ein vielstimmiges Erzählwerk, den inneren Monolog einer ganzen Stadt, mit all ihren Honoratioren und Kleinbürgern, mit ihren Glücksrittern, Betrügern, Aufrührern und Frömmlern.

Zapotlán hat fast alles, was zu einer Stadt gehört: Rathaus, Kirche, Spital, Stierkampfarena, selbst ein Rotlichtviertel fehlt nicht, immerhin sind "wir eine zivilisierte Stadt". Im Rotlichtviertel regiert eine Dame mit dem sprechenden Namen María de la Matraca, nebenbei einer der klügsten Menschen von Zapotlán. Arreola schildert pittoreske Szenen, aber er ist weit entfernt von der Idolatrie der käuflichen Liebe, dieser machistischen Projektion, die in so vielen lateinamerikanischen Romanen ungeniert gefeiert wird.

Vieles ändert sich über die Jahrhunderte in Zapotlán, eines aber bleibt gleich. Wenn der nächste Jahrmarkt naht, erinnern sich die Indios wieder daran, dass sie betrogen wurden, und sie möchten den uralten Rechtsstreit, der seit Jahrhunderten geführt und immer zu ihren Ungunsten entschieden wurde, neuerlich aufnehmen.

Dem Übersetzer Georg Oswald ist es vorzüglich gelungen, die vielen Stimmen des "Jahrmarkts" im Deutschen hörbar zu machen. Arreola erzählt in seinem furiosen Prosawerk vom ewigen, ewig unbelohnten Widerstand, der nie völlig erlischt, und von der Lebenslust, die sich das Volk auch in den Zeiten der Unterdrückung nicht nehmen lassen darf. Eine Lehre, die es nicht nur in Mexiko zu beherzigen gälte. Allenfalls fehlt es da und dort am Volk, das sich erstens als solches verstehen und zweitens für diese Lehre begeistern wollte.