The Voice of Germany

Michael Omasta in FALTER 46/2014 vom 12.11.2014 (S. 33)

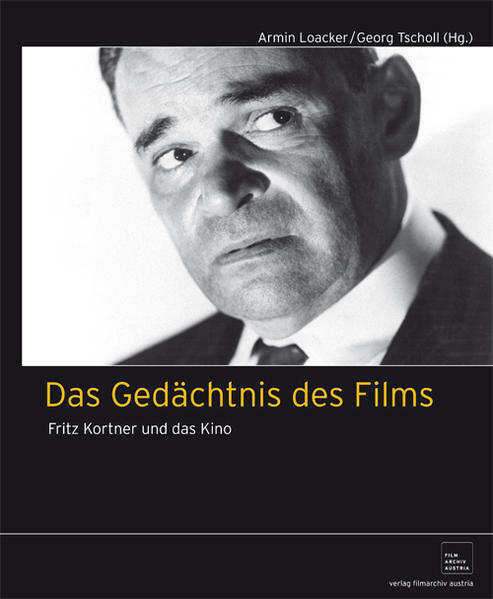

Zum Bösewicht prädestiniert: Der Wiener Schauspieler Fritz Kortner flüchtete 1933 nach Hollywood

Erwachsene brauchen keinen Vormund", tönt eine sonore Stimme aus dem Off, "und ein Volk keinen König." Die Kamera verfolgt das Geschehen von einem Kellerfenster aus, wir sehen nicht, wer die Menge solcherart zur Revolution anheizt, doch für das zeitgenössische Publikum anno 1931 war klar: Hier spricht Fritz Kortner, der Titelheld von Hans Behrendts Drama "Danton".

Wie die Eröffnungsszene dieses frühen Tonfilms eindrücklich belegt, verdankte Kortner seine Präsenz nicht zuletzt seiner markanten Stimme. Gleichwohl zählte der Schauspieler zu den wenigen Bühnenstars, die sich von Anfang an um die künstlerische Reputation des Kinos verdient gemacht haben.

Bereits ab 1915 stand der gebürtige Wiener vor der Kamera, die Zahl der Stummfilme, in denen er mitwirkte, geht in die Dutzende. Darunter, neben Durchschnittsware, das blutige Kammerspiel "Hintertreppe" (1922, Buch: Carl Mayer, Regie: Leopold Jeßner), der expressionistelnde Reißer "Schatten" (1923, Regie: Arthur Robison) oder "Die Büchse der Pandora" (1929, Regie: G.W. Pabst) nach Frank Wedekind.

Sein breitschultriges Äußeres prädestinierte Kortner eher zum Bösewicht als zum Feingeist, aber oft bietet der Außenseiter oder Intrigant ja ohnehin die dankbarere Rolle. "Hinterhältig, brutal, unbeliebt" lautet etwa der Zwischentitel, mit dem Prinz Olaf in "Die Geliebte des Gouverneurs" (1927) eingeführt wird, bei dem Kortner selbst am Buch mitschrieb.

Beim ersten Auftritt fällt er gleich einmal vom Pferd, will eine fürwitzige Magd, die ihn auslacht, zur Räson bringen, doch schon in der nächsten Szene befindet sich die Reitgerte in deren Hand, und der täppische, aufbrausende Prinz ist domestiziert. Kortner gibt sich diesem Part ohne Rücksicht auf Verluste hin.

Viel mehr hat dieser lange verschollene Ausstattungsfilm von Friedrich Feher leider nicht zu bieten. Hingegen überzeugt "Die Frau, nach der man sich sehnt" (1929) noch heute durch eine flüssige Kameraarbeit und Kurt Bernhardts gewitzte Inszenierung. Böse funkelnd, mit Monokel bewaffnet, hat Kortner alias Dr. Koreff hier die junge Marlene Dietrich in seiner Gewalt. Wie oder warum, das klärt sich bei fortgeschrittener Stimmung am Silvesterabend im Grand Hotel: Koreff wurde von der Geliebten dazu verführt, ihren Mann zu ermorden.

Wie effektvoll wäre dieses Geständnis, bei dem Kortner eine chinesische Papiermaske trägt, erst in einem Tonfilm! Man vermeint förmlich zu spüren, wie es den Schauspieler bei dieser Szene nach der Sprache, dem sprechenden Film gelüstet. Doch die Freude an dem neuen Medium währt nicht lange. 1933 verlässt Fritz Kortner, von den Nazis zum "jüdischen Kulturbolschewisten" erklärt, Deutschland. Er fährt nach Wien, im Jahr darauf übersiedelt er nach London und nimmt den wohl schwersten Kampf seines Lebens auf: sich die englische Sprache anzueignen.

"Ich muss mir jedes Wort aus dem Herzen reißen", schreibt er im Sommer 1934 über den Abschied von seiner Muttersprache, "eine wirklich erlebte Sprachvorstellung aus Hirn und Phantasie. – Es ist wirklich so, als ob ein geliebter Mensch einem hinstirbt, sterbend immer schöner wird. Ein anderer, fremder Mensch wird einem dann als Ersatz aufgezwungen. In einer fremden Sprache aber spielen, das streift oft beängstigend die düsteren Bezirke des Wahnsinns. – Ein verwegener Abenteurer seiner Sprache ist ein plumper Subalterner einer fremden geworden."

Doch für einen despotischen Sultan, einen furchterregenden Riesen oder einen orientalischen Räuber klingt er gerade richtig. Während der drei Jahre seines britischen Exils tritt er in sieben Filmen auf, und die Kritiker sind voll des Lobes für seine darstellerische Leistung. "Kortners Stimme", bemerken Tim Bergfelder und Christian Cargnelli in einem Aufsatz für das neu erschienene Buch "Das Gedächtnis des Films" über Fritz Kortner und das Kino, "ist sofort markant und unverkennbar."

Denn in "The Crouching Beast" (1935) betritt er wieder quasi akustisch die Szene, sein Polizeichef Ahmed Bey wird mit dem Rücken zur Kamera eingeführt. Ähnlich sein erster Auftritt im Politkrimi "Midnight Menace" (1937), wo man ihn als Hauptredner bei einer Friedenskonferenz zunächst bloß als Karikatur sieht, die ein Journalist in seinen Notizblock kritzelt.

Von 1937 bis 1948 lebte Fritz Kortner mit seiner Frau Johanna Hofer in Hollywood; ihren Lebensunterhalt bestritt er als Scriptwriter (u.a. bei Universal), der mit Bert Brecht, Alfred Neumann oder Gina Kaus an Stoffen arbeitete, von denen aber kaum einer verfilmt wurde. Erst nach sechs Jahren trat er wieder vor die Kamera; für "The Strange Death of Adolf Hitler" (1943) dachte er sich die kuriose Geschichte eines Wiener Magistratsbeamten aus, der in den Doppelgänger des Führers verwandelt wird und in den Untergrund geht.

1948 kehrte Kortner mit dem Drehbuch zum Film "Der Ruf" nach Deutschland zurück. "Er hat Sehnsucht", lässt er jemanden beim Abschied aus den Vereinigten Staaten über den von ihm verkörperten Professor Mauthner sagen. "Deshalb geht er."