„Auf dem Platz bin ich ein Ungustl“

Johann Skocek in FALTER 27/2017 vom 05.07.2017 (S. 42)

Wie Trainer Günter Bresnik Dominic Thiem zu einem erfolgreichen Tennisspieler erzog

An einem glühend heißen Samstagvormittag steht ein mittelgroßer Mann in Shorts, blau kariertem Kurzarmhemd und mit Dreitagesbart im Foyer des Universitätsinstituts für Sportwissenschaften auf der Schmelz. Die Bundessportakademie hat Günter Bresnik, 56, zur Trainerfortbildung eingeladen. Vier Stunden lang wird er Fragen von Trainern nach dem neuen Tenniswunderkind Dominic Thiem beantworten. Die Schlüsselfrage: „Wie hat er das gemacht, einen achtjährigen Buben in einen der besten Tennisspieler der Welt zu verwandeln?“ Die Antwort ist unspektakulär und eine Konsequenz von Bresniks bürgerlicher Erziehung. „Wichtig ist nicht, was du in deinem Leben machst. Wichtig ist, dass du es mit Leidenschaft und gut machst.“

Das heurige Turnier von Wimbledon, das diese Woche beginnt, betritt Thiem nicht als Mitfavorit. So weit ist er noch nicht. Außerdem ist Rasen nicht sein Lieblingsspielplatz. Doch der erste Sieg in einem Grand-Slam-Turnier zeichnet sich ab. „Er wird jeden Tag besser“, sagt Bresnik. Im Mai 2015 gewann Thiem in Nizza sein erstes Turnier auf der Tour der Association of Tennis Professionals (ATP). Es war der Beginn eines steilen Aufstiegs unter die Top Ten.

Die Grand Slams von Wimbledon (London, Rasen), French Open (Paris, Sand), Australian Open (Melbourne, Hartplatz) und US Open (New York, Hartplatz) sind die Höhepunkte des Jahreszyklus. Wer eines davon gewinnt, ist ein Besserer unter den Guten. Bei den French Open Anfang Juni spielte sich Thiem bis ins Semifinale, ohne einen einzigen Satz abzugeben. Dort traf er auf den späteren spanischen Turniersieger Rafael Nadal, 31, der ihn in drei gnadenlosen Sätzen (6:3, 6:4, 6:0) heimschickte.

Als einziger Österreicher gewann Thomas Muster 1995 in Paris und war noch dazu Nummer eins der Weltrangliste. Dominic Thiem wird der zweite Österreicher sein. Er verdankt das Günter Bresnik und vielleicht auch seiner Zeichenlehrerin am Gymnasium. Die hängte ihm in der sechsten Klasse einen Nachzipf in Bildnerischer Erziehung an. Worauf er die Schule verließ und Tennisprofi wurde. „Es war auch kein großes Risiko“, sagte Bresnik bei der Trainerfortbildung, „der Dominic ist ein blitzgescheiter Bub, der kann in zwei Jahren die Matura nachmachen.“ Tennis war ihm lieber, sieben Jahre später ist er der Achtbeste von zig Millionen Tennisspielern.

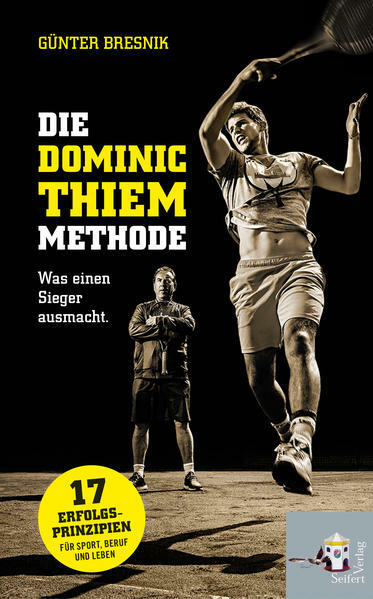

Zielstrebigkeit in jeder Lebenslage ist so ein Grundsatz Bresniks. Er entspringt, wie viele Prinzipien des Spitzensports, einer bürgerlichen Lebenseinstellung, die Erfolg als Ziel im Leben predigt. In seinem Buch „Die Dominic-Thiem-Methode – Erfolg gegen jede Regel“ leitet er diese Haltung aus der Erziehung durch seine Eltern ab. Vater und Mutter Bresnik stammten aus armen Verhältnissen, studierten unter Entbehrungen Medizin, die Mutter gab für den Sohn und dessen Schwestern die Arbeit auf, der Vater machte als Arzt Karriere. Dessen „überragende“ Einstellung zum Beruf hat der Sohn und Tennistrainer übernommen. Alle Handlungsgrundlagen und Charaktereigenschaften, die aus einem Kind einen erfolgreichen Spitzensportler machen, gelten Bresniks Überzeugung zufolge im Leben. Spitzensportliches Training ist also bloß eine Spielform des ganzheitlichen, zielorientierten, pragmatischen Bildes des Menschen als Schöpfer seines eigenen Glücks. „Unzulänglichkeiten behebt man durch richtiges, ausdauerndes, konzentriertes Üben“, schreibt er. Oder: „Es gibt nichts Schlimmeres als ungerechtfertigtes Selbstvertrauen.“

Bresnik hat mit einigen großen Tennisspielern, Patrick McEnroe, Jakob Hlasek, Boris Becker, Henri Leconte, gearbeitet. Heute ist er einer der gefragtesten Trainer der Welt, regelmäßig kommen Spieler aus den Top 50 in Bresniks Akademie in der Südstadt und suchen Trost und Rat. In Österreich begannen sie ihn ernst zu nehmen, als Dominic Thiem Mitte Mai im Viertelfinale des Turniers von Rom den besten Sandplatzspieler aller Zeiten, Rafael Nadal, 6:4, 6:3 besiegte.

„Wenn du einen Roger Federer, Rafael Nadal oder Novak Djokovic besiegen willst“, sagt Bresnik, „musst du nicht nur besser Tennis spielen als sie. Du musst auch stark genug sein, um ihre Aura zu besiegen.“ Die drei Herren sind die wichtigsten Tennisspieler unserer Tage, Federer ist nach Bresniks Urteil der Favorit für Wimbledon und überhaupt der Spieler, der „der göttlichen Idee des Tennis“ am nächsten kommt. Dominic Thiem gehört zu einer Gruppe junger Wilder, die die in die Jahre gekommenen Könige ablösen und sich die Führung der Weltrangliste untereinander ausmachen werden.

Bresnik bezeichnet sich selbst als „den besten Mentaltrainer“, weil er seine Spieler besser kennt als jeder andere. Er übt mit ihnen, coacht sie in Turnieren, tröstet und korrigiert sie. „Mentaltrainer profitieren meist mehr von den Spielern als umgekehrt“, sagt er. Trainerarbeit umfasse alle Aspekte, von der Ernährung bis zur Kleidung.

Die Kollegen wollen Einzelheiten von Bresniks Methode wissen. Wenn Eltern dreinreden? „Stelle ich das ab oder beende die Zusammenarbeit.“ Nach welchen Kriterien wird das Wettkampfjahr geplant? „Nach den Grand Slams. Die sind die Grundversorgung für einen Top-100-Spieler.“ Wer dort in der ersten Runde spielt, erhält 35.000 Euro Antrittsgeld. War Thiem ein außergewöhnliches Talent? „Was ist Talent?“, fragt Bresnik. „In Österreich versteht man darunter jemanden, der mit weniger Aufwand als andere sein Ziel erreicht.“

„Talent“ sei ein komplexes Phänomen, und koordinative Begabung nur ein kleiner Teil davon. Spitzensport sei Arbeit, sagt er. Das halte nur jemand aus, der das unbedingt will. Dominic Thiem, der Bub, der nicht stillstehen konnte, wollte. Tennis zu lernen setzt die Bereitschaft des Kindes im Alter von sieben, acht Jahren voraus, jeden Schlag in jeder Stellung, im Stehen, Vorwärts- und Rückwärtslaufen, im Beschleunigen und Bremsen, zu üben. Zehn, 15 Stunden in der Woche. Über zehn, 15 Jahre hindurch. Das geht nur, wenn das komplexe Lebensbild eines Heranwachsenden auf das Wesentliche zusammengestutzt wird.

Spitzensport wird gern als Spiegel der Gesellschaft beschrieben. Der Erfolgreiche erntet den Lohn seiner Bemühungen. Auf dem Institut für Sportwissenschaften bilden sie Sportwissenschaftler, Trainer und Turnlehrer aus, die Kindern die Freuden und Mühen des Sports näherbringen sollen. Ausgerechnet die Professur für Sportpädagogik will die Universität demnächst einsparen. Wenn Bresnik sagt: „Ich bin mit dem diktatorischen Ansatz gut gefahren“, setzt er einen Seitenhieb gegen die Beliebigkeit und Spaßestrunkenheit vieler heutiger Pädagogen.

Und wenn Bresnik gegen die mediale Inszenierung junger Sportler argumentiert, erinnert er sich an seinen ersten großen Spieler, Horst Skoff. Für Skoff wechselte der Medizinstudent Bresnik in den Tennistrainerjob. Jahre später verließ ihn Skoff für einen anderen Manager, verlor seinen Weg, vergeigte die Karriere. 2008 fand man ihn bewusstlos in einem Hamburger Hinterhof, schreibt Bresnik in seinem Buch. Skoff war schwer zusammengeschlagen worden und starb Tage später an seinen Verletzungen.

Diese Erfahrung bestärkte Bresniks Bestehen auf Kontrolle und Verantwortung für das kleinste Detail. Seine Schützlinge müssen Schläge exakt so ausführen, wie er es vorschreibt, egal ob Top-50-Spieler oder achtjähriger Neuling. „Technik ist Kontrolle“, sagt er. Trainer zu sein ist die Kontrolle über den Kontrollerwerb. „Ich bin auf dem Platz ein Ungustl“, sagt Bresnik. Man darf sich den begnadeten Spitzensportler Dominic Thiem als Menschen vorstellen, der glücklich ist, von einem Diktator erzogen worden zu sein.