Contact-Tracing auf der Leinwand

Klaus Nüchtern in FALTER 47/2020 vom 18.11.2020 (S. 34)

Es ist der Tag 5 nach dem Ausbruch der Seuche. Im Hauptquartier der WHO in Genf werden Cluster aus London, Tokio, und Kowloon, Hongkong, gemeldet, dem dichtestbesiedelten Gebiet der Welt. In Minneapolis wird Patientin Nr. 0, die am Vortag dem noch unbekannten Virus erlegen ist, der Schädel aufgesägt. Die grausliche Szene zu Beginn des Films verlangt nicht nur den Zusehern, sondern auch den beiden Pathologen, die dort zu sehen sind, einiges ab. Ihr Dialog verheißt nichts Gutes: „Oh mein Gott!“ – „Soll ich jemand Bescheid sagen?“ – „Sagen Sie allen Bescheid!“

Genau das aber erweist sich als das größte Problem neben dem Pandemiegeschehen selbst: Wer informiert wann wen und wovon? Nicht zufällig bezieht sich die Phrase „going viral“ auf die Verbreitung von Informationen und Bildern über die Medien. „Wir müssen nur dafür sorgen, dass es niemand erfährt, bevor es alle erfahren“, meint der Homeland-Security-Officer (Bryan Cranston), als die Schließung der Flughäfen und die Einstellung des Nahverkehrs längst beschlossene Sache sind.

Panikreaktionen sollen vermieden werden, und genau das misslingt. Auf die Hamsterattacke im Supermarkt folgt die Plünderung einer Apotheke: Das dort vertriebene Präparat, das ein zum Verschwörungstheoretiker mutierter frustrierter Journalist (Jude Law) auf seinem Blog als Wundermittel gegen das neue Virus anpreist, ist in Wahrheit aber wirkungslos.

Steven Soderberghs Film „Contagion“ (2011) ist in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Nicht nur seines Aufgebots an Stars und des Umstands wegen, dass Gwyneth Paltrow bereits nach 13 Minuten tot ist, sondern weil es sich aus heutiger Sicht geradezu aufdrängt, ihn „als Prequel zur Covid-19-Pandemie“ zu lesen. Dass man „die prophetische Warnung“ damals nicht verstand, vermittelt uns heute ein Gefühl des Unheimlichen.

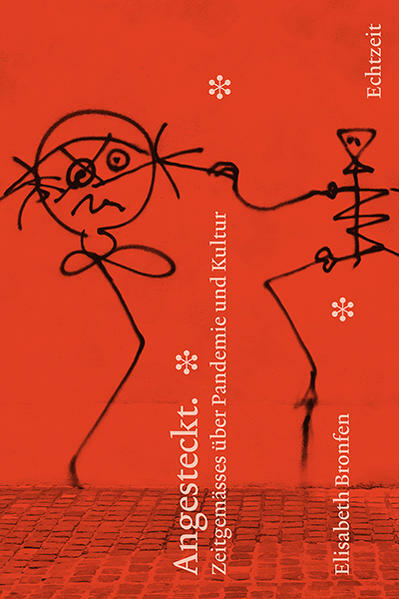

So sieht es jedenfalls die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, die sich in der Zeit des ersten Lockdown Gedanken darüber gemacht hat, wie „Geschichten, die seit hunderten von Jahren im Umlauf sind, uns helfen können, auch diese Pandemie zu verstehen“. Bronfen hat die einschlägige Weltliteratur von Boccaccio bis Camus noch einmal gelesen und über ein Dutzend Filme gesichtet: von F. W. Murnaus Stummfilmklassiker „Nosferatu – Eine Symphonie des Grauens“ (1922) bis zu „Contagion“.

Was ihr auf- und eingefallen ist, hat

sie – eher mäandernd als streng systematisch – in dem Buch „Angesteckt. Zeitgemäßes über Pandemie und Kultur“ festgehalten. Dabei haben die Narrative, die Bronfen darin nachzeichnet, oft eine lange Tradition. Jenes von der unheilbringenden Frau, das in „Die Büchse der Pandora“ (1929) aufgegriffen wird, ist antiken Ursprungs. In G.W. Pabsts Wedekind-Verfilmung wird die männerverschlingende Lulu von der bubiköpfigen Louise Brooks dargestellt, die ihrerseits den selbstbewussten und promisken Typus des Flappers aus den Roaring Twenties geradezu exemplarisch repräsentierte.

Bronfen, die mit ihrer Habilitation über die Ästhetisierung der weiblichen Leiche durch männliche Künstler („Nur über meine Leiche“, 1992) bekannt geworden ist, führt die Verschränkung von Seuche und weiblicher Sexualität auf die neutestamentarische „Offenbarung“ des Johannes zurück. Unter den vier apokalyptischen Reitern sitzt auch die Krankheit auf einem fahlen Ross; eine mit Gold und Perlen, Purpur und Scharlach ausstaffierte Frau verkörpert alle Laster dieser Welt: die Hure von Babylon.

Bronfen zeigt, dass sich William Wylers Filmmelodram „Jezebel“ (1938) gleich mehrfach aus dem Motivfundus der „Apokalypse“ bedient. Der Titel spielt auf die dort aufgerufene unzüchtige Prophetin Isebel an, und das scharlachrote Kleid, das die von Bette Davis dargestellte Southern Belle Julie bei einem Ball trägt, ist in New Orleans den Prostituierten vorbehalten – eine Provokation, die schließlich zum Bruch mit ihrem Bräutigam Preston führt. Als in der Stadt das Gelbfieber ausbricht, erhält die reuige Julie die Chance, ihre Schandtaten zu sühnen und begleitet den an der Seuche erkrankten Preston auf die Quarantäneinsel, wo sie ihn gesundpflegen will (obwohl dieser mittlerweile eine andere geheiratet hat).

Ihr Tracing moralisierender misogyner Seuchen-Narrative führt Bronfen über den historischen Fall der von den Medien zum Stereotyp der „Typhoid Mary“ zurechtgestutzten irischen Einwanderin Mary Mallon, die 1883 das Typhus-Virus in New York einschleppt, bis hin zu „Contagion“: Dort unternimmt Beth Emhoff (Gwyneth Paltrow) auf ihrem Superspreader-Trip zum Business-Meeting zwischen Minneapolis, Hongkong und Macao auch noch einen Abstecher nach Chicago, um dort ihren Mann (Matt Damon) mit einem Ex-Lover zu betrügen. Drei Tage später ist sie tot.

Der Ausbruch von Covid-19 habe, so Bronfen, zu einer Konjunktur von Vampir- und Zombiefilmen geführt. „Warum“, so fragt sie, „genießen wir auf der Leinwand […], was uns in der Wirklichkeit beängstigt?“ Eine Antwort darauf findet sie bei Sigmund Freud. Der gelangt in seinem Essay „Zeitgemäßes über Krieg und Tod“ (1915) zu der ernüchternden Einsicht, dass Menschen „Taten von Grausamkeit, Tücke, Verrat und Rohheit [begehen], deren Möglichkeit man mit ihrem kulturellen Niveau für unvereinbar gehalten hätte“ und kommt zu dem Schluss: „Wenn du das Leben aushalten willst, richte dich auf den Tod ein.“

Einen Weg, dies zu tun, bietet die Fiktion, die uns eine Identifikation mit den sterbenden Helden erlaubt. Etwa in „Nosferatu“, dessen Titelheld eigentlich Graf Orlok ist und sinnigerweise vom Schauspieler Max Schreck verkörpert wird. Das Segelschiff, das ihn nach Wisborg (die Hansestadt Visby auf Gotland) bringt, hat jede Menge Ratten und mit diesen auch die Pest an Bord. Die Erlösung von Seuche und Vampir aber verdankt die Stadt der Selbstopferung der schuldlos schuldig gewordenen Ellen. Ihre Schönheit hat Orlok überhaupt erst nach Wisborg gebracht, und an ihrer Halsschlagader wird er sich dort so vergessen, dass er sich in den ersten Strahlen der Morgensonne auflöst und nur ein kleines Rauchwölkchen hinterlässt.

„Viren sind die einzigen Rivalen um die Herrschaft über unseren Planeten“, lautet ein Zitat des Molekularbiologen Joshua Lederberg, das Wolfgang Petersens Pandemiethriller „Outbreak“ (1995) als Motto dient. Ob sie nun tatsächlich durch Viren oder durch den Biss von Untoten übertragen wird, die Seuche hat nicht nur ein breites Spektrum von Dystopien und Endzeitfantasien inspiriert, sondern auch das Genre selbst infiziert. Es bringt permanent Mutationen hervor, die politisch höchst unterschiedlich aufgeladen werden können.

Im Kalten Krieg dockt der Seuchenhorror an den Red Scare der McCarthy-Ära an, wenn Sporen aus dem All die Bewohner einer kalifornischen Kleinstadt in emotionslose Duplikate verwandeln (Don Siegels „Invasion of the Bodysnatchers“ von 1956). Zwei Jahrzehnte später werden die Zombies, die nun als multiplizierte prollige Mutanten des einsam-aristokratischen Untoten aus Transsilvanien in George A. Romeros „Dawn of the Dead“ durch menschenleere Shoppingmalls wanken, auch Träger einer linken Kritik an der kapitalistischen Konsumkultur.

Am Ende fliegen die schwangere Francine und Peter Washington, Angehöriger eines SWAT-Teams, in einem Hubschrauber mit fast leerem Tank einer sehr ungewissen Zukunft entgegen. Und Bronfen weist auf den interessanten Umstand hin, dass seit den 1970er-Jahren die besonders achtsamen und umsichtigen Figuren in den Pandemiefilmen auffallend oft mit afroamerikanischen Stars besetzt werden: mit Ken Foree in der Rolle des genannten Peter Washington; mit Paula Alma Kelly in „The Andromeda Strain“ (1971); mit Danny Glover in „Blindness“ (2008) und mit Laurence Fishburne in „Contagion“.

Fishburne spielt dort Dr. Ellis Cheever, den Leiter des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Auf einer Pressekonferenz erklärt er, sich lieber dem Vorwurf auszusetzen, überreagiert zu haben, als jenem, leichtfertig Menschenleben aufs Spiel zu setzen. „Fishburnes Stimme der Vernunft“, so kommentiert Bronfen, „wäre auch am Anfang des Jahres 2020 in Amerika nicht fehl am Platz gewesen.“

Überhaupt setzt „Contagion“ nicht so sehr auf den Gestus des Entlarvens und die Evokation düsterer Dystopie, sondern propagiert stattdessen diskret ein Ethos der Kooperation. Gegen Ende des Films gibt es eine rührende kleine Szene, in der Cheever den mittlerweile entwickelten Impfstoff, der in den USA per Tombola verlost wird, dem Buben des CDC-Hausmeisters Roger verabreicht. Dabei hatte Roger seinen Chef einst verpfiffen, nachdem dieser die Informationssperre durchbrochen und seine Frau dazu aufgefordert hatte, Chicago sofort alleine im Auto zu verlassen und jeden Kontakt zu meiden. Als Cheever Roger fragt, ob er das Telefongespräch gehört habe, antwortet Roger: „Ich habe auch Familie, Dr. Cheever. Wir alle.“