Espresso und Erinnerung

Ulrich Rüdenauer in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 27)

Peter Kurzeck ergeht sich sein Werk beim Flanieren durch Frankfurt oder das südfranzösische Uzès

Das Schönste, was Literatur zu leisten vermag, ist, einen neuen Blick auf die Welt zu ermöglichen. Nach der Lektüre eines Gedichts oder eines Prosatextes sollte man hinausgehen und alles ein wenig anders wahrnehmen: genauer, verschobener, verrückter. Aber wie oft geschieht so etwas? Manchmal. Viel zu selten. Fast nie.

Und dann passiert es doch, und es passiert mit einem Text, der auf schlichte Weise ganz gewöhnliche Alltagsmomente aneinanderreiht. Eine nachgerade monoton anmutende Prosa, ein Rinnsal von Sätzen, das durch ein Großstadtviertel fließt. Und man wundert sich, wie man von diesem unscheinbaren Text verwandelt wird und nicht mehr aufhören kann zu lesen, obwohl der Fortgang der Geschichte einem Stillstand gleicht, obwohl es keine Handlung gibt, sondern nur ein Leben, das sich erzählt – so, wie ein vollkommenes Bild oder ein Musikstück sich selbst erzählt und keine Erklärungen braucht.

Der lange und langsam fließende Text, von dem hier die Rede ist, verteilt sich inzwischen auf viele teils voluminöse Bücher, die Titel wie "Ein Kirschkern im März", "Oktober oder wer wir selbst sind" oder "Vorabend" tragen, obwohl es sich eigentlich nur um ein einziges großes Werk handelt.

Peter Kurzeck heißt der Autor, und er ist zugleich ein Rhapsode – in seinen Romanen, bei seinen Lesungen (für die man einen anderen Namen finden müsste) und in seinen gefeierten Hörbüchern, in denen er frei erzählt und dabei auf wundersame Weise Poesie erschafft.

Kurzeck ist vielleicht der bekannteste unbekannte Autor, 67 Jahre alt, ein manischer Schriftsteller, der manchmal über dem Schreiben das Essen vergisst und an einem Großprojekt arbeitet, das in einem einzigen Menschenleben nicht abgeschlossen werden kann,. weil es das ganze Leben umfasst.

Alleine zum Jahr 1984, ein wichtiges Jahr in der Biografie Kurzecks, sind bereits fünf dicke Romane erschienen – viele weitere sind geplant oder teils schon geschrieben. Eine Autobiografie ist das gleichwohl nicht. "Ich schaffe die Wirklichkeit noch einmal nach", erklärt Kurzeck, der seit vielen Jahren in Südfrankreich lebt, in einem Haus in Uzès, das schon André Gide als Unterkunft gedient hat. Es geht ihm um das Einfrieren der "ruckenden" Zeit, um Verdichtung.

So bescheiden die verhandelten Themen sind – das Schreiben, das Flanieren durch die Stadt mit der kleinen Tochter, die Trennung von der Freundin –, so intensiv und ausdifferenziert gerät die zirkuläre Bewegung um ein Ich, das sich immer wieder in Selbstgesprächen zu fassen sucht. "Das ist natürlich auch der Versuch, nicht nur den Ablauf der Zeit selbst auszudrücken, sondern sie zu etwas Allgegenwärtigem zu machen", gesteht Kurzeck. "Mich quält die Vergänglichkeit. Und das Schreiben ist mein Versuch, es trotzdem aushalten zu können, dass die Zeit vergeht."

Das Vergehen der Zeit soll in dieser Prosa nicht geschildert, sondern selbst zum Ausdruck werden, um die bösen Geister und die quälenden Gedanken zu bannen. "Heb jeden Augenblick auf. Merk dir jeden Schritt Weg", heißt es einmal. Und an anderer Stelle: "Musst stehenbleiben und dir den Augenblick merken. Für immer. Dein Leben, den Herbst, die Straßenecke, den heutigen Tag."

Bei Kurzeck geht es nicht um Handlung, sondern um die Entfaltung des Erinnerten – und um Sound. Die Texte sind musikalische Gebilde, in denen die Alltagssprache, verschiedene Dialekte und Jargons anklingen. Sie sind präzise geformt, und wenn der Autor sie auf seine eindringliche, fast mantrahafte Weise vorliest, wird ihr rhythmisches Prinzip deutlich: Sie nehmen die Bewegung des Gehenden auf, dem die Tätigkeit des Gehens schon nicht mehr bewusst ist, dessen Denken vollkommen mit dem Takt der Welt korrespondiert.

Gleichklang und Repetition: Es sind kleine Verschiebungen, die in diesen Texten stattfinden und auf subtile Weise bedeutsam werden. "Ich bin gezwungen, so lange daran herumzuarbeiten, bis ich den Eindruck habe, jetzt stimmt nicht nur jeder Satz, sondern eigentlich jeder Ton. Ich weiß genau, wie jeder Satz zu klingen hat. Und das ist mit den Jahren des Schreibens immer wichtiger geworden."

Oft ist Peter Kurzeck in jener Stadt anzutreffen, die in seinen Texten – neben dem Kindheitsort Staufenberg im Oberhessischen – die größte Rolle spielt: Frankfurt. Man sieht ihn dann dort spazieren gehen, immer einen Stift und ein Notizbuch zur Hand, ein distinguiert wirkender Herr im Anzug, mit Seidenschal und Einstecktuch. "Selbst in der U-Bahn habe ich schon ganze Kapitel geschrieben, obwohl man in Frankfurt mit der U-Bahn ja immer nur ein paar Minuten fährt."

Sein Blick hat etwas jungenhaft Neugieriges, mit ihm fängt er noch das Unscheinbarste ein. Immer müsse er arbeiten, sagt er, sich erinnern. Noch bevor er lesen und schreiben konnte, habe er gewusst, dass er eines Tages Schriftsteller werden würde: "Ich habe eh und je den Zwang verspürt, nichts vergessen zu dürfen. Und als Folge davon dachte ich, ich sei zuständig dafür, die Welt zu bewahren, was für einen Vier- oder Fünfjährigen ja eine Riesenarbeit ist."

Dieser Impuls, die eigene Geschichte zu speichern, hat wohl auch autobiografische Gründe: Als Flüchtlingskind kam Kurzeck aus Böhmen nach Staufenberg in der Nähe von Gießen. Ein ganzer Geschichtenraum war plötzlich versunken, und ein neuer musste erst erforscht werden. Fortan begleitete das Gefühl des Fremdseins den Autor. Der einzige feste Ort blieb die Sprache.

In der bewegt sich Kurzeck wie ein Flaneur, er schweift ab, geht Umwege, lässt sich treiben. Aus einem Nebensatz kann plötzlich ein neues Buch von 200 Seiten entstehen. So hat sich sein "autobiografisches" Romanprojekt aus einem Nachwort für eine kurze Frankfurt-Prosa inzwischen zu Proust'scher Dimension ausgewachsen.

Frankfurt lässt Kurzeck nicht los. Hier wurde er zum Schriftsteller. Hier hat er sich selbst vom Alkoholismus geheilt – und stattdessen den exzessiven Espressokonsum für sich entdeckt. Früher sei er die Allerheiligenstraße entlanggegangen und habe auf dem Nachhauseweg in jeder Kneipe Halt gemacht, erzählte er einmal. Dann waren es die Cafés – in Spitzenzeiten brachte er es auf über 20 Tassen Espresso am Tag.

Peter Kurzeck sollte man als Erzähler auf der Bühne erleben. Hat man seine Stimme im Ohr, dann wird man sie auch beim Lesen seiner Romane hören. Man wird in dem von ihm vorgegebenen Takt durch diese Texte wandern, die minutiös jedes noch so am Rande liegende Detail registrieren, archivieren und in den eigentümlichen Fluss dieser Prosa einfügen.

Leben, Erinnern und Schreiben lassen sich hier nicht mehr trennen. Als Schriftsteller ist man zuständig für die Vielfalt der Welt, lautet Kurzecks Credo. Dessen Prosa schenkt einem nicht nur einen neuen Blick auf diese Welt, sondern auch den Glauben an ihre Schönheit. Es gibt zur Zeit wohl keine Romane, die menschenfreundlicher und trostreicher sind als jene von Peter Kurzeck.

Ulrich Rüdenauer in FALTER 1-2/2011 vom 12.01.2011 (S. 19)

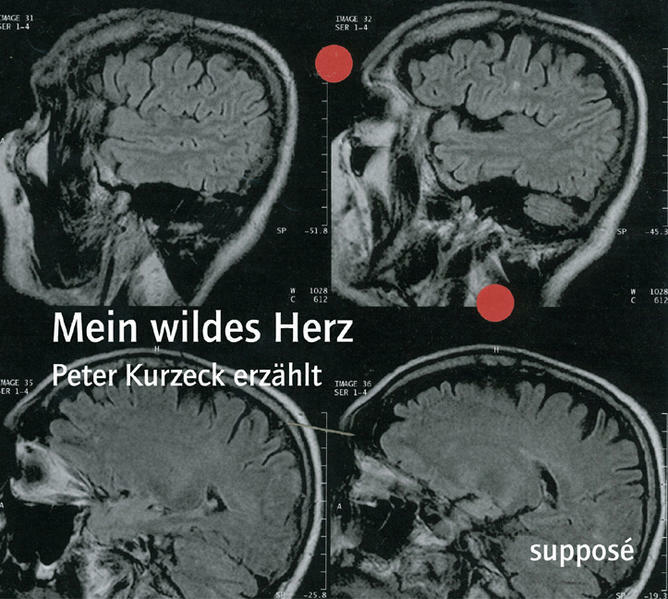

Alles möchte Peter Kurzeck erzählen: den Geschmack von Kaffee ebenso wie die Empfindungen, die der Mistral beschert; die kleinen Unterschiede zwischen Städten seiner südfranzösischen Wahlheimat ebenso wie das Flattern der Herzklappen, während der Untersuchung nach einem Schlaganfall. Zum dritten Mal gibt der Supposé Verlag dem Erzähler Kurzeck ein Forum: zwei CDs, denen man atemlos lauscht, als würde darauf die Welt neu erstehen – das ist Peter Kurzecks ganz besonderer Blick auf die Dinge, sein Wunsch, alles festzuhalten, und seine Stimme, die einen verführt, sich ihr anzuvertrauen und nichts mehr links liegen zu lassen.