Wie man leben soll

Kirstin Breitenfellner in FALTER 10/2011 vom 09.03.2011 (S. 28)

Moral I + II: Moral macht glücklich: Weltverbesserungstipps und eine Geschichte moralischer Revolutionen

In der Behauptung, die Welt sei zu komplex und unübersichtlich geworden, schwingt immer die Annahme mit, dass man selbst darin ohnmächtig und hilflos sei. So kann man sich fein heimlich aus der Verantwortung stehlen, die Welt zu verändern. Diese Einsicht nahm Ines Pohl zum Anlass, ein Buch zusammenzustellen, in dem es nicht um Revolutionsentwürfe, sondern um kleine Schritte geht, nicht um einen theoretischen Überbau, sondern um praktische Tipps und Anregungen, gleich vor Ort bei sich selbst oder durch Hilfe für andere damit zu beginnen, die Welt vielleicht nicht zu retten, aber zumindest zu verbessern.

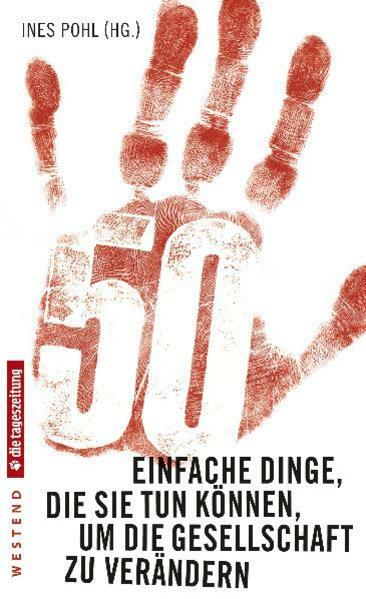

Nach dem von ihr konstatierten Scheitern des ungezügelten Kapitalismus und des staatszentrierten Sozialismus, der großen Ideologien im 20. Jahrhunderts, verortet Pohl, seit 2009 Chefredakteurin der taz, in ihrem Vorwort zu "50 einfache Dinge, die Sie tun können, um die Gesellschaft zu verändern" die politische Alternative in einer gemeinwohlorientierten ökologischen Gesellschaft, die effizienter dazu in der Lage sein soll, die großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, von der Klimakatastrophe über Hunger- bis zu weiteren heraufdräuenden Finanzkrisen, anzunehmen und zu bewältigen.

Die Autoren des schmalen und deswegen äußerst benutzerfreundlichen Bandes rekrutieren sich aus Redakteuren der taz, Praktikern der beschriebenen Projekte und Institutionen und Vordenkern einer neuen, gerechteren Weltordnung, allesamt einschlägig bekannt, von linkem Urgestein wie Dany Cohn-Bendit bis zum österreichischen attac-Sprecher Christian Felber oder Falter-Autor Robert Misik. Die 50 Beiträge decken, mal als nüchterne Analyse, mal als flammender Appell, die Sparten solidarische Ökonomie, Ökologie und soziale Kreativität ab.

Radikalität entsteht durch Menge

Gemeinsam ist den Beiträgen der praktische Zugang, und so endet die Mehrzahl davon mit einem Absatz unter dem Titel "Was kann ich selbst tun?". Dort finden sich Tipps, welche Institutionen man mit Spenden unterstützen kann, Literaturhinweise und Adressen von Homepages, auf denen man weitergehende Informationen findet. Nicht alles davon ist naturgemäß neu, z.B. dass man NGOs unterstützen soll, die sich mit Steuern und Finanzmärkten auseinandersetzen, wie attac oder Tax Justice Network. Manches scheint ein wenig utopisch, wie der Traum von einer Wirtschaft ohne individuelle Verantwortung – woran bekanntlich der real existierende Sozialismus gescheitert ist.

Während Dany Cohn-Bendit die Notwendigkeit eines globalen Handelns hervorhebt, konzentrieren sich die meisten anderen Autoren auf das regionale bzw. kommunale Agieren – von der Unterstützung schwacher Schülerinnen durch Lesecoaches über die Einflussnahme auf die Energiepolitik der Heimatgemeinde bis zur Begrünung des eigenen Balkons oder Innenhofs im städtischen Raum. Hier, im Kleinen, vermitteln die Beiträge wirklich anregende und kreative Ideen, vom auf Tausch basierenden Regiogeld, das Unabhängigkeit von globalen Finanzströmen verspricht, bis zum Quadratgärtnern mit Terra preta, selbstgemachter Erde.

Vor allem die Kreativzone Berlin hat in den letzten Jahren zahlreiche Projekte hervorgebracht, die es wert wären, übernommen zu werden. Im Mentorinnenprogramm Sista Abla etwa unterstützen junge Akademikerinnen deutscher Herkunft Schülerinnen mit Migrationshintergrund beim Übergang vom Abitur zum Studium. Und im Projekt Heroes gegen Mädchenunterdrückung und "Ehren"-Morde münzen junge türkisch- oder arabischstämmige "Helden der Gleichberechtigung" in Theateraufführungen an Schulen einen archaischen Ehrbegriff in einen zeitgenössischen um. Wenn dann ein Schüler am Schluss sagt: "Ehre ist mehr Freiheit für Mädchen", haben die Jungs in den coolen schwarzen Sweatshirts, die sogar ein kleines Honorar erhalten, ihre Mission erfüllt.

Ehre als Problem und als Lösung

Dass die Ehre nicht nur ein Problem, sondern gleichzeitig dessen Lösung sein kann, behauptet auch Kwame Anthony Appiah. Selbst in einer von Ehre geleiteten Gesellschaft in Ghana aufgewachsen, weiß Appiah, wovon er spricht. In seiner Studie "Eine Frage der Ehre" versucht der Philosophieprofessor in Princeton und Direktor des amerikanischen PEN-Zentrums diesen nicht nur altmodischen, sondern auch aus gutem Grund desavouierten Begriff zu rehabilitieren oder vielmehr umzudeuten – auf gar nicht unähnliche Weise wie die "Heroes" im Berliner Neukölln.

"Wie es zu moralischen Revolutionen kommt", lautet der Untertitel des Buches, an dessen Ausgangspunkt die Frage steht, was wir aus bereits stattgefundenen moralischen Revolutionen lernen können. Appiah hat drei exzellente Beispiele ausgewählt, die er gekonnt knapp und anschaulich nacherzählt und analysiert: das Ende des Duells im Europa des 19. Jahrhunderts, die Aufgabe des Füßebindens im China der Wende zum 20. Jahrhundert sowie die Abschaffung der atlantischen Sklaverei.

An ihnen führt er vor, dass nicht die

jeweils schon lange vorliegenden moralischen, also vernünftigen (Gegen-)Argumente zum Ende dieser Praktiken führten, sondern die Rekrutierung der Ehre für die Seite einer neuen Moral und ein daraus resultierender veränderter Ehrbegriff. Dabei spielten auch neue Medien eine Rolle. Es sei an der Zeit, die Ehre wieder in die Philosophie einzuführen, schließt Appiah. Wobei er unter Ehre den Respekt und die Achtung durch andere und die Selbstachtung versteht, ohne die kein Mensch ein glückliches, erfülltes Leben führen kann.

"Ich denke (my Lords), dass Männer von Geblüt und Rang diese Praxis aufgeben werden, wenn sie erst (

) von so gemeinen Leuten wie Barbieren, Feldschern und ähnlich niedrigen Handarbeitern übernommen wird", schrieb Francis Bacon vorausschauend über das Duell. Und tatsächlich wurden die von Appiah diskutierten moralischen Revolutionen jeweils von den oberen bzw. aufstrebenden Schichten auch als Distinktionsmerkmal benutzt.

Im Falle der Sklaverei etwa von der englischen Arbeiterklasse, die durch den Status von Sklaven die manuelle Arbeit und damit ihre eigene Würde herabgewürdigt sah. In China verschwand das Füßebinden binnen einer Generation, als die gebildete Elite damit aufhörte und nur noch Mädchen mit ungebundenen Füßen Aufstiegschancen hatten. Und als der Ehrbegriff erstmal über die Grenzen des Reichs der Mitte hinaus gefasst wurde.

Auch Appiahs Theorie der Ehre wendet sich ins Praktische, wenn er seine Erkenntnisse im vierten Kapitel auf die "dunklen Seiten der Ehre" anwendet, die es heute noch gibt und die etwa in Pakistan im Jahr 1999 zum "Ehrenmord" an Samia Sarwar durch einen von ihren Eltern angeheuerten Schergen führte. "Bei den früheren Revolutionen", lautet sein Fazit, "wurde die Ehre als treibende Kraft nicht in Frage gestellt, sondern umgelenkt." So scheine es auch hier angeraten, "nicht gegen die Ehre zu argumentieren, sondern die Grundlagen der Ehre und den Ehrenkodex zu ändern".

Neue Moral erfordert neues Denken

Wenn sich so etwas wie ein gemeinsames Fazit aus diesen beiden so unterschiedlichen Büchern ziehen ließe, dann dieses: Moral entsteht in den seltensten Fällen aus rein vernunftgesteuerten Entscheidungen. Und sie muss keine moralinsaure Pflichterfüllung, sondern kann höchst befriedigend sein. Denn moralisches Verhalten macht stolz und kann, wie Ines Pohl betont, auch glücklich machen:

"Das Gefühl, etwas verstanden und durchdrungen zu haben und schließlich in Handlung umzusetzen, kann eine Menge Glückshormone freisetzen. Man erfährt sich als eine Person, die tätig eine Veränderung bewirkt und dafür Anerkennung erhält."

"Mit den alten Denkschablonen von Moral und Verzicht ist nichts zu gewinnen", meint auch Peter Unfried in seinem Beitrag "Klimakultur" zu Pohls Band – denn ihr antihedonistischer Geruch hat abschreckende Wirkung und kann also als Verteidigungswaffe gegen die Aufforderung zur Veränderung missbraucht werden.

"Die Frage ist nicht: Worauf könnte ich jetzt verzichten und worauf nicht? Sondern: Was will ich nicht mehr und worauf will ich in der Zukunft nicht verzichten (etwa auf London, Hamburg oder halb Holland) und was bedeutet das für die Gegenwart? Das alte Denken wird umgedreht: Wir verzichten nicht auf Wohlstand und Lebensqualität, wenn wir handeln, sondern wir bewahren Wohlstand und schaffen zusätzliche Lebensqualität."

Wenn es denkbar ist, dass islamische Staaten und deren Bürger sich für den (eigentlich im Koran nicht erlaubten) Ehrenmord zu schämen beginnen, wäre es dann nicht auch denkbar, dass wir uns hierzulande in absehbarer Zukunft auch für den Verzehr von "Qualfleisch" (Karen Duwe) aus der Massentierhaltung oder den Wochenend-Shoppingtrip nach London oder das Beziehen von Atomstrom schämen? Und daraus auch noch Befriedigung ziehen?

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: