Wenn der Arlberg leise "Hilfe" ruft

Johann Skocek in FALTER 5/2015 vom 28.01.2015 (S. 18)

Zwei Autoren veröffentlichten ein Buch über die Geschichte der Skikultur am Arlberg. Auch Putin und Schah Reza Pahlavi kommen vor

Der neue Gott ist der Gott der Geschwindigkeit, ein grausam fordernder Gott. Er ist gefühllos und gar nicht zum Spaßen aufgelegt. Auch ist er unersättlich. Füttere ihn mit hundert Stundenkilometern und er will deren sofort hundertundzwanzig haben."

Ist dieser Satz eine kritische Bemerkung zum Geschwindigkeitsrausch, den der alpine Skiweltcup dieser Tage wieder mit den "klassischen" Abfahrten von Wengen (Schweiz) und Kitzbühel feiert? Mitnichten, der Text ist 81 Jahre alt und stammt aus dem Buch "Skiheil! Skikurs für eine Freundin" des deutschen Alpinisten, Skirennfahrers und Schriftstellers Henry Hoek (1887–1951).

1934 ist die Entzauberung der Winterwelt bereits in vollem Gang. Massen von naturhungrigen Gästen stürmen den Arlberg, kaum ein Hang, auf dem sich an schönen Tagen nicht ein Netzwerk an Spuren abzeichnet. Heute hat sich der Arlberg immerhin gegen den Massentagestourismus abgegrenzt, dort werden keine Tageskarten mehr verkauft.

Der Norweger Fridtjof Nansen entfachte 1891 mit seinem Expeditionsbericht "Auf Schneeschuhen durch Grönland" eine europaweite Skibegeisterung.

In Lilienfeld baute der Privatgelehrte Matthias Zdarsky die unhandlichen Norwegerlatten zu bergtauglichen Geräten um, entwickelte eine Bindung mit seitlichem Halt für die Ferse und gab 1903 das erste Skilehrbuch heraus: "Alpine (Lilienfelder) Skilauf-Technik."

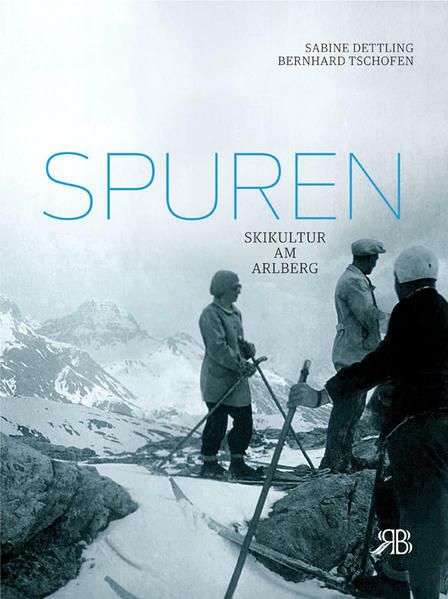

Parallel dazu sprossen in der Schweiz und auf dem Arlberg, dem Massiv zwischen Vorarlberg und Tirol, eigene Skikulturen. Die Kulturwissenschaftler Sabine Dettling und Bernhard Tschofen haben nun ein mehrjähriges Forschungsprojekt zur Entwicklungsgeschichte des Skilaufs auf dem Arlberg in einem Buch von seltener Schönheit und Ausführlichkeit zusammengefasst.

"Spuren – Skikultur am Arlberg" schildert die Evolution des Skilaufens zwischen 1880 und 1960 von einem anfangs elitären, von Naturschwärmern getragenen Unternehmen zum Massenphänomen mit allen Kennzeichen des zivilisatorischen "Fortschritts", von Beschleunigung bis Promi-Getue.

Karl Schranz und Leni Riefenstahl

1938 kam in St. Anton Karl Schranz zur Welt, er wurde mitten in die rasante Temposteigerung des Skilaufens hineingeboren. 1937 waren die ersten "Aufstiegshilfen" am Arlberg eröffnet worden, darunter die Gondelbahn auf den Galzig, einen der Hauptgipfel. Die "Menschenschaufeln" veränderten den Skilauf grundlegend, das auf eigene Körperkraft angewiesene Erkunden der Hänge und Gipfel verkam zu einer Marotte von Spinnern.

Der Skilauf verwandelte sich in das Skifahren und die Skirennläufer gelten seither als die Auserwählten. Der jüdische Tourismuspionier des Arlbergs, Rudolf Gomperz, schrieb Anfang der 1930er: "Je kürzer die Urlaubszeit, je mehr gespart wird, desto größer der Drang, in möglichst kurzer Zeit möglichst viele Meter abzufahren." Die Sätze klingen wie eine Tourismuskritik aus dem 21. Jahrhundert.

80 Jahre später fanden die Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi statt. Schranz, der große Sohn des Arlbergs, diente dem Gastgeber Wladimir Putin als persönlicher Ratgeber.

Die österreichische Liftfirma Doppelmayr erschloss für Putins Prestigeprojekt mit einem Netzwerk an Seilbahnen und Sesselliften ein Berggebiet an der Schwarzmeerküste. Hunderte Kilometer Zaun und tausende Soldaten riegelten die Region hermetisch ab. Wer auf Berg oder Piste wollte, musste eine Sicherheitsschleuse passieren.

Skikanonen wie Schranz tauchen erst am Schluss des Buches auf. Stattdessen wird beispielsweise Hannes Schneider, Erfinder der "Arlberg-Technik" und standhafter Gegner des Nazi-Regimes, ausführlich gewürdigt. Er musste in die USA auswandern, gründete das Skigebiet in North Conway und exportierte Österreichs Skikunst in die weite Welt.

Der Regisseur Arnold Fanck, Begründer des Bergfilm-Genres, und die Schauspielerin und spätere Nazi-Ästhetin Leni Riefenstahl kanonisierten die bis heute formativen Bilder des Skischwungs.

Schneeweiße Helikopter

Das Werk schildert die Vielfalt der menschlichen Einwirkungen auf die Natur des Arlbergs. Das Ziel der Sehnsucht, das unberührt "Natürliche", wurde durch die Begehung und Beschreibung der Skifahrer berührt, verändert, beschrieben, kartografiert.

Der Skilauf ist eine Spielform des Alpinismus mit seinen esoterischen bis faschistischen Ideologiesplittern. Und beide sind Kinder der Moderne, auch wegen ihrer rückwärtsgewandten, zivilisationsflüchtigen Anbetung von Natur, Luft, Licht, Sonne und Körperertüchtigung.

Ohne die Ingenieurskunst vom Straßen- bis zum Bindungsbau wäre die Skifahrerei nicht denkbar. Die Wiederentdeckung des Ursprünglichen ist eine hohe zivilisatorische Leistung – und darin liegt ein Keim ihrer Faszination.

Das Buch zeigt auch problematische (Umwelt-)Aspekte des Tourismus am Arlberg, der sich dank der unvergleichlichen Landschaft schon in den 20ern zu einem Treffpunkt der High Society mauserte.

Am Schluss des Werkes steht ein Bild des persischen Schahs Mohammad Reza Pahlavi und seiner Frau Farah Diba, wie sie eben einem schneeweißen Helikopter entsteigen. Die "Spuren" wahren auch hier Distanz zu ihrem Thema und verweigern moralisierende Sentenzen. Der Leser mag, unterstützt durch zahllose Zitate aus zeitgenössischen Quellen und die kunstvollen, vielgestaltigen Darstellungen, am allerbesten seine eigenen Schlüsse ziehen.