Sweet Seventeen

Klaus Nüchtern in FALTER 47/2017 vom 22.11.2017 (S. 32)

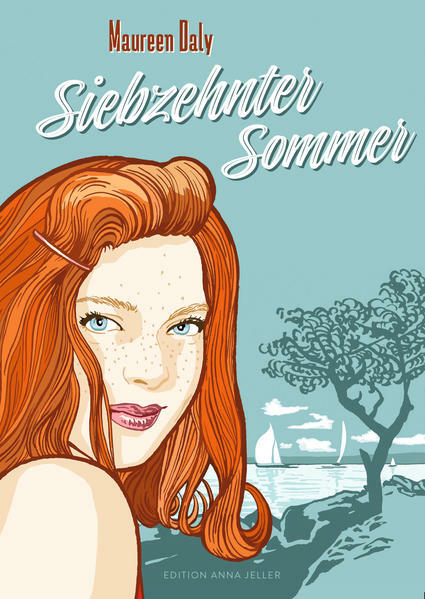

Ein super Mädchenbuch – auch für Buben: Maureen Dalys Pubertätsroman „Siebzehnter Sommer“ ist zur Wiederentdeckung freigegeben

Girl meets Boy – das ist beileibe nicht neu und war es auch 1942 nicht. Bei ungnädiger Betrachtungsweise, so meinte die Rezensentin der New York Times Book Review, könne man „Siebzehnter Sommer“ auch banal finden, den Stoff dünn und abgenutzt. Aber wie durch ein Wunder, so Edith H. Walton weiter, sei es Miss Daly gelungen, diese brustschwachen kleinen Geschichte in ein „vollkommen bezauberndes Buch“ zu verwandeln.

Als ihr Debütroman erschien, war Fräulein Daly 21 Jahre alt, blickte aber bereits auf eine kurze Karriere als Schriftstellerin zurück. Schon als Gymnasiastin hatte sie an Schreibwettbewerben teilgenommen: Mit 15 verfasste sie die Geschichte „Fünfzehn“, mit 16 gewann sie mit „Sechzehn“ mehrere Preise, und als sie 17 war, begann sie mit „Siebzehnter Sommer“. Man wird sich also nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen, wenn man der Autorin einen Hang zum „erfahrungsbasierten Schreiben“ unterstellt.

Maureen Daly war in Irland zur Welt und mit zwei Jahren in die Vereinigten Staaten gekommen, wo sie in Fond du Lac aufwuchs – einer Kleinstadt in Wisconsin, die 1940 27.209 Einwohner zählte. Ebendort erlebt auch Angeline „Angie“ Morrow ihren 17. Sommer, von dem sie in einem Tonfall aus juveniler Unsicherheit und trotziger Selbstbehauptung erzählt, der gleich in den Eröffnungssätzen des Romans angeschlagen wird: „Ich weiß gar nicht, warum ich das alles überhaupt erzähle. Vielleicht ist es ja Unsinn. Ist es aber nicht – nein, es ist wichtig. Es war einfach anders. Nicht nur, weil es um Jack und mich ging – es war so viel mehr.“

Das würde wohl jede Angie von sich und ihrem Jack behaupten, aber das, was folgt, der Roman eben, ist der eindrucksvolle Beweis dafür, dass sich diese Angie nicht geirrt hat. Dass nun die Wiener Buchhändlerin Anna Jeller mit einer Neuübersetzung von Dalys Roman, der sie schon als Mädchen schwer beeindruckt hat, ihre eigene Edition eröffnet, ist würdig und recht, zumal das Buch auch optisch und haptisch eine wahre Freude ist.

Titelklarheit ist Titelwahrheit. „Siebzehnter Sommer“ umfasst exakt das entsprechende jahreszeitliche Quartal, wobei der Juni fast die Hälfte des Romans ausmacht, Juli und August sich den Rest teilen. Und die naheliegende Möglichkeit, Meteorologie und Pflanzenwuchs mit dem Gefühlsleben der Protagonistin zu synchronisieren oder kontrastieren, wird von Daly denn auch weidlich genutzt, aber hallo!

Es keimt und treibt und blüht und sprießt, die Früchte hängen prall in den Stauden, die Samenkapseln platzen auf und die Flora ist ganz generell gut gelaunt: „In den Gärten reifte der Mais und seine Blätter schimmerten im Sonnenlicht wie Seide, und wenn ich einen Kolben ausbrach, leuchteten die gleichmäßigen Kornreihen wie Zähne, ein überraschendes gelbes Grinsen.“

Man kann diese Festspiele der Fruchtbarkeit natürlich als gleichsam kompensatorische Sexualisierung der Naturwahrnehmung deuten, denn die eigentliche Falling-in-Love-Story bleibt ziemlich keusch – viel mehr als Händchenhalten ist da nicht. Das greift indes zu kurz, denn es geht in diesem Roman eben nicht, jedenfalls nicht ausschließlich, um das erwachende Begehren zum anderen Geschlecht – das Setting ist ganz eindeutig heteronormativ –, sondern um die weltaufschließende Kraft des Verliebtseins: „Seit Beginn dieses Sommers war jeden Tag irgendetwas neu und überraschend gewesen – lauter Dinge, die ich vorher nie beachtet hatte.“

„Siebzehnter Sommer“ verlässt sich ganz stark auf solche emphatisch-ekstatische, bis zum synästhetischen Überschwang – „Es war, als könne man das Licht hören“ – gehenden Evokationen und kommt ohne alle narrative Zuspitzung, ja eigentlich überhaupt ohne Plot aus. Dass Angie auch einmal mit Tony ausgeht und Jack sich daraufhin ein paar Tage nicht meldet, ist so ziemlich das größte Drama, das sich abspielt. Das macht die Lektüre dieses auf ein Erzählen in die Breite abstellenden Romans mitunter etwas viskos, vergleichbar dem Honig, der immer wieder in Wie-Vergleichen beschworen wird.

Im Sound selbst keineswegs süßlich räumt der Roman der Süße und dem Verzehr süßer Speisen überhaupt eine herausragende Rolle ein. Die Übersetzerin oder der Übersetzer der deutschen Ausgabe von 1948 – ein/e gewisse/r J.N. Lorenz – muss Diabetiker/in gewesen sein. Unter dem Titel „Sommer zweier Herzen“ im Wiener Frau-und-Mutter-Verlag erschienen lässt diese Übertragung die letzten beiden Juliwochen sinnwidrigerweise „wie Schnee in der Sonne“ schmelzen, wohingegen diese in Bettina Obrechts Neuübersetzung dem Original entsprechend „wie brauner Zucker“ („like brown sugar“) zergehen. Im Unterschied zu J.N. Lorenz hat sich die aus dem südwestlichsten Zipfel von Deutschland stammende Obrecht, die bislang vor allem als Kinder- und Jugendbuchautorin bekannt wurde, sogar für einen Löffel Zucker mehr entschieden: „the thin magic of the clarinet“, die den ersten Tanzabend mit Jack versüßt, wird bei ihr zur „picksüße(n) Stimme der Klarinette“, was eine Vertrautheit mit der österreichischen Mundart zu verraten scheint, in der das genannte Instrument auch als „das picksüße Hölzl“ bekannt ist.

„Ich weiß noch genau“, „Ich weiß noch“, „Ich kann mich noch daran erinnern“ variiert der Roman zu Beginn unausgesetzt die gleiche Formel. Die Gegenwart soll festgehalten und für alle Zeiten aufbewahrt werden: „Wenn ich einmal sehr, sehr alt bin, kann ich hoffentlich noch einmal zurückblicken und mich an all die wunderbaren Dinge erinnern“.

Dass Angie das, was sie fühlt und beobachtet, ungefiltert und -zensuriert wiedergibt, trägt beträchtlich zum Reiz des Romans bei. Das betrifft nicht nur die Verwirrung des Herzens oder die Scham angesichts der eigenen Hoppatatschigkeit und der (imaginierten) Souveränität aller anderen, sondern etwa auch den Ärger über einen Fauxpas, der Jack unterläuft, als er bei den Morrows erstmals eingeladen ist: Er berührt mit den Zähnen akustisch vernehmlich das Essbesteck – zweimal!

„Siebzehnter Sommer“ hält das „Coming of Age“ im Moment fest und zeigt, wie stotternd und schwankend sich dieser Prozess vollzieht. „Ich war noch nicht erwachsen genug, das alles auszuhalten“, heißt es an einer Stelle. Statt einmal mehr die falsche Opposition zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Konvention aufzumachen, veranschaulicht der Roman glasklar und messerscharf, wie standardisiert und rigide das ganze Dating- und Mating-Game selbst ist. „Es war so, als würde ich in die Gesellschaft eingeführt werden oder so etwas“, kommentiert Angie ihr erstes offizielles Rendezvous, das den Aktienkurs ihrer sozialen Bedeutsamkeit sofort in die Höhe schnellen lässt: Erst jetzt wird sie überhaupt wahrgenommen.

Wer mit wem gesehen wird, mit jemanden „geht“, fix zusammen ist oder sich gar mit einem jungen Mann blicken lässt, mit dem sich nur „eine gewisse Sorte“ Mädchen verabredet, wird penibel registriert. Mit nachgerade soziologischer Präzision wird das Spektrum der Verhaltensweisen aufgefächert, denn von den Morrow-Töchtern gibt es – Jane Austen lässt grüßen! – gleich vier: Margaret, die Älteste, repräsentiert das allseits beliebte „regular girl“, das seinen Platz in der Gesellschaft gefunden hat; Lorraine geht bereits ins College, kompensiert die eigene Unsicherheit mit einer dünkelhaften und leicht durchschaubaren Frau-von-Welt-Attitüde, ist in Wirklichkeit aber ein bissl eine dumme Trutschn; und Kitty darf noch Kind sein und sich für Marshmallows statt für Buben interessieren.

Angie aber bleibt die Heldin unserer Herzen, ein Mädchen, das sogar vor Altklugheit gefeit scheint, weil sie klug genug ist, nicht schlauer scheinen zu wollen, als sie ist. Und so fällt es auch weiter nicht unangenehm auf, wenn ihr die Autorin einmal auch wirklich weise Worte in den Mund legt und ihre Heldin den eigenen Zorn über Jacks Lapsus in Sachen Tischsitten reflektieren lässt: „Das war dumm von mir. Ich weiß das jetzt, und damals wusste ich schon, dass ich im Grunde meines Herzens überhaupt nicht böse auf ihn war, nur ganz an der Oberfläche. Es ist selbstgefällig und völlig überflüssig, auch nur für kurze Zeit so zu tun, als wäre man wütend, wenn man jemanden wirklich gern hat.“

Die schöne Maxime Theodor W. Adornos: „Nicht erwachsen werden, ohne infantil zu bleiben“ – Angie Morrow hat gute Aussichten darauf, sie zu verwirklichen.