"Wir brauchen einen Versiegelungsstopp!"

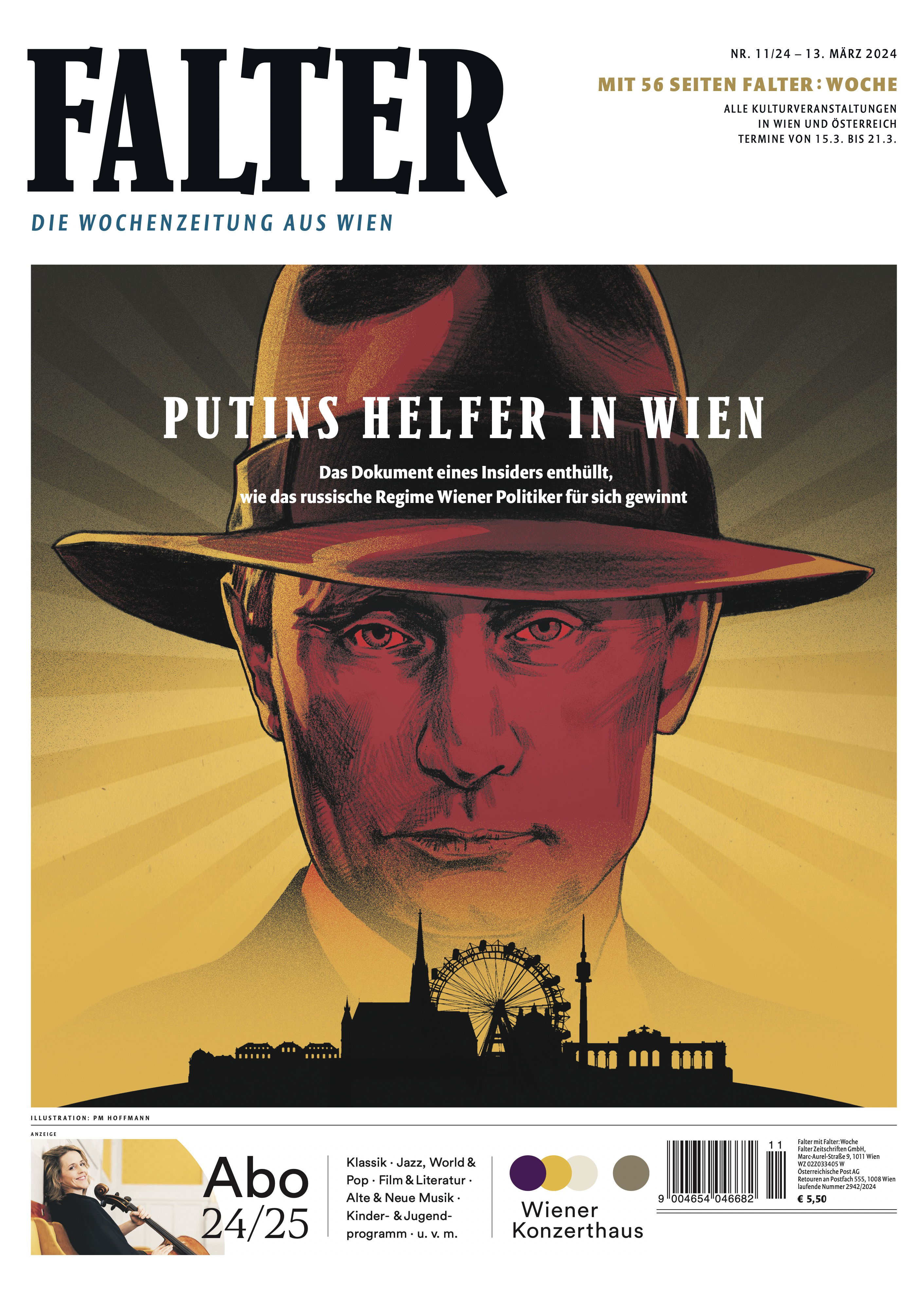

Katharina Kropshofer in FALTER 11/2024 vom 13.03.2024 (S. 52)

Schon wieder steht ein Bürgermeister wegen dubioser Flächenumwidmungen im Rampenlicht. Die Bundesländer haben eine "Bodenstrategie" beschlossen, jedoch ohne eine verpflichtende Ausbaugrenze. Und im neuen Wohnbaupaket der Bundesregierung kommen Klimaaspekte zu kurz.

"Wie wir mit Böden und Flächen umgehen, ist die Überlebensfrage des 21. Jahrhunderts", schreibt die deutsche Journalistin und Autorin Tanja Busse in ihrem neuen Buch "Der Grund. Die neuen Konflikte um unsere Böden -und wie sie gelöst werden können". Die Ursachen: eine wachsende Weltbevölkerung, die mehr Wohnraum braucht, Agrarflächen, die auch für Biodiesel genutzt oder der Energiewende zur Verfügung stehen sollen. Kurz: Es wird eng. Der Falter hat mit Busse über diese Grundkonflikte, Allianzen von Fleischessern und Veganern sowie Darwins Liebe zu Regenwürmern gesprochen.

Falter: Frau Busse, wenn wir vom Boden reden, meinen wir da immer das Gleiche?

Tanja Busse: Nein, und das ist Teil des Problems. Je nach Anspruch meinen Personen durchaus Unterschiedliches. Der Landwirt Jan Wittenberg in Niedersachsen sagt über seinen Boden: "Meine Herde lebt unter der Erde." Er bezieht sich auf die Milliarden von Lebewesen, die wir lange nicht beachtet haben. Ein städtischer Investor meint mit Boden hingegen Flächen, die er ausbauen und in die er investieren kann. Damit versiegelt er eben jenes Bodenleben, das für den Landwirt so wichtig ist, weil er nur das Leben darüber sieht.

Ein Problem ist ja auch, dass wir diese Komplexität noch gar nicht so gut kennen. Steigt das Bewusstsein?

Busse: In den vergangenen Jahren wurde dazu viel geforscht. Langsam verbreitet sich die Erkenntnis, wie wichtig das Bodenleben auch für die überirdischen Pflanzen ist. In der Biolandwirtschaft war das immer schon ein großes Thema: Ein Biobauer muss sich um den Boden kümmern, weil er ja keinen Kunstdünger obendrauf streuen kann, wenn im Boden etwas fehlt. Aber auch bei den konventionellen Landwirten kommt unter dem Stichwort "konservierende Bodenbearbeitung" mehr Bewusstsein dazu. Ein großer Landmaschinenhersteller sagte mir etwa, dass viele Landwirte nicht mehr an immer größeren Maschinen interessiert sind, sondern an neuen digitalen Methoden. Und sie wollen die Hände wieder in den Boden stecken, um zu schauen, wie er sich entwickelt.

Allein in einem Teelöffel Erde stecken im Durchschnitt eine Million Bakterien. Hat es auch mit Arroganz zu tun, dass der Mensch lieber sich selbst erforscht als etwas kaum Sichtbares unter der Erde?

Busse: Das kann man so sagen. Wir Menschen in Mitteleuropa hielten uns lange für die Krone der Schöpfung. Wir halten nur das für wichtig, was wir mit unseren Sinnesorganen wahrnehmen können. Wenn Kinder Bäume zeichnen, dann meist den Stamm und obendrauf etwas Grünes. Aber das ist ja nur der halbe Baum. Den Wurzelstock, die Verflechtungen der Wurzeln mit sogenannten Mykorrhiza-Pilzen, diesen unendlichen Informations-und Stoffaustausch, zeichnen wir nicht mit.

Als einen Schlüsselorganismus nennen Sie den Regenwurm. Wie kann man sich eine Welt ohne ihn vorstellen?

Busse: Uns scheint das immer so selbstverständlich: Im Herbst fällt das Laub von den Bäumen und im Frühjahr ist es weg. Der Regenwurm frisst alle abgestorbenen Pflanzenteile oben auf dem Boden und scheidet sie über seinen Kot aus -daraus entsteht wieder neuer Boden. Ohne Regenwürmer würde dieser Prozess viel langsamer ablaufen. Charles Darwin hat seine letzte Forschung dem Regenwurm gewidmet, als er zurück von seinen Reisen auf seinem Hof in England lebte. Vielleicht ist es typisch, dass jeder seine Forschung zur Evolution kennt, die Arbeiten über den Regenwurm und den Boden aber kaum bekannt sind. Diese Vorgänge sind der Schlüssel, damit überhaupt Leben und fruchtbare Kreisläufe entstehen können, aus denen wir uns letztlich ja auch ernähren.

Wir reden von der Klima-und der Biodiversitätskrise, jetzt kommt noch die "Bodenkrise" dazu -auch in Ihrem Buch. Überfordert man die Leute damit nicht?

Busse: Schon vor ein paar Jahren, als ich über das "Sterben der anderen", also der biologischen Vielfalt, geschrieben habe, sagte ich bei Vorträgen immer: Die Klimakrise ist uns bewusst, aber noch viel schlimmer ist das nächste Massensterben der Erdgeschichte. Mein Eindruck war: Die Leute sind beeindruckt von dem, was sie über das Artensterben hören -und verschließen sich vor den Konsequenzen. Aus Überforderung. Aber all diese Krisen hängen zusammen und verstärken sich gegenseitig. Das überfordert uns, aber es nützt ja nichts! Wir müssen uns der Komplexität stellen: Eine falsche Landbewirtschaftung lässt Böden austrocknen, sodass dieser bei Starkregen das Wasser weniger gut aufnehmen kann. Das verstärkt Hochwasser. So kommen wir zum Wasserschutz und dazu, dass man das Wasser in der Landschaft halten muss. Dafür brauchen wir Schwammlandschaften, die es speichern und aufsaugen können, also müssen wir Flüssen und ihren Auen mehr Platz lassen. Das Gute ist aber, dass auch die Lösungen zusammenhängen: Bodenschutz ist auch Klimaschutz, weil wir damit CO2 im Boden speichern, mehr Wasser in der Landschaft halten und Biodiversität fördern können.

Einer der Grundkonflikte, die um den Boden ausgetragen werden, dreht sich um landwirtschaftliche Flächen. Gerade demonstrieren Bauern in der EU wieder, teilweise sehr heftig, gegen die Agrarpolitik. Sind ihre Sorgen berechtigt?

Busse: Ihre Sorgen ja, aber die Art der Proteste nicht! Europäische Landwirte sind in einer schwierigen Situation, weil sie zu ständig schwankenden und oft niedrigen Weltmarktpreisen produzieren und teilweise höhere Umweltstandards erfüllen müssen. Gleichzeitig fehlt vielen Landwirten die tiefere Kenntnis über das Bodenleben, weil das an Landwirtschaftsschulen kaum gelehrt wird. Es geht immer noch um Gewinnmaximierung und Ertrag pro Hektar und nicht um eine Landwirtschaft, die in eine Kulturlandschaft, in Nahrungs-und Lebensnetze eingebettet ist.

Machen es Biobauern in Sachen Boden wirklich besser? Ihre Landwirtschaft braucht tendenziell mehr Platz.

Busse: Mich ärgert dieses Argument immer. Anhänger einer intensiven Landwirtschaft sagen, sie haben mehr Ertrag pro Hektar und somit bleibt mehr Fläche für den Naturschutz übrig. De facto passiert das nicht. Und die Rechnung geht auch nicht auf, denn wir wirtschaften in Mitteleuropa ja in einer Kulturlandschaft, in der Lebensmittelproduktion und Biodiversität sehr wohl miteinander vereinbar sind -nur eben nicht der agrarindustrielle Anbau mit seinen riesigen Feldern, Monokulturen und Pestiziden. Die Lösung ist also nicht, in bestimmten Regionen möglichst intensiv zu wirtschaften, um anderswo Flächen aus der Nutzung zu nehmen. Würden wir diese Kulturlandschaft einfach nur brachliegen lassen, hätten wir einen riesigen Artenverlust.

Sie nennen auch Wilde Weiden als Lösung, also eine Art Hybrid zwischen Wildnis und Kulturlandschaft.

Busse: Eine vielfältige landwirtschaftliche Nutzung geht wunderbar mit Biodiversität und Bodenschutz zusammen. Ein Beispiel sind möglichst extensive Weiden (wenig Eingriff, etwa durch Dünger, Anm.), auf denen wenige Rinder auf großen Flächen das ganze Jahr über draußen leben und zum Gestalter der Landschaft werden. Überall, wo es diese großflächigen Weideprojekte gibt, kehrt Vielfalt zurück. Forscher und Landwirte, die das betreuen, sind begeistert davon. Im Ackerbau gibt es die Idee, große Fruchtfolgen zu nutzen, also viele verschiedene Pflanzen anzubauen. Es würde übrigens auch unsere Ernährung gesünder machen. Die Digitalisierung könnte solch einen vielfältigen Anbau in Zukunft leichter machen, durch den Einsatz von kleinen Ackerrobotern statt riesiger Maschinen.

Das ist dann auch eine gute Nachricht für Fleischesser.

Busse: Würden wir alle Tiere auf die Weide lassen, würden wir natürlich sehr viel weniger Fleisch erzeugen als heute. Das hieße, wir müssten insgesamt viel weniger Fleisch essen. Wir sollten das unideologisch erreichen: Fleischesser sollten sich über jeden Veganer freuen, denn je mehr Menschen sich klimafreundlich ernähren, desto mehr Fleisch aus klima-und biodiversitätsfreundlicher Weidehaltung bleibt für die Fleischesser übrig.

Das EU-Parlament hat gerade das Renaturierungsgesetz beschlossen: Demnach sollen 30 Prozent an Land und Meer geschützt werden, ein Zehntel sogar streng. Wäre es sinnvoll, diese Flächen einfach ganz in Ruhe zu lassen?

Busse: Würden wir wirklich zehn Prozent streng schützen, wäre das prima. Denn natürlich braucht es auch Wildnisgebiete und Nationalparke, in denen die Natur ganz in Ruhe gelassen wird. Diese Orte können zu Hotspots der Biodiversität werden. Um die Wildnisgebiete herum aber braucht es lebendige Kulturlandschaften, in denen die Landwirte als Zukunftswirte auch Biodiversität schützen.

Manch Horrormeldung lässt wissen, dass wir nur noch drei Ernten vor uns haben. Wie schlimm steht es um unsere Böden?

Busse: 30 Prozent der weltweiten Bodenoberfläche gelten als so degradiert, dass sie ihre Funktionen weniger oder gar nicht mehr erfüllen können. Die Bodenforscher sind sehr alarmiert über die Gleichzeitigkeit der Veränderung: Heftigere Starkregen-Ereignisse sorgen für mehr Erosion; trockene Böden im Sommer trägt der Wind leichter ab. Gleichzeitig gefährdet die einseitige landwirtschaftliche Nutzung das Bodenleben. Auf dem Hof, von dem ich komme, gibt es noch relativ gute, lehmige Böden, aber trotzdem sieht man, dass selbst diese bei Regen abfließen. Das wurde lange nicht als Gefahr wahrgenommen. Man merkt schließlich nicht, wenn man auf seinem Acker einen halben Millimeter tiefer steht als im Jahr zuvor.

Kann man diese Böden überhaupt wieder zurückgewinnen, fruchtbar machen?

Busse: Ist ein Boden komplett weg, dauert es Jahrhunderte, ihn wieder aufzubauen. Aber man kann verarmte Böden wieder lebendiger machen, indem man vielfältige Pflanzen anbaut und wieder Mulch und Mist, also Biomasse, in den Boden bringt. Und nicht mehr pflügt.

Sie beschreiben in Ihrem Buch noch einen zweiten großen Konflikt, bei dem Klima-gegen Naturschutz ausgespielt wird: Am Ende geht unter dem Motto der Energiewende viel Boden verloren.

Busse: Das ist in der Tat eine komplizierte Sache, und ich glaube, wir können das nur ausbalancieren, wenn wir weniger Energie verbrauchen. Politisch packt das Thema keiner an. Gleichzeitig bräuchte es übergeordnete Planungen: Wo könnten wir Windräder hinstellen, wo sind Vogelfluglinien, wo Ausbau-Tabuzonen? Im Moment wird der Energiewende in Deutschland aber auch auf EU-Ebene Vorrang gegeben -zur Verzweiflung der Naturschützer. Dazu kommt, dass man mit Windenergie mehr Geld verdienen kann als mit Naturschutz.

Im österreichischen Regierungsprogramm steht das Ziel, den Bodenverbrauch auf 2,5 Hektar am Tag zu beschränken. Dann heißt es: So können wir aber keine Kindergärten mehr bauen. Ein reales Problem?

Busse: Nur, wenn die Erwartung ist, dass jede Entwicklung mit Flächenverbrauch einhergeht. Wir müssen verstehen, dass das so nicht mehr geht. Es gibt tolle Ansätze, etwa vom Architekten Daniel Fuhrhop: Flächen wieder zu entsiegeln, inklusive Entsiegelungsprämien, Wohnungstausch oder den Umbau von leerstehenden Büros zu fördern. Wir müssen die Vorstellung ändern, dass wir mehr bauen müssen, um die Wohnungsnot zu bekämpfen - das geht nicht auf, weil gleichzeitig die Wohnungen immer größer werden und es immer mehr Singlehaushalte gibt. Eigentlich bräuchten wir einen Versiegelungsstopp. Denn die Art, wie wir wirtschaften, wie wir mit Natur umgehen, gefährdet unser Überleben. Wenn man das einmal verstanden hat, ist einem völlig klar, dass man nicht einfach weiter versiegeln kann.