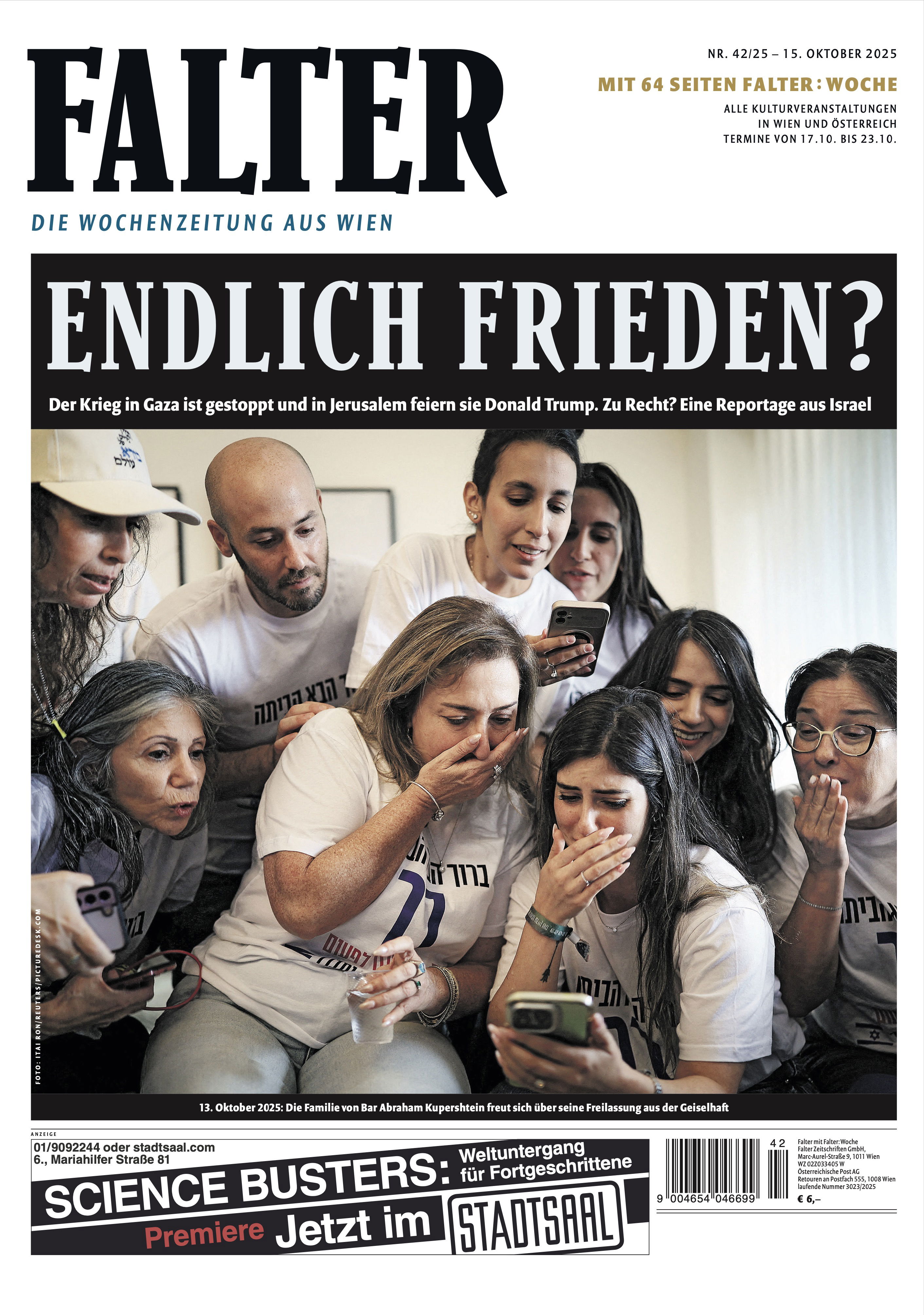

Der 7. Oktober und die Popkultur

Sebastian Fasthuber in FALTER 42/2025 vom 15.10.2025 (S. 30)

Der Terrorangriff der Hamas auf ein Musikfestival in Israel und der darauf folgende israelische Krieg in Gaza haben tiefe Einschnitte hinterlassen – auch in der Popkultur. In den letzten zwei Jahren meinten viele Künstlerinnen und Künstler, sich positionieren zu müssen. Ob aus Überzeugung oder weil sich damit hervorragend Reichweite erzielen lässt, sei dahingestellt.

Meist handelte es sich um „Free Palestine“-Bekundungen auf Konzerten oder auf Social Media. Man will sich gegen Krieg und Unterdrückung äußern. Das Publikum macht brav mit. Es geht in erster Linie um ein Statement für den Frieden. Hass auf Juden steckt nicht dahinter. Oder etwa doch?

Zahlreiche Beispiele dafür haben die Politikwissenschaftlerin Maria Kanitz und der Sozialwissenschaftler Lukas Geck für ihren Band „Lauter Hass. Antisemitismus als popkulturelles Ereignis“ zusammengetragen. Ihre These: Musik werde mitunter zum Mittel „einer Gewalt, die unter dem Deckmantel der Solidarisierung mit Palästina zutage tritt, das Leid der Palästinenser:innen jedoch lediglich instrumentalisiert, um Hass auf Israel und Jüdinnen und Juden weltweit zu schüren“.

Alles hat eine Vorgeschichte. Nicht erst seit dem 7. Oktober 2023 streifen Popmusiker mitunter am Antisemitismus an. Schon in den 1970ern gab es Glamrocker, die die Ästhetik und Uniformen der Nazizeit lobten. Und Punks verwendeten das Hakenkreuz-Symbol. In vielen Fällen mag es sich um modische Torheit und Provokation oder dumme Spielerei gehandelt haben, aber die Grenzen waren stets fließend.

Kanitz und Geck führen im ersten Kapitel aus, dass Teile der Popkultur schon länger ein Faible für Hitler und Verschwörungsmythen hätten. Zugespitzt habe sich die Lage zunächst in der Folge von 9/11, als die wirre These die Runde machte, die USA hätten die Anschläge nur inszeniert, und dann noch einmal in der Corona-Pandemie.

Seither verfangen Theorien, hinter all dem stecke eine kleine Elite, die die Menschheit knechten wolle, immer häufiger. Und in ein, zwei Schritten ist man dann bei einer jüdischen Weltverschwörung angelangt. Besonders schlimm sei die Situation im Rap, das Verwenden rechtsextremer, antisemitischer Codes dort erschreckend weit verbreitet, zeigen Kanitz und Geck. Dabei war Hip-Hop ursprünglich das Sprachrohr der Unterdrückten.

Der krasseste Fall ist Kanye West, der Hakenkreuz-Shirts verkauft und Loblieder auf Hitler veröffentlicht. Dass er seit Jahren als psychisch krank gilt, ändert an der Sache nichts. Immer wieder setzt er antisemitische Postings ab. Später löscht er sie und entschuldigt sich manchmal für seine Ausfälle – um bald darauf nachzulegen. West ist nicht mehr so erfolgreich wie in seiner kreativ guten Ära, hat aber immer noch viele Follower. Bei manchen jungen Menschen werden seine rassistischen Rapsongs auf fruchtbaren Boden fallen.

Abgesehen von diesem Extrembeispiel fällt auf, wie viele Musikerinnen und Musiker sich pro Palästina positionieren. Manche tun es für den Algorithmus, andere vielleicht auf Druck der Organisation BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), die den Staat Israel politisch, wirtschaftlich und eben auch kulturell isolieren will. Sie brachte viele Stars dazu, ihre Konzerte dort abzusagen.

Es wäre keine große Sache, die israelische Politik zu verdammen – und gleichzeitig Nein zum Antisemitismus zu sagen. Doch dieser Zusatz ist höchst selten auf Transparenten oder in Instagram-Posts zu sehen. Seit dem 7. Oktober häufen sich Angriffe auf jüdische Institutionen in aller Welt. Dazu ist in all den Statements und offenen Briefen, die seit zwei Jahren die Runde machen, erstaunlich wenig zu lesen.

„Lauter Hass“ dokumentiert einige klare Fälle von Antisemitismus im Pop sowie eine große Grauzone, bei der unklar ist: Ist das noch Friedensbewegung oder nicht auch schon ein bisschen Judenhass? Ein wichtiger Diskussionsbeitrag.