2000 Jahre Apokalypse, vom Christentum bis zu Survival-Guides

Kirstin Breitenfellner in FALTER 15/2016 vom 13.04.2016 (S. 27)

Die meisten Kulturen stellen Zeit und Geschichte zyklisch dar. Seit gut zweitausend Jahren verbreitet sich via Christentum die Idee eines Ziels der Geschichte und damit gleichzeitig eines Endes: die Apokalypse, in der Jesus Christus in einer Art Weltgericht wiederkehrt und die für die einen Heil und Rettung, für die anderen aber Strafe und Untergang bedeutet. Die Apokalypse des Johannes, der bekannteste und meistzitierte Bibeltext dazu, liefert auch heute noch die dominierenden Bilder.

Der emeritierte Professor für mittelalterliche Geschichte Johann Fried legt mit „Dies irae“ keine Einführung in das Thema vor, sondern schüttet das Füllhorn des Wissens über die Leser aus, manchmal redundant, nicht immer für den interessierten Laien relevant.

Entstanden ist die Denkfigur des Weltendes erst nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem 70 n. Chr. Die mit ihr einhergehende Nervosität und Hysterie prägte die christliche Geschichte. In der Reformation wechselte der Glaube an den (nahen) Weltuntergang von den Katholiken zu den Protestanten und ist heute vor allem in evangelikalen Sekten der USA virulent. Mit dem Buchdruck wurde er erstmals zum Sensationslieferanten.

Aus der Idee des Gerichts folgte die Handlungsethik, allzeit bereit zu sein. Mit der Not, sein Heraufkommen möglichst früh erkennen zu müssen, ging eine besorgte Beobachtung von Zeichen in der Natur einher, aus der über die Jahrhunderte die moderne Naturwissenschaft entstand, die mit Kalenderforschung und Himmelsbeobachtung begann.

Ab Seite 195 wird es richtig spannend, wenn die Apokalypse im „Säurebad der Aufklärung“ beobachtet wird, von ihrer Entzauberung seit Karl Marx über ihre Wiederauferstehung in Oswald Spenglers „Untergang des Abendlands“ und der Rassentheorie Houston Stewart Chamberlains bis zur Rückkehr apokalyptischer Phantasmen ohne erlösendes Ende ab der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Literatur, Film, Popkultur und Videospielen.

„Das Weltende als Marketingstrategie“, unkt Fried, und meint, dass Aufklärung erneut Not tue. Mitschuld am Wiedererstarken der Idee gibt Fried der atomaren Bedrohung, die erstmals in der Geschichte die irreale Vorstellung des Weltendes in eine reale Möglichkeit verwandelte. In der Ökologiedebatte heißen die Zeichen, nach denen die Christen 2000 Jahre lang suchten, CO2, Ozonloch und Klimakatastrophe. Diese Apokalypse hat nichts mehr mit göttlichem Zorn oder Heil zu tun, sondern nur noch mit menschlicher Risikobereitschaft und Machbarkeitswahn.

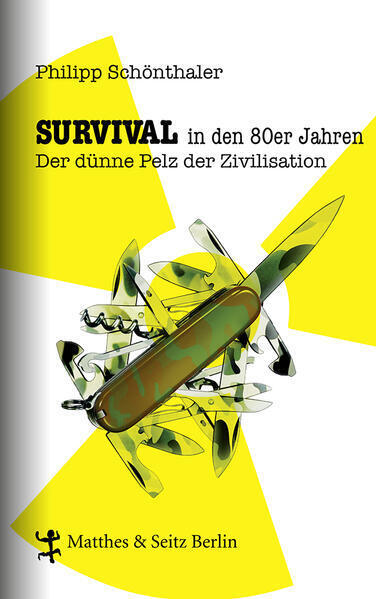

Das Thema scheint randständig, trifft jedoch ins Herz des Jahrzehnts: Survial-Guides hatten in den 1980er-Jahren Hochkonjunktur. Philipp Schönthaler, Jahrgang 1976, fand die Bücher in den Regalen seiner Eltern und begab sich auf eine Spurensuche, die Erstaunliches zutage förderte. Seine exzellente Studie „Survival in den 80er Jahren“ beginnt mit dem Absprung des Berufsabenteurers Rüdiger Nehberg, Verfasser Dutzender Überlebenshandbücher, im Jahr 2003 über dem brasilianischen Urwald. Statt zu beweisen, wie man in der Natur überleben kann, bestand sein Ziel darin, sich mithilfe vorher aufgefutterter Kilos so schnell wie möglich in die Zivilisation zurückzubegeben.

Schönthaler spürt nicht nur den Paradoxen einer seltsamen Menschenspezies nach, die sich in künstlich herbeigeführten Gefahren suhlt, sondern begibt sich auch in die Geschichte der Überlebens(hand)bücher, von Daniel Defoes „Robinson Crusoe“ (1719) über Francis Galtons „The Art

of Travel“ von 1855 und jene des Pfadfinder-Gründers Robert Baden-Powell bis zu Rüdiger Nehberg und Reinhold Messner.

Spannend seine Thesen über den Zusammenhang von Nehbergs Interesse fürs Überleben und seiner Sozialisation im Zweiten Weltkrieg und den anarchischen Jahren danach, unter dem Eindruck des zivilisatorischen Bruchs der Shoah. Schönthaler zeigt, inwiefern sich „im Survival gerade auch in seiner Skurrilität eine gewandelte Beziehung des Individuums zur Gesellschaft und Natur in Reaktion auf regionale und globale Entwicklungen niederschlägt“.

Der 1980 erstmals im Brockhaus-

Lexikon erwähnte Begriff wurde bald schon nicht mehr für die Wildnis, sondern das

Leben nach einem Unfall wie einem Flugzeugabsturz oder dem Zusammenbruch nach einem Atomkrieg oder -unfall verwendet, das heißt: als Vorbereitung auf die

Apokalypse verstanden. Schönthaler vermutet, dass wir in der Wiederkehr des Genres seit 2008 eine „Wiederholung der Angstsuche“ jener Zeit erleben. Survival bedeutet darin ein Katastrophendenken, das ohne das Ideal einer anderen Gesellschaft auskommt.

Das Revival des Survival hat für ihn aber auch mit einem erstarkenden Neoliberalismus zu tun. Sein Protagonist Nehberg war übrigens nicht nur Abenteurer, sondern auch Unternehmer (er betrieb eine Bäckereikette), lebte in beiden „Berufen“ die neoliberalen Tugenden von Selbstermächtigung, Autonomie, Autarkie – und offenbart zugleich die Perversion einer Erlebnisgesellschaft, in der die Angstlust des Überlebens zum stärksten Erleben wird.

In dieser Rezension ebenfalls besprochen: