Marx, zurechtgerückt

Rudolf Walther in FALTER 31/2019 vom 31.07.2019 (S. 18)

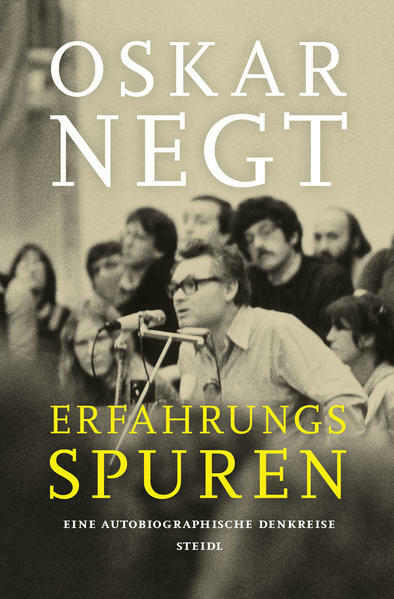

Der deutsche Philosoph Oskar Negt veröffentlicht den zweiten Band seiner Biografie. Ein Stück Denkgeschichte

Am 1. August wird Oskar Negt seinen 85. Geburtstag begehen. Ob er feiern wird, ist unklar. Der Sozialphilosoph ist nicht bekannt als Exzentriker, eher als besonnener Begriffsarbeiter. Der zweite Band seiner Autobiografie heißt „Erfahrungsspuren. Eine autobiographische Denkreise“.

Das Buch handelt von Negts intellektueller Entwicklung nach dem Abitur, seiner Berufskarriere, seinen akademischen Förderern, seiner Tätigkeit als Lehrender in der gewerkschaftlichen Bildung und als Professor an der Hochschule, aber auch von seinem politischen Engagement im Sozialistischen Deutschen Studentenbund (SDS) und danach im Sozialistischen Büro.

Nach dem Abitur zog Negt 1955 zum Jurastudium nach Göttingen und verirrte sich – auf Empfehlung eines seiner Gymnasiallehrer – in eine schlagende Verbindung. Negt fühlte sich mehr als unwohl. Seine Prägung als Sohn eines ostpreußischen Bauern und Sozialdemokraten hatte er nie verleugnet: „Ich wollte nicht dazugehören.“

Von Marx kannte er damals immerhin das, was die hervorragende Ausgabe der Frühschriften durch Siegfried Landshut hergab. Es genügte, um zu erkennen, dass in Verbindungskreisen nur „die Restauration alter Herrschaftsverhältnisse“ zu erwarten war.

Adornos Liebling

Er verließ Göttingen und die Verbindung Holzminda 1956, zog nach Frankfurt und trat dem SDS bei, in dem er einen Marx-Arbeitskreis mitbegründete und sich damit auf eine „Denkreise“ begab, „auf der es um überzeugende und verlässliche Formen des Sozialismus ging.“

1959 wurde er in Theodor Adornos Hauptseminar aufgenommen, in dem 90 Prozent dem SDS angehörten. In diesem Kurs hielt er ein sich über drei Sitzungen hinziehendes Referat, das Adorno und dessen Assistenten Jürgen Habermas beeindruckte.

Negts Karriere im SDS verlief wenig erfolgreich. Wegen seiner Kontakte zur DDR wurde er – zu Unrecht – des Stalinismus verdächtigt und abgewählt. Noch als Student erhielt er ein Lehrangebot an der DBG-Bundesschule in Oberursel. Nach dem Vorbild des Pädagogen Martin Wangenheim entwickelte er hier das gegen die „Trichterpädagogik“ gerichtete Konzept des „exemplarischen Lernens“ für die gewerkschaftliche und politische Bildung.

So entdeckte er, „dass Theoriearbeit selbst eine Form von Praxis ist“, eine Einsicht, die ihn vor dem Versacken in blinden Aktionismus in der Protestbewegung und erst recht vor dem mörderischen Irrweg der Terroristen der RAF bewahrte.

Der zurechtgerückte Marx

Nachdem sich Jürgen Habermas 1961 bei Wolfgang Abendroth in Marburg habilitiert hatte, wurde er im selben Jahr außerordentlicher Professor in Heidelberg. Er machte Negt zu seinem Assistenten. Habermas und Negt blieben auch über die kritische Phase Ende der 1960er-Jahre hinaus befreundet, nachdem sie sich politisch getrennt hatten.

In ihren theoretischen Orientierungen gingen sie völlig getrennte Wege. Negt vermisst bei Habermas ein Interesse an „zentralen Lebensproblemen der Gesellschaft – zum Beispiel Arbeit, Bildung, Erziehung“. Während Habermas mit unerhörter Verve und weltweitem Erfolg eine Neuorientierung der Kritischen Theorie betrieb, hält Negt bis heute an einem „durch Kant und Hegel zurechtgerückten Marx“ fest sowie an den seine „politische Vorstellungswelt damals bestimmenden Symbolfiguren

Adorno und Otto Brenner“.

1969 wurde die Organisation Sozialistisches Büro (SB) in Offenbach gegründet, Negt wurde Mitglied. Beim Angela-Davis-Kongress am 3. Juni 1972 trat er zusammen mit dem Arbeiter Willi Scherer, dem Politologen Wolfgang Abendroth und dem Philosophen Herbert Marcuse auf der großen Kundgebung der undogmatischen außerparlamentarischen Opposition als Redner auf. Negt setzte sich in seiner Rede mit dem Begriff „revolutionäre Gewalt“ und mit dem Terror der RAF auseinander.

Für das SB formulierte Negt maßgebliche Orientierungsgrundsätze wie „nicht nach Köpfen, nach Interessen organisieren“, mit dem sich das SB von den Campus-Maoisten und ihrem „hohlen revolutionären Pathos“ absetzte.

Mit Negts programmatischen Beiträgen verständigte sich das SB auf ein Politikverständnis, das Politik nicht auf Karriere- und Machtfragen reduzierte, sondern als „Produktions- und Kommunikationsprozess“ verstand. Im Rückblick würdigt Negt das Sozialistische Büro als „das einzig beruhigende Element“ im damals tobenden Schattenboxen des „scheinrevolutionären Avantgardismus“.

Als Professor an die sozialwissenschaftliche Fakultät der damaligen TU Hannover berufen, sah Negt sein pädagogisches Lernziel im Herstellen von „Zusammenhängen“, was nur durch ein „produktives Rückgängigmachen von Arbeitsteilung“ möglich war. Deshalb bildeten „Großvorlesungen“ das „Zentrum seiner akademischen Tätigkeit“.

Mit seinem Verständnis von Philosophie als einer von „Arbeitsteilung unabhängigen Weltbetrachtung“ blieb Negt ebenso ein Solitär wie mit seiner diffizilen Überzeugung von der „Gleichrangigkeit der Erkenntnismaterialien Märchen, Mythen und wissenschaftlichen Untersuchungen“.

Ein wenig altersmilde

Die damit kompatible Produktionsform entwickelte Negt in der Zusammenarbeit mit dem Juristen, Philosophen und Filmemacher Alexander Kluge. Sie fand ihren Niederschlag in vier gemeinsam geschriebenen Büchern von 2200 Seiten Umfang. Die Idee eines demokratischen Sozialismus verlor Negt nie aus dem Blick.

„Wir dürfen nicht warten, bis das Gemeinwesen verrottet ist“ und „die betriebswirtschaftlich beschädigte Vernunft“ alle Lebensbereiche beherrscht. Das sind tragende Motive seines altersmilden Rückblicks.