Wie produzieren Diskurse Macht?

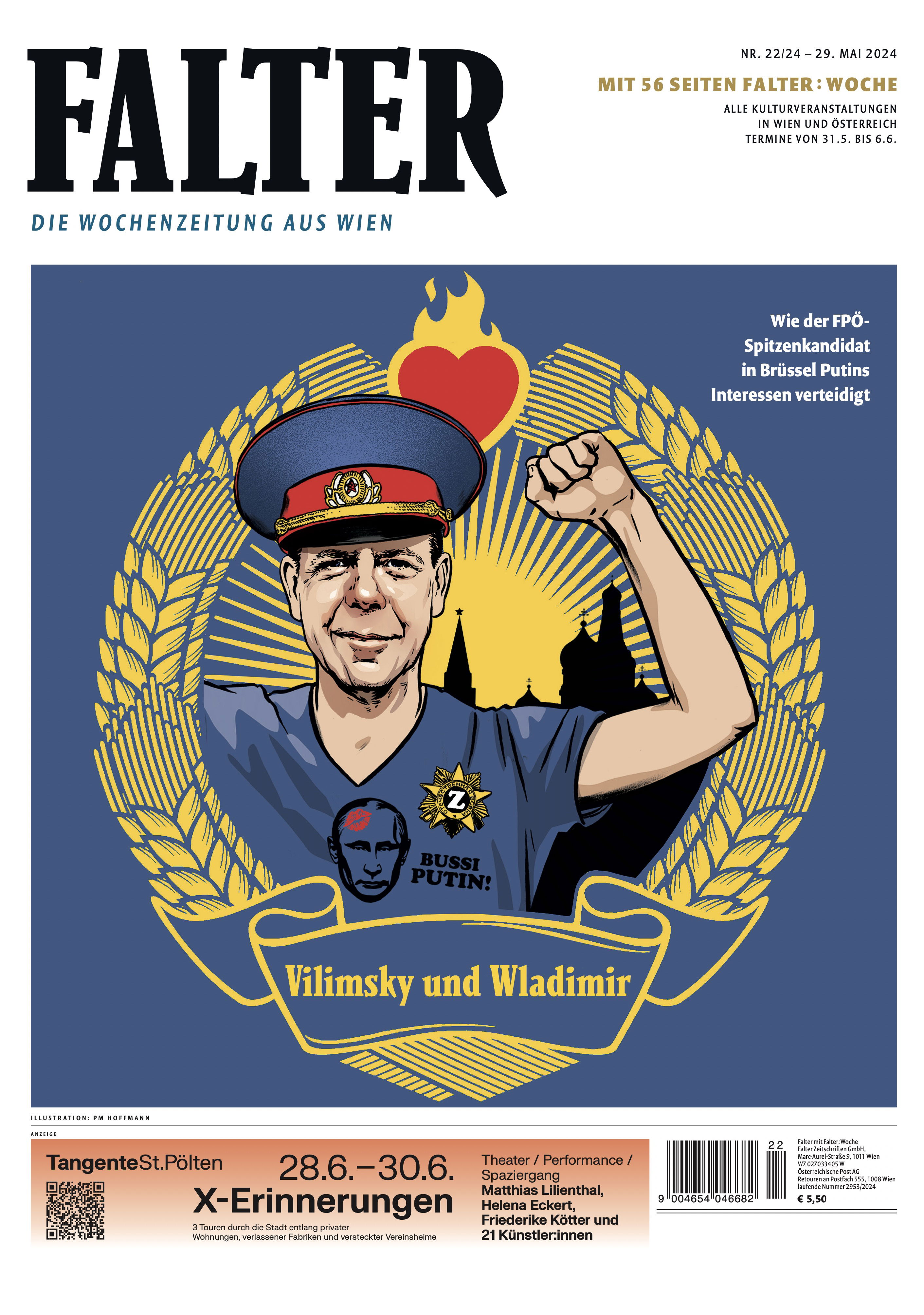

Kirstin Breitenfellner in FALTER 22/2024 vom 29.05.2024 (S. 21)

Michel Foucault gehört zu den bekanntesten Theoretikern der Macht. Auf seine Analyse der internalisierten Unterdrückung durch die Disziplinargesellschaft, die desto mächtiger wird, je weniger sie sichtbar ist, beruft sich auch der Aktivismus gegen Kolonialismus, Rassismus und andere Formen der Diskriminierung, der unter dem Begriff "Wokeness" firmiert.

Dessen Kritiker machen die Denkansätze Foucaults gerne für die Auswüchse dieser Bewegung verantwortlich -ein Missverständnis, meint Pauline Voss und versucht in ihrem neuen Buch eine Ehrenrettung des französischen Philosophen.

Denn Foucault liefert ihrer Meinung nach nicht nur das Rüstzeug, Unterdrückung zu verstehen, sondern auch den Schlüssel für deren Instrumentalisierung durch vermeintliche Befreier. Seine Adepten wenden für Voss also, indem sie Macht und Diskriminierung anprangern, selbst skrupellos Macht an, sobald es um die Durchsetzung ihrer eigenen Normen geht.

Ihr luzide argumentiertes, glänzend geschriebenes Buch liefert aber nicht bloß eine Kritik an der titelgebenden "Generation Krokodilstränen", der die 1993 geborene Autorin selbst angehört und die sie deswegen aus nächster Nähe kennt, sondern auch eine profunde Analyse der Ursachen des Abgleitens des öffentlichen Diskurses in Moralisieren, Schuldzuweisungen, Bekenntniszwang, Beschämungen und Redeverbote.

Gerade die Dysfunktionalität dieses Diskurses erfülle ihren Zweck: den Erhalt der Deutungshoheit. Verteidigt werde diese durch ein Weltbild, das sich durch Zustimmung wie durch Ablehnung bestätigt sehe. Durch die Methode, Vergehen zu ahnden, die gar nicht strafbar sind, könne dabei umso wirksamer Kontrolle ausgeübt werden. Da der am leichtesten zu überwachende Code der Gegenwart die Sprache sei, die im Internet dokumentiert und damit sichtbar bleibe, setze der woke Aktivismus hier an. Er produziere Macht, indem er versuche, die Wörter und damit das Denken zu regulieren.

Voss begibt sich auf die Suche nach den inneren Widersprüchen des woken Diskurses und findet sie in der durch ihn ausgeübten "Macht durch Ohnmacht" sowie in der Auflösung von realen Problemen in Symbolik. "Nur ein Spießer störe sich an ein paar Gendersternen, behaupten die Diskurswächter und verwalten die korrekte Sprache derweil selbst wie Erbsenzähler", moniert sie.

Behütet und in Sicherheit aufgewachsen, seien ihre Altersgenossen besessen vom Unwesentlichen, sie verzettelten sich in der "Bewirtschaftung des schlechten Gewissens", statt kreative Lösungsansätze zu suchen. "Viele der Tränen, die meine Generation öffentlich weint, sind Krokodilstränen. Für unseren eigenen Schmerz haben wir kaum noch eine Ausdrucksform gefunden."

Deswegen beschränke sich ihre Generation darauf, die Interessen von anderen zu vertreten. Oder flüchte sich in die Eindeutigkeiten eines neuen Spießertums. Problematisch dabei ist für Voss, dass der Furor des Überwachens, Strafens und Besserns, der Regelbrecher genüsslich ausgrenzt, bereits auf die Politik übergegriffen hat. Eine "formalisierende Diskursdemokratie" aber, die den Bezug zur Realität verloren hat, "versagt bei der Problemlösung".

Zwar würden sich auch Ältere an dieser Form von Diskursen beteiligen, aber unter den Jungen sei sie am verbreitetsten. "Sie werden die kommenden Jahrzehnte politisch prägen."

Profunde Debattenbeiträge wie jener von Pauline Voss haben das Zeug, hier eine Kurskorrektur einzuleiten.